テレビでは、長々とニュース番組の特番が続いている。ここしばらく、ゴールデンタイムの番組は連日差し替えられ、ベルカとの戦争が新しい局面に入ったことを報じ続けていた。中でも、ベルカが開発を進めているという新型核兵器を巡って、専門家や評論家たちが勝手な意見を主張しあい、混乱に拍車をかけている。前線にいない者たちが語る戦争。報じられない戦争の姿。それは、彼女自身が良く知っている世界のことであり、良人と出会うまで生き続けてきた世界でもあった。物心付いたときには親の姿は無く、娘のお気に入りの熊の人形の代わりに重い拳銃とナイフを持たされ、山中を走りまわされた日々。顔を知らない者の姿が見えたら引き金を引けと叫ぶ大人たち。今でも目を閉じれば思い出せる硝煙の香り。そして消えない傷――。だが、今、彼女の良人はその最前線にいる。

「ねぇママ。パパ、元気かなぁ。ちゃんと朝起きているのかなぁ?」

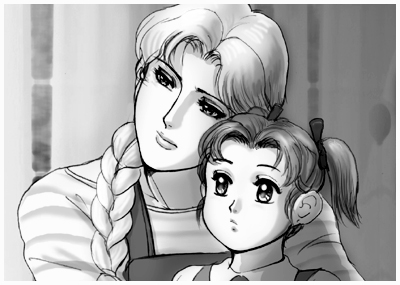

娘が心配そうな表情を浮かべて、彼女を見上げる。子供って、本当に心が読めるのよね――不安な心中は自分とて変わらない。かつて、彼が父親の死を知ったときと同じように、見たことの無い消印の押された手紙だけが帰ってきたとき、自分は果たして耐えられるだろうか。それは、良人が戦場に赴くとき、いつも自問自答してきた問いである。

「大丈夫よ、ルフェーニア。パパはお仕事に行くと、しっかり者に変わるの。お家にいるときは、怠け者の見本だけれどもね。それに、ちゃんとルフェーニアの選んだ目覚まし時計、持たせたでしょ?」

娘が元気なく頷く。父親――レオンハルトがいるときは、朝から晩まで走り回り、しまいには疲れ果てて電池が切れたかのように廊下で寝てしまう娘とは別人のようだった。子供は子供なりに、父親のいる戦場というものを理解しようとしているのだろう。もしかしたら、帰ってこないかもしれない。もしかしたら、もう二度と会えないのかもしれない。ラフィーナは軽く首を振り、そして娘を抱きかかえた。

娘が元気なく頷く。父親――レオンハルトがいるときは、朝から晩まで走り回り、しまいには疲れ果てて電池が切れたかのように廊下で寝てしまう娘とは別人のようだった。子供は子供なりに、父親のいる戦場というものを理解しようとしているのだろう。もしかしたら、帰ってこないかもしれない。もしかしたら、もう二度と会えないのかもしれない。ラフィーナは軽く首を振り、そして娘を抱きかかえた。「そんなに心配なら、パパにお手紙書こっか?パパに必ずお家に帰ってくるようにって言ってあげなさい、ルフェーニア」

娘の顔に、満面の笑みが浮かぶ。この笑いをされると、レオンハルトはどうしようもなく甘い父親の姿に変わる。娘も心得たもので、週末の買い物では必ずこれをすると決めている――ケーキ屋やおもちゃ売り場の前で。戦場では、時に驚くような戦果を挙げてくる夫とは別人のようなその姿を見るたびに、ラフィーナは果たしてどちらの姿が彼の本当の姿なのか、不思議に思うのだった。だが、連れ添ってみて分かったことがある。彼のその優しさは、厳しく、逃れようの無い現実と世界を覗き込んできた、裏返しであるということだ。――こんなに、心配させて。帰ってきたら、当分出かけさせてあげないんだから。今回の仕事、戦場はレオンハルトにとって最も辛い場所だろう。無事に戻ってきたら、家族揃ってゆっくりと旅に出るのも良いかもしれない。彼の身体と心の疲れを癒すためにも。だから、無事に帰ってきて。娘を抱きかかえながら、遥か海の向こうで鋼鉄の翼を駆る良人――レオンハルトに向かって、ラフィーナは呟いたのだった。

ヴァレーを発った俺たちは、途中サピン空軍機による空中給油を受けて、ようやくランデブーポイント――今日の作戦で行動を共にする他の傭兵部隊と合流を果たした。それにしても、よくもまぁ、正規軍無しの傭兵ばかりで連合軍も作戦を遂行する気になるものだ。声高に連合軍の勝利を叫んでいる連中は、実は何もしてません、などとジャーナリズムに垂れ込んだらさぞ面白いことになるだろう。

「それにしても、核査察とは笑わせてくれる。連合軍の上層部にしてみれば、悩んでいるところにわざわざ大義名分が転がってきたんだから、さぞ嬉しかっただろうがな」

「同感だぜ、ガルム2よ。おかげで俺は不出来な2番機を引き連れてハードリアンの要塞に行かなきゃならねぇ。もし死んだら、マッドブル2が発狂するまで枕元に立ってやるぞ。絶対に呪ってやるぞ」

「ディンゴ1より、マッドブル1。気が散ります。話の付いたことを蒸し返さないで下さい」

「これだもんなぁ……」

きっとラリーは苦笑を浮かべているだろう。ほぼ時間通り、それぞれの方向から集まってきた航空隊が、一所に集う。レーダー上に友軍を示すIFF反応が次々と現れ、そして空域を周回するように飛び始める。辺りに首を巡らせると、これまた傭兵部隊に相応しく、全くバラバラの戦闘機たちが空を舞っている。サピンの記章を付けたSu-37の3機編隊がいるかと思えば、エンブレムも機体もバラバラの連中が編隊を組んでいたり。その中に、記章も機体も揃えられた連中がいるのは、傭兵とは名ばかりの連合軍――オーシアのお目付け役といったところだろう。もし万が一、ベルカのスカウトに応えるような奴がいたとすれば、後々闇に葬られるか、その場で戦闘の犠牲になったものとしてやはり葬られるか、そのどちらかだろう。どうやらガイア達も連中の存在に気が付いたようで、彼の機嫌が悪いのは決して彼の2番機が言うことを聞かないせいだけではなさそうだった。

「イーグルアイより、攻撃隊へ。グラディサント要塞は間もなくだ。対空砲火に焦って地面にキスだけはするな。キスがしたければ、無事に任務を終えて基地の綺麗所とするように。なお、上空に戦闘機の機影も確認。連中、ここの防衛に相当の自信を持っているぞ。心してかかれ!」

「上にいる奴は気楽でいいよなぁ。キスする前に蜂の巣になるってこともあるんだぜ?」

「同感ですわ。こういうときばっかり、私たちが飛ばされる。それで勝利は持っていかれる。連合軍の方々は、つくづく人の上前をはねるのが上手みたいで」

「レイバー2より、アイリス1。聞こえているぞ。核査察達成のために、我々は戦わなくてはならんのだ。その分の報酬も我々はもらっているだろうに」

「こちらローニン、連合の回し者には言われたくないもんだ。俺のF-16Cの目が後ろに光っていると思いな。名誉の戦死とやらをしたいなら別だがな」

ほら、早速始まった。見事なまでのチームワーク。統制なんてあったもんじゃない。イーグルアイが珍しく冗談まで飛ばしているのを、どうやら監視役らしい馬鹿が台無しにしやがった。なるほど、レイバー隊はどうやら当確のようだ。作戦中もこいつらは相手にしないようにしよう。俺がイーグルアイ――マッケンジー少佐からもらった資料の中にも、そんな隊の名前は出ていなかった。後は大体リスト通り、腕前に関しては一線級の連中が揃っているところに、ハードリアン線をどうしても抜きたい、連合軍の本音が見え隠れしていた。このまんまで突入だけは勘弁だな。マッケンジー少佐とイマハマの旦那から、まんまと押し付けられた役目の出番というわけだ。コクピットのスイッチを弾き、回線を開いた。

「こちら、ウスティオ空軍第6師団第66航空隊、ガルム1だ。俺としても不本意なんだが、お前さん方に手綱を付けて、手取り足取り指示を出せと言われている。同格の人間に指示を出されるのはいい迷惑だろうし、俺も面倒だ。が、お互い生き延びるためだ。死にたい奴は勝手に逝ってくれればいいが、そのときは敵さんの対空砲台を一つでも道連れにしてくれ。それで、往生際の悪い他の連中が生き延びる可能性が高まるからな」

そこまで言葉を発して、一旦口を閉じる。とりあえず反発の声は無し。全く、イマハマの旦那め。こんな中間管理職みたいな仕事を俺に押し付けやがって。

「……まぁ、言いたい文句は山ほどあろうが、作戦の成功のためじゃない。俺たちが生き残るために、ここは協力と行こうじゃないか。幸い、後方には武器弾薬燃料がたんまり用意してある。弾をケチることはしなくていい。全部連合軍持ちだ。ありったけばらまいて、引き返して、またばらまく。それだけだ。結果的に勝利が舞い込んできたらなお嬉しい。ま、気楽に行こうぜ」

「レイバー1より、ガルム隊。現場の指揮権は、我が隊が任されている。勝手な命令は……」

「黙っていろよ、この嘘つき野郎!!あんまりグダグダ言ってると、うちの2番機を特攻させるぞ、この野郎!!うちの頭の名前知らないとは、てめぇモグリだな!?このえせ傭兵のモグリ野郎!!てめぇらみたいな口だけ野郎がいたんじや、俺たちの命はいくつあっても足りやしない。尻尾巻いてさっさと帰りな。それとも、俺たちマッドブル隊の餌食になりたいか?なりたいんなら、もう少しケツを綺麗に洗っといてくれないと、俺は乗り気にならねぇぜ。……イッヒッヒッヒッヒ。なぁ、どうだ?俺たちと一緒にやって生き延びるか、このモグリ野郎たちと運命を共にするか」

モグリ野郎……じゃなかった、レイバー隊の口をマッドブルが封じる。イマハマの旦那、連合軍が監視役を送ってくるのを承知したうえで、口出し……いや、指示出しをしろと言っていたわけだ。つくづく、軍人らしからぬ風貌に似合わないことをやってくれる。ガイアの罵声に黙り込んだレイバー隊に対し、他の傭兵たちからも野次が飛ぶ。

「こちらグローム。マッドブル・ガイアにガルムの猟犬と来たか。どう考えても、そっちに加勢した方が無事に帰れそうだ。隊長さんよ、俺はこっちに付くぜ」

「そう言うな。こちらサイズ。第38航空隊は、喜んでガルムの側に付かせてもらおう。信頼出来ん連中に指揮など執ってもらいたくないからな」

隊長機らしいMig-29を先頭に、Su-35を従えた隊が、俺たちの後方へとポジションを取り、翼を振る。続いてSu-37の3機編隊も。他の連中も、ある者はマッドブル1の後方や、ヴァレーの面子たちと翼を並べていく。そして気が付いてみれば、レイバー隊の4機だけが取り残される。これが現実だ。最早声をかけてやる気も失せる。グラディサントを目前にして、攻撃ルートから外れていくのが彼らのせめてもの抵抗だったのかもしれない。だが、連中のことを気にかけている時間は無い。俺たちの眼下に、明らかに人工のものである城壁が見え始めたのだ。――かつて、南の民族の侵入を阻むために作られたベルカの古城は、当時の建築者の思惑通り今日も機能していた。イヴレア山に広がる古城自体が要塞を構成するこのグラディサントの存在は、ベルカへの戦線への航空輸送ルートを構築したい連合軍にとっては頭の痛い、強固な対空防衛陣地なのだから。さて、先の戦いで壊滅した連合軍の二の舞にならなければいいものだが……。レーダーに敵陣地の砲台の反応が見え始める。もう、後戻りは出来ない。俺は覚悟を決めて、そして回線を開いた。

「ガルム1、エンゲージ!各機、攻撃開始!!終わったら、後で後方基地で祝杯をあげるぞ!!」

傭兵たちの歓声と了解の回答が続く。スロットルレバーを押し込んで加速しつつ、機体を降下させていく。傭兵たちも、それぞれの判断で降下を開始。後は、やるだけだ。

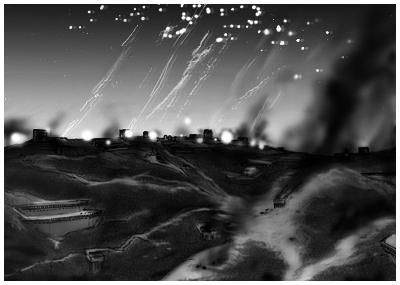

低い雲の覆う山脈に、赤い光が煌く。俺たちの進む針路上、真っ先に狙われたのは、どうやら連中が「エリアゲート」と呼んでいるらしい区域。ありったけばらまいてしまえ、と言った効果は大きく、容赦なく爆弾とミサイルの雨が惜しみなく降り注ぎ、対空砲台の大半があっという間に破壊されていった。一緒にユネスコ登録資産級の古城まで破壊されてしまうのだが、こればかりは仕方が無い。後500年くらい経ったら、きっと今日の戦いが歴史として刻まれ、その傷跡として破壊された古城が紹介される日がくるのかもしれない。ま、それは俺たちにはもう関係の無い世界の話に過ぎないのだが。旋回しつつ高度を上げる俺たちの前方で、さらに一際大きな炎が上がる。爆弾やミサイルの類の大きさではなく、もっと巨大な爆発が、施設の内部で発生したらしい。炎と黒煙が城壁を内側から吹き飛ばし、穿たれた穴から一斉に吹き上げる。

「エリアゲート、内部で火災発生!!スプリンクラー、作動しません!!」

「この温度じゃ、すぐに弾薬が燃え出すぞ。退避、退避ーっ!!」

撃ちかけられる対空砲火は既に無く、城跡からは真っ赤な炎が空へ向かって伸びていく。地上にいれば、これに轟音が付け加わるのだろう。どうやらあの城の地下自体も要塞化されているようで、恐らく生存者たちはその巨大な回廊を潜り抜けて安全地帯へと逃れていくに違いなかった。

だが、これで沈黙させたのはようやく一つ。グラディサント要塞自体はまだまだ健在だ。この広大な作戦区域に広がる対空要塞を無力化するのだから、こんなところで立ち止まってはいられなかった。ゆっくりと高度を上げながらインメルマルターン。次の目標――エリア中央部の対空砲台群に対して機首を向ける。傭兵たちはそれぞれの攻撃方面を定めたようで、マッドブル隊率いる一隊は北東方向へ。サピンからの傭兵組とヴァレーの他部隊の連中が南西方面へと移動を開始する。ということは、俺たちは中央と北西部の受け持ちということか。

「こちら、ウスティオ第4師団第85航空隊――いや、あんたらと同じ傭兵隊だ。堅苦しいのはやめよう。こちらコルネット、うちの隊はガルム隊に一緒させてもらおう。よろしく頼む」

「こちらガルム2、歓迎だ。気張っていこうじゃないか。まだまだ、獲物はたくさんあるからな」

F-4Eに率いられた4機が俺たちの右方向へと展開する。他にヴァレーの傭兵たち。高度を下げる俺とラリーの機動に続いて、各隊もダイブ。山肌を沿うように高度を下げ、足元に広がる城跡を頼りに次の目標へと進む。それにしても、古人はどうやってこんな場所にこれほどの城を築いたのだろう。まさか数百年後、今日のような使い方をされるとは彼らも思わなかっただろうが、戦略的重要拠点であることだけが、過去と現代の共通点だった。タタタタ、と瞬間的に空が明るくなる。俺たちの接近を察知した敵砲台が、射程外からの攻撃を開始した証だった。だが、低空を高速で飛ぶ俺たちに、現時点で当たることはまず無い。晴天の遮蔽物のない空ならともかく、これほどの曇天と遮蔽物だらけの山なのだから。

F-4Eに率いられた4機が俺たちの右方向へと展開する。他にヴァレーの傭兵たち。高度を下げる俺とラリーの機動に続いて、各隊もダイブ。山肌を沿うように高度を下げ、足元に広がる城跡を頼りに次の目標へと進む。それにしても、古人はどうやってこんな場所にこれほどの城を築いたのだろう。まさか数百年後、今日のような使い方をされるとは彼らも思わなかっただろうが、戦略的重要拠点であることだけが、過去と現代の共通点だった。タタタタ、と瞬間的に空が明るくなる。俺たちの接近を察知した敵砲台が、射程外からの攻撃を開始した証だった。だが、低空を高速で飛ぶ俺たちに、現時点で当たることはまず無い。晴天の遮蔽物のない空ならともかく、これほどの曇天と遮蔽物だらけの山なのだから。「スカーレット、フォックス2!」

「ロキ、しっかりと妨害頼むぞ。ローニン、フォックス2!!」

右翼、第85航空隊の面々が、ミサイルを放つ。しばらくして地上で炎が膨れ上がり、対空砲火が減殺される。コクピット内に耳障りな警報音。機体をロールさせつつ、俺に対してレーダー照射を浴びせているSAM砲台の姿を捉える。捕捉。ガンレンジに入った刹那、発射トリガーを引く。ほんのコンマ数秒のスコールで、砲台が蜂の巣になって沈黙する。だが、こんなものは前座だ。接近する山肌のうえは、思わず目を疑いたくなるほどの、敵・敵・敵、また敵。バラで並んでいるだけなら対して怖くも無い対空砲も、ここまでやられると思わず吐き気がしてくる。が、目標が集中していることは、攻撃する兵装によっては好都合という場合もある。たとえば、珍しく俺がぶら下げてきた爆弾のように。低高度から一気にスナップアップ、対空砲火を振り切って上空から全弾投下――対空砲台の嵐から逃れるには、好都合な戦術、この愛機ならやれるさ、と自分に言い聞かせる。キャノピーの外を流れる雲が徐々に薄くなり、そして戦域中央の姿がはっきりと見え始める。地上に視線を移した俺は、そこで視線を外せなくなってしまった。古城の城壁に突き刺さるように、或いは城壁を押し潰して散乱しているのは、戦闘機や爆撃機たちの翼。胴体。確認は出来ないが、散ったパイロットたちの物言わぬ骸も、その狭間にあるのだろう。そして、無数に穿たれた砲撃による穴。一帯の地面が掘り返されているかのようだった。

「おい、下見ろよ。すごい砲撃の跡だぜ」

「じゃあ、下に転がっているのは連合軍の残骸か。お馬鹿な連合軍の上層部のせいで、こんなことになっちまったんだな……」

一つ間違えれば、俺たちも同じ運命を辿ることになる。だが、先の部隊と俺たちとの最大の違いは、作戦の成功と遂行が目的ではないということだ。生き残ること。そのためなら、何だってしてやる。

「下の連中の弔い合戦だ!上に盛大な大穴を開けてやるぞ。付いて来い、対空砲火の大波に乗るぞ!」

「何だかサイファーとピクシーの腕前に合わせて作戦が計画されているような気もするが……まぁいい。やってやるさ!」

攻撃態勢を取る俺たちの姿を察知した砲台群が、一斉に火を吹き始めた。左へ急旋回、要塞正面を迂回するようにして山の稜線へと接近していく。ピクシーも続いて左旋回、俺の横、ピタリと位置を取って続く。対空砲火の雨が、俺たちがさっきまでいた空間を貫いて虚空に空しく伸びていく。それにしても、物凄い火線の数だ。ここに真正面から飛び込まされるのだけは真っ平ごめんだぜ。旋回から水平飛行に戻した俺は、一旦地表へ向けて急降下。地表からの高度が100メートル程度のところまで降下して、再び戻す。さあ、ここからが本番だ。俺は軽く息を吸い込み、そして腹を決めた。HUDを睨み付け、操縦桿を握る手に込める力を少し強くする。スロットルMAX、アフターバーナーON。ごう、という轟音と共に、機体は猛然と加速を開始する。山肌が迫る。胃袋の辺りを氷塊が滑るような感覚。Gが圧し掛かる腕に力を込めて、操縦桿を勢い良く引く。跳ね上がるような感覚の直後、身体の上に巨大な重圧が圧し掛かり、機体は水平から垂直へと向きを変える。そのうえ、アフターバーナーの猛然とした加速を得て、愛機F-15S/MTDは重力から解き放たれたように轟然と上昇を開始した。ピクシーも「無茶なことしやがる」とぼやきながら続いて上昇。俺たちは、対空砲火の雨が踏る要塞の側面を掠めるように飛び上がり、その火線を潜り抜けて、一気に上空へと舞い上がった。一番恐ろしかったのはSAMによる追撃だが、それは先んじて戦闘に突入した連中が、うまく囮になってくれている。それでいて損害が出ていない。連中の腕前、聞いているのにもまさるかのようだ。高度計が18,000を超えたところでスロットルOFF。急に静かになる空。推力を失った機体の上昇スピードが緩やかになり、そして上昇は下降に転ずる。機首がくるりと真下を向き、その先に、無防備な敵砲台群の姿が広がる。全く、古城がまるごと対空砲台とは、ベルカの連中もやることがえげつない。が、それもこれまでだ。俺は、砲台群の中枢、古城の真ん中に一段高くなった物見櫓らしき建造物を攻撃の対象に選んだ。そして、羽根の下にぶら下げた爆弾を解き放つ。投下、投下、投下!!ピクシーのF-15Cからも爆弾が勢い良く投下されていく。そのまま対空砲火に突き刺さるのを避けるために、引き起こし。再び高度を稼いで砲台群の射程から逃れていく。右30°ロール。緩やかに旋回をしていく俺たちの右前方で、真っ赤な光が複数煌き、黒煙と炎が一気に拡大した。土煙と破片が飛び散り、建造物が内側からの爆発によって砕け散る。煉獄の如き炎が構造物を嘗め尽くし、山の頂上を紅蓮の炎で染め上げていく。

「ガルム1が中央エリアの構造物の破壊に成功!!」

「見たか、ベルカの連中!!……だが、弾切れだ」

俺たちの手持ちも、少ない対空兵装のみ。これで地上の砲台を相手にするのは何とも心もとない。ここから全力で引き返して戻ってくるのに、それほど時間はかからない。その間に敵の迎撃隊が多少は増えているだろうが、それを承知でやるしかない。

「ガルム1より、イーグルアイ。落とす爆弾が無い。一時離脱して、補給に向かう」

「あいよぅ。早く戻って来いよぉ、サイファー。でないと、俺と坊やで残りの敵、始末しちまうからなぁ!!」

「冗談言ってないで回避して下さい!!右方向、至近!!」

「わーかってるよ、何だよもう、いつからこいつは俺の女房になったんだ、畜生!!」

「仲が良いのは分かりましたから、少し黙って!気が散る!!」

とりあえず、仲間たちも健在らしい。そう、連中のためにも、万全を期して再び、急いでここに戻ってこなければならない。生き残ることこそ、俺たちの勝利なのだから。敵の深追いを避け、機体を包囲1-8-0へと向ける。行き先は、フトゥーロの前線基地。俺たちの機体なら、ほんのちょっとの遠出だ。

「速やかに補給後、引き返すぞ、ピクシー。陥落しない要塞は決して無い」 「ああ、その通りだ。ま、ここまでやったら徹底的にやっちまおう。稼ぎにもなるし、無能な上層部に踊らされる兵士たちの命を救うことも出来る。それが出来るのが、俺たちならば、やるしかない」

グラディサント上空の空は、変わらぬ暑い雲に覆われたままだ。その雲を、2機の戦闘機が切り裂くように飛んでいく。燃え上がるイヴレアの山頂。だが、そこに立て篭もる兵士たちの戦意は依然健在。難攻不落の要塞は、挑みかかる礼儀無しの傭兵たちを歓迎すべく、火線を空へと打ち上げているのだった。