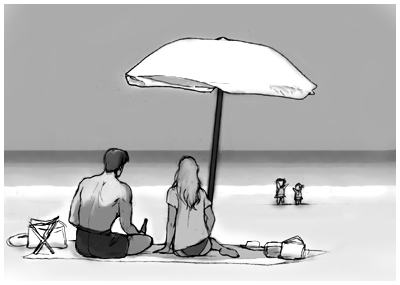

白い砂浜に打ち寄せる波が砕け、真っ白な飛沫を上げる。青空からは、強烈な日差しの太陽が照りつけ、日焼け止めを塗っているはずの肌を容赦なく焼いていく。同様に焼かれた足元の砂の上を、海岸を訪れた人々は皆同様に跳ねながら波打ち際へと歩いていく。ピーチパラソルを砂に突き刺し、広げたマットの上に寝転がった俺は、クーラーボックスからスタウトの瓶を取り出し、封を開けた。真夏の日差しに冷えたビール、若い女性の水着姿。これだけ揃えばリゾート気分は完璧だ。もっとも、今は最後の部分だけは抜きだが。そんなことをしようものなら、波打ち際に首だけ出して生き埋めにされ、そのまま置いていかれるのがオチというものだ。

「なあに、子供たちと遊ぶ前からビールなの?」

珍しく長い髪を後ろで束ねたラフィーナが笑いながら隣に腰を下ろす。ホテルで買ったいかにもリゾート風味ばっちりのTシャツを水着の上に羽織った姿は、別に他の女性に視線を動かす必要も無く、充分に目の保養になる。事実、近くを通り過ぎていく男たちの視線が、ちらり、とラフィーナの方に動いていくのだから、俺の感覚は正常な男の反応というものだろう。ただ残念なのは、一見邪魔者でしかないTシャツをラフィーナは脱ぐことが出来ないということか。俺と結婚するまで、名前しか持っていなかった彼女の生い立ちは、見かけからは想像出来ないほどにハードなものであるし、その全部を俺も聞いたわけではない。その残滓が、脱ぐことの出来ないTシャツ――その下に隠された、傷跡だ。多少のことは気にしないラフィーナであっても、その傷跡を人前で見せるのだけは嫌らしい。それは彼女が戦士から後方勤務のオペレーターへと仕事を変えたきっかけになった深い傷跡なのだから当然だ。だから、純粋な意味での水着姿は俺しか見ることが出来ない。夫としての特権と言えば確かにそうだ。

「まぁ、いいじゃないか。この一杯が命の洗濯なんだから」

「昨日から随分と飲んでいると思うけれど。じゃあ今晩はアルコール抜き!……お酒つけて欲しければ、子供たちと遊んでいらっしゃいな」

「へいへい」

ルフェーニアが勢い良く走りながら、海水の中へと飛び込んでいく。後を追っかけるように走っていくアリアが、何かにつまずいてひっくり返る。そこに、少し大きめの波が上からかぶさる。塩水に全身を洗われたアリアが大声で泣き出し、水の中から顔を出したルフェーニアが慌てて妹のいるところまで走ってくる。泣きじゃくるアリアをあやしつつ、波打ち際から離れたところで二人腰を下ろす。すっかりお姉ちゃんらしくなったもんだ、と娘の成長に感心しつつ、それをリアルタイムで見ていない一抹の寂しさを感じ、スタウトの苦味と共に飲み込む。そして俺は、休暇のうちにラフィーナと話し合っておこうと考えていた懸案を思い出した。全く、リゾート気分に浸ると神経が伸びきってしまい、肝心のことまで忘れてしまいそうになる。

「どうしたの?」

「うん、少し大事な相談があるんだ。これからの話――というよりも、今の戦いが終わった後のことなんだけれども、一応ラフィーナと話し合っておかなくちゃ、と思い出した」

「相当に休みボケしてきたわね、レオンハルト。まぁ、アリアも大丈夫そうだし、聞きましょうか?」

「すまない」

そこで俺は、イマハマの旦那から提案された件を、ラフィーナの前で切り出した。それはとりあえず、今の戦いのケリが付いてからの話ではあったが、俺自身は旦那の提案を受けるつもりでいた。よくもまぁ、そんなことを考え付くもんだ、と呆れたくなるような提案ではあったが、もし実現するのならば画期的なプロジェクトだ、という点は間違いない。イマハマの旦那にしてみれば、俺が協力することで、他の傭兵たちも参加しやすくなるだろう、という計算は勿論あってのことだろうが。まさかリゾートの浜辺で、そんな真剣な話をしている夫婦がいると周りの人間が気付くはずも無く、声を潜めて話す俺たちの前を、水着姿の人々が通り過ぎていく。ある程度ポイントを絞って話したつもりだが、それなりの時間はかかってしまったようで、話し終えたときには波打ち際でルフェーニアとアリアが頬を膨らませて俺をにらみ付けている始末。目を閉じて少しラフィーナは考え込んでいる。俺だけで済む話ではなく、ラフィーナたちの生活にも影響のある話だ。そうそう簡単に結論を出すことは無い――と思っていると、案外簡単に、彼女は俺の提案に同意し、むしろそうするべきだ、と言ったのだ。

「そりゃ、引越しもあるし、気候も違うところに行くのだし、色々と大変なこともあるとは思うけれども、良い話だと私も思う。それに素敵な話だと思うわ」

「そりゃ、引越しもあるし、気候も違うところに行くのだし、色々と大変なこともあるとは思うけれども、良い話だと私も思う。それに素敵な話だと思うわ」「そう言ってもらえると助かる。いずれにしても、まだ先のことではあるけれども……」

「私はね、貴方と一緒になるときに決めたの。戦場はともかくとしても、貴方の行くところに付いていく……ってね。だから、貴方がこの提案を受けるつもりなら、勿論一緒に行くわ」

「……すまない」

「謝るようなことじゃないでしょ。ほら、いい加減子供たちと遊んでやりなさいな。ルフェーニアたちが待ちくたびれてしまいますよ。ずっと、おとうさんと遊んでもらうんだ、って言ってたんだから」

そうだな、と頷いて、俺はピーチパラソルの影の下から夏の日差しが照りつける砂浜へと乗り出した。早速、背中が熱を感じて、汗が吹き出てくる。こっちの動きに気が付いたルフェーニアが、満面の笑みを浮かべて手を振っている。そんな姉の様子を見て、同じようにアリアが真似をする。さ、ここからはリゾートの時間だ。子供たちと過ごす時間もそうだし、ラフィーナと共に過ごす時間も。数ヶ月間、触れられなかった家族の温もりと、家族と過ごす時間を、思う存分楽しもう。次の戦いが始まったときに、後悔することが無いように。まとわりついてくる子供たちを担ぎ上げ、俺は海の中へと思い切りダイブした。さっきは海水に舐められて泣き叫んだアリアが、今度は大喜び。アリアを肩車し、ルフェーニアを背中に乗せて、平泳ぎで海の上を進む。浜辺では、こっちのそんな様子を眺めているラフィーナが笑っている。ほら、お母さんがあそこにいるぞ、と娘たちに話し、全員で手を振る。たまらずラフィーナが吹き出す。きっと、他の人間が見たら、ほのぼのとした家族の風景に見えるのだろう。まさか、戦場を渡り歩いてきた男と女の組み合わせとは思うまい。だが俺は思うのだ。家族を為すのに、傭兵であるかどうかなど関係ないだろう、と。

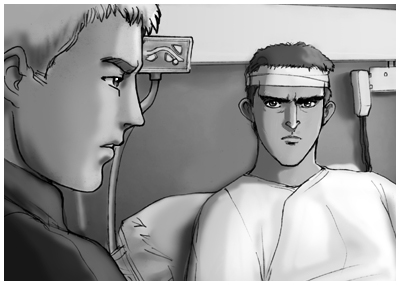

病室の窓の外には、青空がいつものように広がっている。あの空を飛ぶことを志したのはいつの日だったろうか?純粋な子供の夢だった想いは、父親の死によって復讐のための手段と化し、そして空への憧れが消えてなくなった。操縦桿を握る日がやってきても、それを彼は当然だと思っていた。父親を無残に殺して生き続ける祖国の裏切者、レオンハルト・ラル・ノヴォトニー。――だが、今や自分も戻る場所は無い。赤いツバメ隊を見捨て、エスケープキラーとして味方を葬り続けた人間など、新しい政権にしてみれば戦犯として即刻処刑の対象にしたくて仕方が無い、格好の生贄だろう。祖国の裏切者のレッテルは、ロッテンバーク自身にも貼られることになったわけである。復讐の果てにたどり着いたのが、こんな皮肉な立場であることに、彼は笑うしかなかった。そして同時に、仇への興味が湧いてきた。自分同様、祖国に戻れなくなった男が、今日までどうやって生きてきたのか。「鬼神」と恐れられる腕前を持つパイロットになっていったのか。その強い翼を持ち続ける、強靭な精神力はどこから来るのか――。今のロッテンバークは、復讐という原動力を失った抜け殻のようなものになっていたのである。

「随分と体力が戻ってきたみたいだな、坊や。その調子なら、あの空に戻る日も近いだろう?」

開けっ放しの病室のドアの側に、片羽の英雄が立っていた。ラリー・フォルク。ロッテンバークの仇の2番機として飛び続けた、ウスティオ空軍の英雄の一人。傭兵たちの間で、今やその名は伝説的なものになっているだろう。彼がこの組織に加担していると知って、参加する傭兵や兵士たちも実は多いのだ。

「まだ時間はかかると思いますが、早く戻りたいと思います。そして、助けて頂いたご恩を皆さんに返させてもらいます。ベルカ軍人の、名にかけて」

「エスケープキラーでもベルカ軍人の誇りがあるのか?ズボフの配下にいたお前が?……建前はいいさ。何故、相棒――じゃなかった、鬼神を付け狙っていた?手術中もうなされるように呟いていたそうだぞ。"鬼神は俺が殺す"……ってな」

ベット脇のパイプ椅子に腰を下ろし、フォルクはベットに横たわるロッテンバークに精悍な視線を向けた。迷いの無い、強い心。それを感じ取ったロッテンバークは、自身を恥じた。今の自分には決してない物を、この男は持っている。そして、鬼神もきっとそうなのだろう。これまで、ごく僅かな人間にしか話したことの無い、本音――復讐の記憶を、彼は紐解き始める。

「……私の父親は、貴方の相棒――レオンハルト・ラル・ノヴォトニーに殺されたんです。もう随分と遠い昔の話になってしまいましたが、今でも覚えています。あの朝、いつものように家を出て行った父親が、物言わぬ骸となって、玄関に戻ってきた時のことを」

フォルクは足を組み直して、頷いた。これまで、ほとんど面識も無い相手に、彼は過去からの怨念と復讐の炎に包まれた日々のことを少しずつ話していった。まとまりもないし、思いつくままに、ロッテンバークは話し続ける。

「だから、戦場でようやく奴と出会ったとき、身体中の血が燃え上がるようでした。ようやく復讐の時が訪れたのだ、と。……でも、相手の強さは圧倒的でした。私の技量で何とかなる相手ではなかったのです。ようやく、それを悟りました。曇った眼鏡で現実を見ても、結局何も見えないのだ、と。鬼神も、きっと祖国を恨む時があったと思います。それでも、彼の飛び方には迷いも陰りも無い。圧倒的に強い。私は、きっと仇に学ぶことがたくさんあるんだろう――ようやく、そう思えるようになりました」

「……詳しい話は俺も聞いていなかったがな。相棒は今でもその日のことを夢見て、飛び起きるそうだ。あのときの血塗られた自分の両手の、あの間隔と光景を決して忘れることは無い――と。そして、それでいいんだ、と。アイツは、そういう男だ。だから、強い。自分の弱さを、人の弱さを知っている人間ほど、強くなれる奴はいないんだ。ヴァレーの連中が強いのは、そういう男に率いられているからなんだろう、と思う。これから先、俺たちの戦いには必ずその強敵が立ちふさがる。覚悟は、しておかないとな」

「……詳しい話は俺も聞いていなかったがな。相棒は今でもその日のことを夢見て、飛び起きるそうだ。あのときの血塗られた自分の両手の、あの間隔と光景を決して忘れることは無い――と。そして、それでいいんだ、と。アイツは、そういう男だ。だから、強い。自分の弱さを、人の弱さを知っている人間ほど、強くなれる奴はいないんだ。ヴァレーの連中が強いのは、そういう男に率いられているからなんだろう、と思う。これから先、俺たちの戦いには必ずその強敵が立ちふさがる。覚悟は、しておかないとな」「私は……いえ、自分は、何のために飛ぶのか、分からなくなってしまいました。復讐のため、祖国のため――今、そのどちらもなくなった今、自分は何を以って鬼神に立ち向かえば良いのか……」

「火付きの悪い奴だな。どこか、相棒に似ているよ、お前も。自分の過去に、ケリをつけたらどうだ?勝敗はどうなってもいい。ただ、自分が納得してケリを付けるために、飛べばいい。ここで飛ばないという選択肢ももちろんあるさ。だがそれは、一生後悔だけを抱えて生きる人生でしかない。それが嫌なら、戦え。飛べ、ロッテンバーク。飛び方は俺が少し教えてやる。相棒に戦いを挑むつもりなら、尚更だ」

俯いていたロッテンバークの顔が上がる。火の消えかけていた瞳に再びケロシンが流し込まれ、エンジンが回り出す。そうか、復讐のためでも、祖国のためでもなく、戦うことは出来るのだ――そう考えるのは、ロッテンバークにとって初めての経験だった。自分自身の過去にケリを付けるために戦う。新しい一歩を、踏み出すために。抜け殻になりかけた心に、再び火が点り始める。

「……了解です。まずは身体を直すことに専念し、今一度、一から鍛え直します。何より、貴方の期待を裏切らないで済むくらいには、腕を上げたいと思います」

「いい心がけだ。まぁ、ここでの入院費用代分くらいは働いてもらわないと。ただでさえ人が少ないんだ。腕のいいパイロットはとにかく欲しい。……ま、そういうことだ。期待してるぞ、坊や」

話は終わりだ、とばかりにフォルクが席を立つ。結局開けっ放しのドアに向かう片羽の英雄に向かって、ロッテンバークは自然と敬礼していた。これまでにないくらい、自然な動作で。

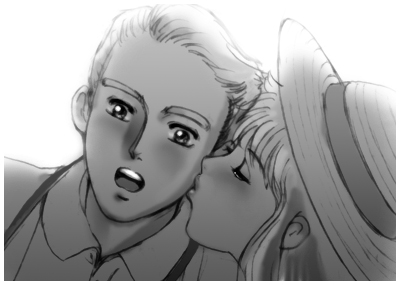

赤い夕暮れ時の空を、太陽に照らされて輝く雲が流れていく。山地特有の涼しい風が頬を撫で、展望台の上にいる観光客たちを撫でて通り過ぎていく。パイロットスーツを着ていないと、世界はこんなに快適だったのか、と逆にいかに長い間季節を愛でる余裕も無く過ごしていたのか、ということを思い知らされて、シャーウッドは思わず苦笑した。Gパンにポロシャツ、上には薄手の上着なんて軽装は、ヴァレーでは決して有り得ない格好なのだから、当然といえば当然だったが。ソーリス・オルトゥスの山地帯はスパが数多く湧くことでも知られていたが、それ以上に自然の織り成すコントラストが古来より多くの人々の心を癒してきた。先の戦いで、シャーウッドがこの街の上を飛んだときは、美しい朝焼けの空だった。それに負けないくらい、夕焼けの空も美しい、と彼は掛け値なしに感じた。

「まさかアンタがこんな場所知ってるとはねぇ。ちょっと堅物には似合わない風景だけど」

「悪かったな、どうせ僕は堅物だよ。そういう君だって……」

「あ、似合わなかったかな、やっぱり。いつも整備用のツナギしか着てないし……」

スカートの裾を軽くつまむジェーン・オブライエンの姿を見て、シャーウッドの顔が赤く染まる。普段とは全く別人のような姿に、正直彼は戸惑いを覚えると共に、こんな表情もあったのか、と新しい発見に喜びも感じている。気紛れにパタパタと駆け出していくのはいつも通りなのだが、売店の老人に"お似合いの二人だねぇ"と言われ、狂喜乱舞して買ってしまった麦藁帽子を被っている彼女の姿は、不思議とこの夕焼けの風景にマッチしていたのだった。"必要になるから持っていけ、レンタル料は1日嬢ちゃんの写真10枚"、と半ば押し付けられた年代物のライカをシャーウッドは構え、展望台の手すりに肘をかけてもたれるジェーンの姿をファインダーに収める。カシャリ、という音に振り返ったジェーンが、照れくさそうに笑う。

「モデル料、高いわよ」

「僕じゃなくて隊長に取り立ててくれ。レンタル料、1日10枚だっていうんだから」

「絶対に売れないわよ。セシリーの写真ならともかく、私なんか撮ったって」

「いや、そんなことないと思うけれど……」

高い空を、渡り鳥の編隊がゆっくりと通り過ぎていく。彼らは、どこの空まで飛んでいくのだろう。羽根を動かして飛んでいく彼らの向かう先は、どこか自分の知らない美しい自然の地なのだろうか。数ヶ月間に渡って、激しい戦いの空を飛び続けた彼にとって、この平和な光景は何より心を癒してくれるものだったし、この空を守っていくことが、これからの自分の役目なんだ、とシャーウッドは気付いた。そして、もしかしたら、守るべきものが僕は出来たのかもしれない――山の稜線に沈んでいく太陽を楽しそうに眺めているジェーンをちらりと見て、シャーウッドはそう心の中で呟いた。ようやく誤解が解けたものの、相変わらず不機嫌そうな彼女に旅行の話を切り出すのに、さらに数日。とうとう顔を見るだけで踵を返し始めた彼女を無理やり引き止めて、したたかにスパンクを食らわされ、整備兵たちの笑い者になったりと、この数週間は彼の人生の中でも「初体験」の続く日であったことは間違いない。ようやく話を切り出す時間を見つけ、全部を言い終わる前にジェーンが大喜びで諒解してくれたことにほっと胸を撫で下ろしつつ、セシリー・レクターの言っていたことは正しかった、と彼は納得したのだ。これから先、どんな道を歩いていくのかは分からない。でも、その道を一人ではなく、二人でもし歩いていくことが出来たら――。さすがに些か暴走気味の思考を停止して視線を戻すと、ジェーンが面白そうに笑っていた。

「変なシャーウッド。笑ったり真面目な顔になったり」

「え、あ、ああ、ちょっと写真の構図考えていたんだ。ほら、丁度夕陽がうまく入りそうだったし」

「嘘ばっかり」

そう言いつつ、ちょうど稜線に沈んでいく太陽が入る構図で、ジェーンが手すりに寄りかかる。もう一度カメラを構えたシャーウッドは、帽子を軽く片手で押さえたジェーンの姿を捉えて、シャッターを切った。なるほど、必要になる、か。レンタル料はともかくとして、カメラを持たせてくれた男に初めて感謝する気になった。隊長に渡すまでも無く、うまく撮れた写真は、自分の手帳にでも挟んでおきたくなるのだ、ということを彼は知ったのだから。空を見上げると、赤く染まっていた空に、少しずつ群青が交ざり始め、明るい星のきらめきが空に光り始める。風が次第に夜を告げるかのように肌寒くなり始め、さすがに薄手の洋服では寒くなってきたのか、ジェーンが軽く身震いする。そして、シャーウッドの左手を強引に掴むと、そのまま腕を回して抱きついた。

「お、おい!?」

「いいの!この方がずっと暖かいんだから。少しくらい気を使いなさいよ、バカ!」

「す、すまない」

唐突にしがみつかれたシャーウッドは身動きが取れない。夕焼けの空に負けないくらい顔を赤くして、硬直して突っ立っているのが精一杯。こんなとき、どうすればいいんだったっけ?彼は相棒の臨機応変ぶりと、サイファーの年季の入った気の使い方を思い浮かべようとして、そんな気の利いた振る舞いをするには圧倒的に経験不足でしかない自分自身を認識する。どれくらいそうやっていただろう。腕に回された手に少し力が加わり、麦藁帽子を被った頭が胸板に押し付けられてきた。

唐突にしがみつかれたシャーウッドは身動きが取れない。夕焼けの空に負けないくらい顔を赤くして、硬直して突っ立っているのが精一杯。こんなとき、どうすればいいんだったっけ?彼は相棒の臨機応変ぶりと、サイファーの年季の入った気の使い方を思い浮かべようとして、そんな気の利いた振る舞いをするには圧倒的に経験不足でしかない自分自身を認識する。どれくらいそうやっていただろう。腕に回された手に少し力が加わり、麦藁帽子を被った頭が胸板に押し付けられてきた。「……ありがと、連れて来てくれて。本当はね、嬉しかったんだ、とっても」

ジェーンのそんな優しい声をシャーウッドはこれまで聞いたことが無かった。――ようやく、僕は一つ壁を越えたのかもしれない。もたれかかるジェーンの温もりを心地よく感じながら、シャーウッドは所在無げにしていた右腕を彼女の手の甲に重ねる。その手が、予想以上に小さいことに、彼は驚いた。この手でスパンクされ、僕はひっくり返されたのか、と。その感触が心地よいのでそのまま手を重ねていると、少し照れ気味に笑いながら、ジェーンが顔を上げる。大変だったけど、旅行に出て良かった、とシャーウッドは思った。

「また、こうやって旅行に行きたいな。……ウィリスと一緒に」

「堅物と一緒の旅行で楽しいかい?」

「少しは軟化する方法を考えて」

「分かったよ。でも、今度は行きたいところを、オブ……いや、ジェーンに選んでおいてもらおうかな?」

「うん」

「さ、そろそろ宿に戻ろうよ。風も冷たくなってきたし……」

ぐい、と腕を引っ張られて、つんのめったシャーウッドの頬に、ジェーンの唇が触れる。その柔らかい感触が何であるのかを悟ったとき、シャーウッドは確信した。サイファー……レオルハルト・ラル・ノヴォトニーが何故強いのか。彼が今日まで、戦場を生き延びてきたその理由を。きっとそれは、今の自分と全く同じ気持ちだからだろう、と。この笑顔を守りたい――心の底から、シャーウッドはそう思った。

熱い日差しの降り注ぐ滑走路を、今日も新兵たちが走らされている。ここに来た頃はへこたれていたばかりの若者たちが、鬼教官たちのしごきによって随分とたくましくなってきていた。脱落者はごく僅か。他の基地に比べても少ない水準であるのは、ただ厳しいだけではない、教官たちの配慮あってのことだったのかもしれない。その鬼教官の一人――ガイア・キム・ファンは、サングラスをかけても隠せないくらい不機嫌な顔で、整備中の愛機F/A-18Cの前にベンチを引っ張り出し、コーラをラッパ飲みしていた。

「どうしたんですか、そんな不機嫌で。若者シゴキをあんなに楽しんでいたのに」

整備兵たちも交代で休暇を取得しているため、ガイア機の整備に当たっていたナガハマが不機嫌の塊と化している男の背中に声を投げかける。ぶすっ、とした顔のままガイアが振り向く。

「つまらん、つまらん、つまらんぞ。何で俺だけここに残されているんだ。サイファーはバカンスから帰ってこないし、PJはセシリー嬢と婚前旅行、シャーウッドとジェーン嬢ちゃんは初デート、一体いつになったら帰ってくるんだ、あいつら。きっと奴ら、わざと帰るの遅らせて俺に意地悪をしているに違いない。いや、きっとそうだ!!」

「シャーウッド坊やたちが出発してからまだ3日しか経ってないじゃないですか。どうせならのんびりしてこい、と送り出したの、誰だったか忘れたんですか?」

「それとこれは別!くそ、今から電話して土産の山を要求しておくかな……」

「それは野暮ってもんですよ。ジェーン嬢ちゃんに蹴られること必須ですな」

輪をかけて不機嫌になったガイアが、新兵たちに八つ当たりするように怒鳴る。ランニングを一斉に中断した若者たちが、その場で綺麗に敬礼し、"イエス、ボス!"と大声で叫ぶ声が聞こえてくる。そして再びランニング再開。

「ガイア隊長、教え方何か間違ってませんか?あれじゃまるで、海兵隊ですよ」

「仕方ないだろう、ちゃんとした教育を受けたの、海兵隊のやり方しか知らんのだから」

「海兵隊にいたことあったんすか?」

「随分とまぁ、昔の話だがな。オーシアの海兵隊に2年ばかし、そのときは正規兵で働いていたことがあったんだよ。そこでちと問題をおこしてな。上官様をぶん殴って俺は除隊。仲間たちは減俸処分。まぁ、クソみたいな上官と道連れなら仕方ないさ。喧嘩両成敗、ってやつだ」

それ以上、ナガハマは昔の話を聞くことは無い。傭兵という、世間的には真っ当とはいえない職業に就くには、それ相応の事態があってのことだ。普通に生きている人間が、普通に傭兵になることはほぼ皆無なのだから。犯罪、戦争、事件、謀略、環境。至極真っ当でない事態に直面した結果、生きるための術として傭兵が生まれる。ガイアも、彼が生きていく手段を考えた結果、今の職業にあるというわけだ。だが、パイロットたちと同様に整備兵として戦場を渡り歩いてきたナガハマから見ると、ガイアにサイファー、ピクシー、それにヴァレーの傭兵たちは、正規兵パイロットよりもはるかに経験も技術も豊富で、何より魅力的な男たちなのだ。祖国の正義だなんだとやたらと理屈つける奴に限って、戦場では役に立たない。その点、彼らは違う。常に最前線に赴き、ベルカとの激しい戦いを繰り広げ、そして生き残った凄腕たち。だが、彼らがそれを鼻にかけることも無い。生き残って勝利するのはいつものことさ、とばかりにうそぶいて、平然としている彼らを、ナガハマはたまらなく気に入っていた。このおしゃべりで実は寂しがり屋の"狂犬"などは、その最たる例だった。

「ま、仕方ねぇ。度量の広い俺様の特別大サービスで、もう少し待っててやるか。だが、そろそろ飛ばさないと意味ねぇからな……お!おおっ!!名案だ。名案を思いついたぞ。バカンスだ旅行だで夜までよろしくやっているような裏切者たちを、まとめてアグレッサーにしてやるぞ。それで全員でいたぶってやるんだ。へっへっへ。……イヂメテヤルイヂメテヤル」

自分だって毎晩よろしくやっているじゃないか、と突っ込みかけてナガハマは言葉を飲み込む。その言葉を先読みしたガイアが、にやりと笑っていたからだ。

「悪知恵働きますねぇ、ガイア隊長も」

当の本人は、真面目な顔をして言ったものである。

「当たり前だ。連中よりも長生きした善人だからな、俺は」

ほとんど思いつきと八つ当たりから生まれた"アグレッサー"話は、その後現実のものとなる。どうせ仮想敵との交戦を考えるのなら、より技量に優れた連中がいいだろう、というイマハマ中佐のお墨付きを得て、だ。名実共に八つ当たりが実現したガイアがこれまた嬉しそうに叫んでいる光景を見て、この男に鍛えられている若者たちの将来を、ナガハマは本気で心配する羽目となった。