遠目から見ても、巨鳥の吐き出している黒煙が大空を覆っているのが見える。時折見える赤い光は、ヴァレーの猟犬たちの攻撃が命中した証だろう。よりにもよって鬼神が追撃に加わっていたこと、壊滅的打撃を与えたはずのヴァレーの滑走路自体は健在であったこと、空爆という事態を想定してアラートハンガーが多数配備されていたこと――こぼれた砂は想定外の余波となって襲い掛かってきたことは、組織にとって誤算であり、衝撃であったことは間違いない。だが、XB-0自体の損失は痛手ではあるが、切り札では決して無い。切り札は別にある――つまり、目的の遂行に何の支障も無い。マスクの下に笑みすら浮かべて、ブリストーは必死の抵抗を試みるXB-0の姿を遠方に捉えた。この期に及んでも、長射程ミサイルの誘導波は放たれている。不躾な野良犬どもに、手痛い肘鉄を食らわしてやるくらいはしてやらないと同志たちも納得しないだろう。それに、今日まで忠実に働いてきたパーマーの分も。つくづく鬼神を同志に招き入れられなかったことが悔やまれる。予想とおり、いや、予想以上の障害となって、今や鬼神は立ちはだかっているのだから。

「XB-0、残るエンジンは1基。高度下がります」

「迎撃機、7割が殲滅されました。対するウスティオ空軍機の損失は3機。残りは健在です」

「恐ろしい連中だ……鬼神だけを見ていると他の奴に食われるということか」

「案ずるな、諸君」

次々と入ってくる報告、掻き立てられる不安を振り払うように、ブリストーは口を開いた。そう、連中は攻撃の全く通用しない悪魔でも魔神でも、ましてや神などでもない。

「全機、攻撃準備。一戦交えた後、速やかに撤収する」

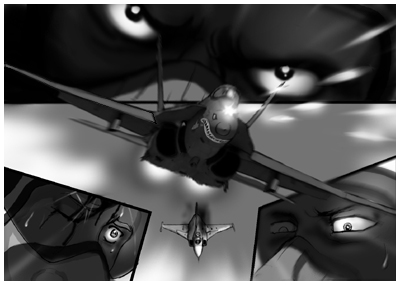

各機からの了解の返答を聞きつつ、彼も攻撃準備を整える。彼自身の乗るYF-23AブラックウィドウⅡをはじめとして、全てステルス機で臨時編成された"幽霊部隊"の姿を、まだ敵は捕捉してもいないだろう。長射程ミサイルの一斉攻撃後、近距離格闘戦によって残存敵を掃討、"王の谷"へと帰還する――それが、ブリストーの立てた作戦であった。レーダーに映らない敵との戦闘は連中も経験済だろうから、多少の損害は覚悟の上。それでも、ヴァレーの戦力を削っておくことには大きな意味があるのだから。やがて、コクピットに快い電子音が鳴り響く。レーダー上を蠢くヴァレーの野良犬たちを捕捉したことを告げる勝利の鐘の音。さあ、たっぷりと味わえ、鬼神!逆らう者を片っ端から粉砕していくF-15S/MTDの姿を思い浮かべて、ブリストーはトリガーを引いた。

異変は、俺の機体にだけ起こったのではなかった。この場にいる俺たちだけでなく、敵の航空部隊にも等しく起こったに違いない。XB-0を葬るべく反復攻撃を繰り返す俺たちのコクピットに一斉に鳴り響いたのは、ロックオンされたことを告げるけたたましい警報音だったのだ。レーダーに目をやるが、残り僅かとなった敵迎撃機以外の機影は全く見えない。XB-0の対空ミサイルは既に潰してある。くそ、一体どこから撃たれた!首をめぐらせるが、敵の姿は確認出来ない。動揺が傭兵たちにも広がっていく。敵の新手が出現したのだろうが、位置が特定出来ないのでは回避のしようも無い。どうする?迷った挙句、XB-0の巨体を楯代わりにしたのは苦肉の策だったが、仲間たちの狙いも一緒だった。既にエンジン1基を残して迷走を始めた巨体の後方に張り付く。警報が断続的になり、一応は隠れられているらしいことを確認する。

「来た!」

俺の位置からでは見えないが、数秒後、俺の頭の上を何本かのミサイルが通り過ぎていく。そしてXB-0の巨体が、膨れ上がった火球に弾かれて大きく揺さぶられる。大きく傾いたXB-0の隙間から飛び込んできたミサイルが炸裂し、爆風と破片と衝撃波を撒き散らす。至近距離にいた1機がまともにその攻撃を食らって火の玉と化す。撃ってきたのは「国境無き世界」の連中だろうが、XB-0まで巻き添えとは容赦が無い。とりあえず攻撃は俺たちの正面から来た。これで後方から再度攻撃、ということはないだろう。あるとすれば、真正面を避けて左右に分かれ、俺たちを挟撃しにかかるか、だ。だが、相手の姿が見えない――ステルス機で構成された部隊なのだろう――のでは、勘で機体を操るしかない。さらに悪いことに、俺たちの残弾はほとんど無い。敵の姿を捉えたとしても、まともに迎撃出来るはずも無いのだった。

「やばいな、どうするサイファー?」

「逃げ帰りたいところだ。残弾はどうだ、そっちは?」

「残りはあと2秒というとこか。少し使いすぎたぜ」

「……迎撃しましょう。ここにいても座して死を待つだけです、隊長!」

「やっぱ、それしかないか」

こうしている間にも、敵機は虎視眈々と俺たちを狙っている。行動は早く起こしたほうがいい。止まっているよりは、動き回っている方が攻撃も回避しやすいのだから。攻撃続行!そう決めたなら、行動は迅速に、だ。

「よし、攻撃機部隊は全弾ぶちまけてあの巨鳥にぶつけた後、ヴァレーへ針路を取れ。俺たちは敵迎撃機と一戦交えた後、離脱する。XB-0の墜落は時間の問題だ、止めを任せる」

「グライフ了解。ヴァレーで再会しよう」

「ラビット了解」

PJ、シャーウッド、ガイアと合流した俺は、右方向に傾いて漂流するXB-0の左の翼下から加速し、巨大な楯から飛び出した。レーダーに反応が無い以上、目視で敵を探すしかない。くそ、どこにいる!?

「ディンゴ1より、ガルム1。敵影確認、包囲330、高度はほぼ同高度。機数は確認できず!」

「330だな、よし、ヘッドオン!!」

4機のダイヤモンドが左方向へターン。恐らくは敵の一方でしかないだろうが、少しでも潰しておかねば、結局は仲間たちが苦しむことになる。既にミサイルは無く、僅かに残った機関砲弾のみがこちらの攻撃手段。かなり心もとないが、仕方ない。対する敵は、どうやら補給したばかりのピンピンした連中らしい。程なく真正面からレーダー照射を受け、コクピットの中にけたたましい警報が鳴り響く羽目となる。俺たちは一斉にブレーク。編隊を解いてそれぞれの方向へと散開する。幽霊ではない、敵の姿が俺たちの真正面から飛び込んでくる。あの平べったい形、紛れも無くステルス機特有のものだ。襲い掛かってくるミサイルを回避した俺は、レーダーには映らない敵の1機の後背にへばり付く。ステルス機の始まりとも言えるF-117Aとは異なり、空戦性能も在来機と何ら変わらないYF-23Aは、嫌らしいほどの機動を見せて逃げまくる。それを目視で追撃しなければならない俺たちは圧倒的に不利な状況にある。何しろ、後背につかれてもレーダーは反応しないのだから。警報が鳴って初めて、攻撃を仕掛けられたと知るのは愉快な気分じゃない。手持ちが充分なら戦いようもあるが、今日のこの状態は絶対的に不利と言えた。なら、さっさと片付けていくしかない。敵機が俺たちを包囲することが出来なくなるくらいに――!最早ミサイルを使用しての戦闘が物理的に出来ない以上、俺は嫌でも喰らい付いていくしかない。旋回だけでは振り切れないと判断したのか、YF-23Aが俺の目前で急機首上げ。機体を捻りながら上昇に転じようとするが、その一瞬、速度を減じ単純な機動を見せたその刹那が、俺にとっては絶好の攻撃タイミングとなった。銀色の独特の腹目掛けて、俺は残り少ない機関砲弾を叩き込む。エアインテークから機体中央部分に命中痕が穿たれ、機体を痙攣させた敵機から黒煙と炎が吹き出す。そして残弾ゲージは久しぶりに見るオール・ゼロ。ついに全ての攻撃ポジションを俺は失う。大空に新たなコントラストを彩りながら高度を下げていく敵機。普段なら仲間たちの援護に回るところだが、俺に出来ることはせいぜい時間稼ぎくらいしかない。

「グライフよりガルム1、XB-0の最後のエンジンの破壊に成功した!これでデカブツもおしまいだ!!」

「ペンギンよりグライフ、よけろ、危ない!!後方に敵機だ!!」

「何だって!?くそ、厄介な連中に……」

少し離れた空を飛ぶXB-0の側に、新たな火球が膨れ上がる。そして黒い帯を引きながら落ちていく機体の姿。連戦に連戦を重ねた俺たちに比べればまだ弾丸の残っている仲間たちだが、姿の見えない敵部隊のやり口には明らかに苦戦を強いられている。その中でも、XB-0のエンジンを破壊することに成功したのは、傭兵たちの業の為せることだったろう。機体を右方向へ旋回させつつ、後方に敵機を引き連れたまま獲物を追いかけるPJの支援に回ろうとした、その刹那だった。忘れもしない、あの声が聞こえてきたのは。

「……やれやれ、まさかあの距離で我々を見つけるとは、目の早い、いい若者がいたもんだな、ヴァレーにも。おかげで鬼神を仕留め損なったか」

その声は――相棒、ラリーが俺たちの前から去っていったときに、聞こえてきた、あの声。確かオーシア軍のときはウィザードを名乗っていた奴ではなかったか。

「残念だ。将来ある若者の芽を摘まなければならないのだから――せめて、俺の手で眠れ」

くそ、どいつだ、どこにいる!?姿の見えない敵。得体の知れない焦燥感に胸が締め付けられる。

ステルスばかりの敵部隊との戦闘は、シャーウッドにとっても初めての経験だった。まるで昔の戦闘機乗りたちのように、目視で敵を追わなければならない困難さ。今と昔ではもちろん戦闘時の速度も機動性能も異なるのだろうが、この環境下で数十機、数百機を撃墜したのだ。だが、それは双方が同じ条件下での話だ。敵をレーダー上で捕捉出来ない自分たちに対し、敵は確実にこちらを捉えている。それに対して、こちらは自分の前方に位置する敵に対して追撃をすることは可能でも、全方位から襲い掛かる敵機を確実に捉えることが出来ないのだ。何度か敵機を攻撃ポジションに捉えながら、コクピット内に鳴り響く警報音で何度仕切り直しをする羽目になったことか。だが、ようやく敵の1機を完全に捕捉することにシャーウッドは成功していた。目前を舞うのは、通常の戦闘機ではあり得ない、平べったい構造を持った機体。レーダーをよく見れば微かにその機影が映し出されているのが分かるが、実戦で取り囲まれた場合にじっくりと見ている余裕などあるはずも無い。数度にわたる旋回の末、ミサイルシーカーが敵機を完全に捕捉する。逃がすものか――シャーウッドはすかさず発射トリガーを引いた。軽い振動を機体に伝えつつ、白煙を吹き出しながらミサイルが疾走する。敵機、急ロール、捻りこみながらパワーダイブを試みる。が、それよりも早く至近距離に近づいたミサイルが炸裂し、爆風と衝撃波と破片を撒き散らした。直撃こそ免れたものの、戦闘能力を奪われた敵機は機体を水平に戻すと、煙を吐き出しながら戦線離脱を図る。その真下を潜り抜けつつ、次の目標を探そうとした彼の判断は、本来なら正しいと言えよう。上空からの攻撃をいわば敵機を楯にすることで回避しようとしたのだから。

「いい腕だ。同志として欲しいところだが、敵対する以上はここで始末させてもらおう。自分の甘さを呪って死ね、ヴァレーの若き猟犬!!」

その声が突如として聞こえてきたのと、煙を吐き出しながら離脱していようとした敵機が炎に包まれるのは同時だった。何だ!?状況を理解するよりも早く、今まで経験したことのないような衝撃が愛機に襲い掛かった。前後左右に激しく揺さぶられ、ハーネスが肩に食い込む。衝撃でコンソールに激しく叩きつけられ、ヘルメットのバイザーが砕け散った。右の視界が、額から流れ出る血で真っ赤に染まり、パイロットスーツに黒い染みを作っていく。頭上で一際大きな光が膨れ上がり、炎と黒煙が虚空に巨大な火球を出現させる。飛び散った残骸がキャノピーを叩いて後方へと流れ去る。運が悪ければ自分も辿るはずだった状況に、冷や汗がどっと吹き出す。血を拭っている暇もなく、シャーウッドは操縦桿を手繰った。まだ動く、まだ飛べる。キャノピーにヒビ一つ入っていないのも望外の幸運だっただろう。もしキャノピーが割れていたら、目を開けているのも困難になるはずだった。だが、シャーウッドにその幸運を堪能している時間は無い。味方を撃ち抜いてまでシャーウッドを攻撃してきたような敵が、この程度で見逃してくれるはずもなかったからだ。

「PJよりディンゴ1、シャーウッド、返事をしろ!!」

「……大丈夫、まだ飛べる。ジェームズ、敵は?僕を狙った敵は何処に!?」

ディスプレイに表示される損傷状況を、まともに見える左眼で追う。いきなり燃料に引火するようなことはなかったが、損害は決して小さくない。戦闘機動のようなことをしでかせば、空中分解する危険もあった。くそ、何とかしなければ――無理をさせない範囲で、シャーウッドは機体を左旋回させた。とにかく直線で飛ばないことだ。少しでも敵の狙いが逸らせれば……その思いを嘲笑うかのように、再び機関砲弾の雨が降り注ぐ。コクピット目掛けて撃ち込まれた攻撃が機首を掠め、鈍い振動が機体をゆるがせる。直後、轟音を残して敵機が通過していく。何とかその姿を追うが、無傷の最新鋭機を追いきれるはずも無い。シャーウッドに出来るのは、再び上昇していくYF-23Aの姿を虚しく見送るだけだった。ここが僕の最期の空になるのか。僕はこんなところで死ぬのか――不思議と恐怖は余り感じなかった。だが、コクピットに貼ってある2枚の写真に辿り着いた視線が、そこで止まる。エクスキャリバー撃破後に、基地の面々で撮影した集合写真。そして、麦藁帽子を被り、夕陽をバックにして、にっこりと笑っているジェーンの写真。そうだ、僕はこんなところで諦めるわけにはいかないんだ。君の所に戻り、戦いが終わったならまた一緒に旅行に行くんだろう、ウィリス・シャーウッド――自分自身にそう言い聞かせ、萎えかけた心を引っ叩く。そう、マッドブル隊に生きることを諦めるなんて文言は存在しない。最後まであがき続けるのが信条だ。ガタの出始めた機体を何とか操り、攻撃から逃れるべく飛ぶ。だが、速度は上げられない。無理な機動も出来ない。敵から見れば格好の目標になっていることには変わりない。

「覚悟は決まったようだな。……今、楽にしてやろう」

何度聞いても不快な声だ。こんな奴にやられるのは、一生の恥。せめて死が訪れるその時まで、お前の顔を睨み続けてやる――そう呟き、シャーウッドは頭上から接近する敵の姿を鋭く睨み付けた。そんな彼の後方から、ガイアのF/A-18Cが猛烈な勢いで接近しつつあることに彼は気付いていなかった。

間に合うか!?スロットルレバーを奥へと押し込み、なけなしの燃料を燃やし尽くしてガイアは愛機を加速させた。煙を吐き出しながら、それでも回避機動を続けるシャーウッドを上空から狙おうとする毒蜘蛛。やらせるわけにはいかない。己の破壊衝動を理想だの大義だのと飾り立てて、他人の血を流させることを肯定するような輩に、自分自身の、そして基地の傭兵たちの希望を奪わせるわけにはいかない。あの朴念仁に本気で惚れている可愛い子ちゃんを泣かせないためにも、これまでのコーチ料に利子をたっぷりと付けて返済させるためにも、ジェーン嬢ちゃんに男のイロハを教えるためにも――何だ、いっぱい要件があるじゃねぇか。だが、何といっても、俺の大事な穴兄弟だからな――。愛機のエンジンが甲高い咆哮を挙げ、ガイアの心中を汲み取ったかのように応える。猛烈な加速を得た黒いF/A-18Cは、上空から降下するYF-23Aと攻撃から逃げようとするJAS-39Cの間に強引に割り込むべく、大空を一気に疾走したのだった。ガイアはHUDを睨み付け、兵装モードをガンモードに切り替えた。すれ違いざまに、一発ぶち込んでやる――残り少なくなった機関砲弾が敵に致命傷を与えられるかどうかは分からない。だが、例えこの身を敵の攻撃に晒したとしても、シャーウッドは守り抜く。その衝動だけが、ガイアを突き動かしていた。

「お前の相手は、この俺だ、戦争キチガイが!!まだこいつからは、貰うもんももらっちゃいねぇんだ。きっちりと返済させるまで、死なせるわけにはいかねぇんだよ、このクソッたれ!!うおおおおおおおっ!!」

「お前の相手は、この俺だ、戦争キチガイが!!まだこいつからは、貰うもんももらっちゃいねぇんだ。きっちりと返済させるまで、死なせるわけにはいかねぇんだよ、このクソッたれ!!うおおおおおおおっ!!」「何!?狂犬か!!」

「ガイア、止めろーっ!!」

機体に激しい振動が襲い掛かり、連続する小爆発の音がコクピットの中にも飛び込んでくる。狭いコクピットの中を弾け飛んだ部品が跳ね回り、ガイアの身体は何度も狭いコクピットの中に叩き付けられた。ハーネスが身体に食い込み、一瞬視界をよぎった何かをかわそうと、目を閉じる。命中箇所を確認しようと後ろを振り向こうとして、腹部に走った激痛にガイアはうめき声をあげた。こめかみにまで響くような、激しい痛み。ゆっくりと視線を下ろしたガイアは、赤い血の色以外何も見えない視界に初めて気が付く。仕方なく、スロットルレバーに乗せていた手を下ろして腹に這わせると、本来あり得ないところで指が身体の中に入り込む。ぬるりとした血と脂の感触に、ガイアは苦笑を浮かべた。どうやら機体を貫通した一弾が、彼の腹を深々と切り裂いたらしい。ごぶっ、と口から血の泡が弾け、マスクの中に滴り落ちていく。身体に感じる重力を頼りに、ガイアは機体を水平へと戻していった。確認は出来ないが、機体の挙動もあやしい。傷の具合から考えて、出血はそうとうひどいと見てよかった。

「ガルム1よりマッドブル1、聞こえているなら応答しろ!ガイア、大丈夫か!?」

「隊長、返事をしてください、隊長!」

シャーウッドの泣きそうな声が聞こえてきたことに、ガイアは安堵した。ふう、と一息つくように息を吐き出す。こっちの攻撃が命中したのか、しなかったのは分からないが、改めて攻撃してこないのは戦意を削がれたということだろう。さて、基地までもつか、とガイアは自問自答して苦笑いを浮かべた。考える間でもなかった。目をやられ、腹に穴を開けた人間がそこまで耐えられるはずも無い。だが逆に、だからこそ出来ることがある。何気なく、実は動かしづらくなってきた腕を上げて、回線を開く。

「聞こえているよ。そんな泣きそうな声出すんじゃねぇ。余計に傷が痛むじゃねぇか」

「おい、傷ってお前……」

「それより!……イマハマの旦那よ、あのままXB-0を放っておけばどこかの街に落ちるのは間違いないんだな?」

「……そうです。ディンズマルクまでは持たないでしょうが、途上にある都市がいくつか確実に消滅するでしょうね」

「もし制御不能にしてやったとしたら?」

「半分賭けですが、この近くに落とせるでしょう。自然界には甚大な被害が出ますが、少なくとも人間の被害は出さずに済むかもしれません。ですが、有効な攻撃を与えられるような攻撃オプションを我々はもう持ち合わせていませんが……」

「そうか、それを聞いて安心したぜ」

死に損ないが最後に一花咲かせる舞台が残っていたことに、ガイアは心から感謝した。愛機のエンジン音に、別の咆哮が混ざる。何度もこの戦場で耳にしていた、心強い戦友のものだと彼は気が付く。やはり、死出の旅の船頭はおまえしかいないか――頼まれる方はたまったもんじゃないだろうが。心の底から悲しむであろう、かつての弟子、今日の戦友に顔を向けて、ガイアは回線を開いた。

「サイファー、一つ頼まれてくれ。俺の腹黒い中身が全部出尽くす前に、俺をXB-0に連れて行け。あのデカブツを道連れにしてやる」

氷塊が胃袋の中を転がり落ちていくような感触。ガイアの攻撃によって被弾した機体がどうやら隊長機だったらしく、煙を吐きながら離脱していく敵機に続いて他の連中も戦線離脱していった。弾丸も尽き果てた俺たちに連中を追撃する術は無く、後に残されたのは傷だらけの役立たずの戦闘機たちと、既に全部のエンジンを潰されて墜落以外の道を持たないデカブツのみとなる。だが、こちらの被害も深刻だ。XB-0攻撃本隊の連中は5機を残して撃墜され、シャーウッド・ガイアが被弾。XB-0の撃破に成功とは言えるだろうが、あの状況下ヴァレーを離陸してきた腕利きの傭兵たちを失ったことは大きな痛手だった。そんな時だった。ガイアの言葉が聞こえてきたのは。

「何だって。ガイア、まさかお前……」

「何度も言わせるなよ。この俺様の毒々しいほどに腹黒い腸がぱっくり開いちまっているんだよ。おまけに目も見えねぇ。いや、我ながら見事にやられたもんさ。こりゃあシャーウッドの馬鹿たれから相当ツケを払ってもらわないとなぁ、帳尻が合わないぜ」

シャーウッドとPJが息を飲み、絶句する。相変わらず耳には優しくない大声だが、瀕死の重傷を負っている証拠に、呼吸がひどく荒い。そして、言葉が少しだけ途切れ途切れになっている。ヴァレーには、間に合わないのか――ため息を吐き出し、俺は目を閉じた。馬鹿野郎、と心の中で呟く。本当ならのたうちまわってもおかしくない激痛の中で、シャーウッドたちに気を遣わせまいと平静を装うガイアの姿を思い浮かべると、涙腺が次第に緩んでくる。まだ傭兵になり立ての頃、父親の戦友だった男から紹介された、何事につけても豪快で大げさで乱暴で……それでいて実は面倒見の良い凄腕の傭兵。何度も同じ戦場を渡り歩き、互いに助け合ってきた良き戦友。ラフィーナと結ばれたのも、結局は奴に二人とも背中を蹴っ飛ばされたようなものだ。そんな恩人とも言えるガイアが、今その人格同様に波乱万丈であっただろう人生を終結させようとしている。これまでも戦友の死に目には何度も立ち会ってきたし、先の戦争でも基地の仲間たちを失った。だが、終わったはずの戦争で死ななかった連中が、どうして死んでいかなくてはならないのか。どうして、戦いが続くのか。どうして、人は戦う理由を求めるのか。身体の底から湧いてくる熱を無理矢理押さえ付けて、俺は搾り出すように声を発した。

「……何か、言い残す事があれば、聞いておく」

「……何か、言い残す事があれば、聞いておく」「死に臨んで遺言を託せる奴がいることは幸せだ、と誰かが言ってたがこれじゃあ筒抜けだな。おい、イーグルアイ、ちょうどいいから録音しといてくれ。何度でも俺様のありがたい遺言がリピート出来るようにな」

「こちらイーグルアイ……了解した」

「すまねぇ。さて、と。おい、聞いているかシャーウッド!!戦場にはああいうタチの悪い手合いもいる。良く覚えておけよ。ま、一度経験しときゃあ、次は失敗しないだろうがよ。ちいとばかし早いが、お前も充分一端だ。おい、聞いているか、兄弟?」

「……聞いてます」

一緒に鼻をすするような音が聞こえてくる。おいおい、よしてくれ、こっちまで伝染するだろうが。バイザーを上げた俺は、グローブで乱暴に目を拭った。

「ならいい。イテテテ、こめかみにまで響くぜ。さて、と。俺っちの隊長としての最後の命令だ。拒否は許さん。ウィリス・シャーウッド中尉、本日只今を以って、"マッドブル1"――マッドブル隊1番機への就任を命じる。復唱しろ、シャーウッド!!」

答えは戻ってこない。代わりに、嗚咽する声を必死に耐えようとする音だけが聞こえてくる。

「何だよ、涙もろいやつだなぁ、お前も。これからお前はお前だけじゃなく、ジェーン嬢ちゃんを、そしてそのうち生まれてくるガキンチョを支えていくんだぞ。そんな男がその体たらくでどうする!?……なぁ、楽にさせてくれよ、おい」

「……了解……しました。ウィリス・シャーウッド、マッドブル1……マッドブル隊1番機を拝命しました!!」

「ガイア隊長、そんな嘘でしょ。ねぇサイファー、嘘だって言って下さいよ。こんなの嫌ですよ。何で皆こんなことになっちまったんだ……」

PJの言葉は、この場に居合わせた者たち共通の思いだったろう。戦争のせいだ――そんなことは分かっている。だから戦争なんてものはやるべきではないのに。家に戻れば家族たちを抱きしめるであろう両腕に重い小銃を抱え、同じように家族が待つ敵兵に命中すれば無惨な傷を残し、命すら奪う弾丸を撃ち込む。致命傷を負って、恋人の、家族の名前を呼んで散華する無数の命。そんな異常が日常となる戦場を俺たち傭兵は渡り歩く。戦争の犬?確かにその通りだ。だが、死に行く仲間を目の当たりにして、何も思わないようにはなりたくない。

「良し。後は任せるぜ、マッドブル1。今日からはお前のコードだ、大事にしてくれよ。他にも言いたいことは山ほどあるが、ま、いいや。あの狂犬も最後は善いことをして逝った――ヴァレーの連中にはそう伝えてくれ。よし、サイファー、道案内を頼む。最後の大一番だ。確実なルートを選んでくれよ?」

「……分かった。ちゃんとついてこいよ」

「誰に言ってるんだ、誰に」

エンジンを全て破壊されたXB-0は、右に傾いたままゆっくりと旋回するように惰性で飛行を続けている。メインエンジン以外の制御用の小型ブースターをフル稼働させて、何とか姿勢を制御しているのだ。管制室の中では涙ぐましい努力が続けられているのだろう。だが、見逃すわけにはいかない。攻撃能力を失っているのはXB-0も同じ。速度もだいぶ落ちてきている巨鳥の姿を左に眺めつつ、大きく左へ緩旋回。多少ふらつきながらも、しっかりと付いて来る。目が見えないことを考えれば、半ば神がかり的な――いや、ガイアのことだから悪魔の為せる技と言っても過言ではなかろう。バンクさせた翼をゆっくりと戻すように指示し、水平へ戻す。俺たちの目前に、相変わらず右へ傾いだままのXB-0が迫ってくる。目標地点は、のっぺりとした機首の上の方に付いているコントロールルーム。そこを潰せば、現在行われている姿勢制御は停止し、本当の意味でXB-0は制御不能となる。既に視力を奪われているガイアを直撃させる道案内は、よりにもよって俺の仕事だ。今まで経験してきた無数の任務の中で、最悪のミッションと言って良いだろう。他に選択肢は与えられず、長い付き合いの戦友自身を武器としなければならないとは――折角拭き取ったばかりの雫がまた充満してきて、俺はもう一度グローブで顔を拭った。

「――正面に来たぞ。機首、ちょい上げ。右方向に旋回しているが、旋回半径は大きい。グッドポジションだ、ガイア」

返事の代わりに、激しく咳き込む声が聞こえてくる。聞いているだけでも、胸が、心が締め付けられる。大量出血の激痛と、確実に失われていく感覚と力を振り絞って、ガイアは飛び続けているのだ。表面上は平静を装っているにしても、もう限界は近い。楽にしてやることが、仲間を殺すことと同義だなんて、そんな馬鹿な話がどこにある。

「ありがとよ、いい気分だぜ。血の気の多い俺には、ちょうどいい。すっきりして頭も冴えまくっている。今なら若いねーちゃん10人くらい、平気で相手に出来そうだ」

「ガイア……馬鹿野郎。最後の最後まで、そんな冗談かましやがって……」

「おいおい……そうだな、もう一人涙もろい奴がいたのを忘れていたぜ。サイファー、戦友、ありがとうよ。なあ、何があっても、お前は飛び続けてくれよ。戦友としての最後のお願いだ。お前の後姿を見て、励まされる奴らが大勢いる。道を開くこと――それが、お前にしか出来ない役割だ。じゃあな、そろそろ逝くぜ。ラフィーナ嬢ちゃんにも、よろしく、な」

「おいおい……そうだな、もう一人涙もろい奴がいたのを忘れていたぜ。サイファー、戦友、ありがとうよ。なあ、何があっても、お前は飛び続けてくれよ。戦友としての最後のお願いだ。お前の後姿を見て、励まされる奴らが大勢いる。道を開くこと――それが、お前にしか出来ない役割だ。じゃあな、そろそろ逝くぜ。ラフィーナ嬢ちゃんにも、よろしく、な」「……グッドラック、戦友……!」

咳き込みながらも、いつもと変わらないガイアの大声。キャノピーの向こう側で、血に染まった腕をガッツポーズに上げて、ガイアが笑っている。そして視線を正面に向けたガイアは振り返ることなく、最後の最後まで旅を共にすることになる愛機F/A-18Cを加速させた。黒い煙を吹き出しながら、最後の燃料を推力に代えて、目標目掛けて疾走する黒き狂犬。その後ろに、ぴたりと付いていく。本当は見えているんじゃないか、というくらいに機体を操りながら、ガイアは容赦なく機体を加速させる。Gが身体に圧し掛かり、出血を加速させることになるというのに、そんなことはお構いなし。

「さあ、デカブツめ。俺様の強烈に固いもんをぶち込んでやるから、めでたく昇天しやがれ!!がーっはっはっはっはっは!!」

XB-0の真正面に吸い込まれるようにガイアのF/A-18Cが見えなくなり、そして真っ赤な火球が膨れ上がった。充分な加速を得て管制室に突き刺さったガイアが、炎の中に消えた証。

「ガイア隊長ーーっ!!」

「国境無き世界……俺は絶対にお前たちを許さない。必ず、倒す!死んでいった仲間たちのためにも……!!」

ゆっくりと右旋回を続けていたXB-0の機体中央から、炎が吹き上げる。続けて爆炎の赤い光と黒い煙が機体を激しく振動させて、ぐらり、と機体が傾いていく。ガイアの執念が、XB-0の針路を捻じ曲げたかのように。全身から炎と黒煙を吐き出した巨鳥は、その重量が生み出す加速を得て、次第に速度を上げながらバルトライヒから続く山々へと迫っていく。傾いた右翼が山肌を削り、土煙が盛大に舞い上がる。そのまま山を削り、山の合間に姿を消したXB-0。直後、空を漂白するような光と、大気を振るわせる轟音を発し、大爆発の火球が膨れ上がった。辺りの木々を吹き飛ばし、炎と熱で周囲の物体を焼き尽くし、ルーメンとヴァレーを焼き払った巨鳥は自らも炎の中に没していく。上空の雲を吹き飛ばすように黒い煙が吹き上がり、紅蓮の炎が山々を焼き始める。壮絶なまでの火葬。だが、あの位置なら人の生活が営まれる街や村は存在しない。ガイアは、賭けに勝ったのだ。XB-0をここで食い止める、という最期の賭けに。視界が思い切りぼやけていく。でも、いいだろう、こんな時ぐらい?ヘルメットの下で、俺は涙腺を全開に解放した。こんな風に涙を流すのなど、一体何年ぶりだろう。誰もが押し黙り、嗚咽を堪える音だけが聞こえてくる中、不意にコール音が鳴り響く。

「何だ、こんな時に。……解読します」

涙声でPJが呟く。

「……ヨウ、イキテルカ、アイボウ?ケッチャクハ、ガイアノサイゴニメンジテ、ツギノキカイニシヨウ……これって!?」

やはり、生きていたか、相棒。それも、今度は敵として。どうやら、俺たちは本気で決着を――白黒を付けなければならない関係だったらしい。せめて、ガイアの最期を悲しんでいて欲しいものだ――この空の向こう、どこかにいるはずの相棒に向けて、俺はそう呟いた。

ヴァレー基地の歩くトラブルメーカー、傭兵たちだけでなく、新兵たちの教官としても慕われていた心優しい強面の傭兵。そして、俺の生涯の戦友、恩人。奴はもう、二度と俺たちの元に帰らない。