指定された場所は、何とユージア大陸の紛争地。軍事大国エルジアの侵略をISAFが退けたばかりだというのに、戦勝国同士が今度は国境線を巡って銃を突き付けあっていた。近々、新たに編成し直された連合軍による和平調停が行われる予定になっているが、今はまだ散発的な戦闘が繰り返され、こうしている今も時々爆発と発砲の音が聞こえてくる。それはまだここが戦場であることを示す物騒な証拠だ。本当に現れるのかも確証も無くここまで来てしまった私はやはり大馬鹿の部類に入るのかもしれないが、今日まで続けてきた取材の仕上げとして、彼に会わないわけにはいかなかったのだ。「話が聞きたければ、そっちが来い」――ようやくコンタクトを取ることに成功した私に、彼はそう言ったのだ。だから、私はこんなところにいる。紛争地真っ只中の、壁が少し崩れ落ちた建物の中で、待ち人がやってくるのを待ち続けている。

「――まさか、本当に来るとは思わなかったな」

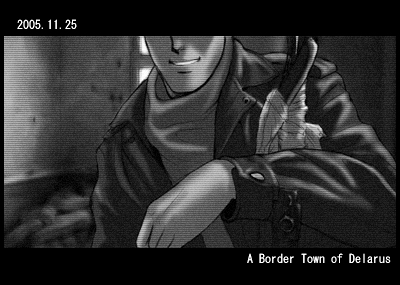

どれだけの間、そうしていただろう。天井から落ちてきたのであろう瓦礫の上に腰掛けて、どうやら居眠りをしていたらしい私の背後からかけられた声に、私は跳ね起きた。振り返ると、苦笑を浮かべた一人の兵士が、肩に自動小銃を担いで壁に寄りかかっていた。

「俺は認識を改めなければならないみたいだ。ブンヤにこんなに神経が太い奴がいるとは……正直驚いたよ。ようこそ、戦場へ。――フォルクだ。ラリー・フォルク」

「トンプソンです。ブレット・トンプソン」

差し出された右手は埃とオイルに塗れていたが、こちらも手を差し出す。がっしりと握られた手は、非常に硬くごつごつしている。それがこの戦場で戦い続けたためなのか、それとも彼の兵士としての長い生活の賜物なのか、それは私には分からなかった。部屋の中に転がっていたパイプ椅子に腰掛けた彼に対し、こちらは手ごろな大きさの瓦礫の上に腰を下ろす。ちょっと一服させてくれ、と言って、彼は胸元のポケットから取り出した煙草に火をつけた。そしてうまそうに紫煙を吐き出す。彼の昔の通り名は、「片羽の妖精」。私が追う一人のエースパイロットの相棒だった男。10年前、世界を巻き込んだ戦争があった。その戦いにおいて、兵士たちの畏怖と経緯の狭間に生きた一人の兵士がいる。私が追っているのは、その行方の知れないエースパイロットだ。

「さて……時間があると言えばあるし、無いと言えば無いのが戦場だ。折角来てくれたんだ。答えられる限りの質問には答えることにするさ。――で、聞きたいのは、やっぱりアイツのことなんだよな?」

「そうです。彼の存在を知ってからこの数ヶ月間、ベルカ戦争に関った国々を回り、色々な資料、色々な話を集めてきました。彼と実際に戦ったかつてのエースたちからも、話を聞くことが出来ました」

「まさか、監獄の中に入っている奴にも会いに行ったのか?」

「ええ。……まぁ、肝心のところは話してもらえませんでしたが……」

「ふふ。筋金入り、というわけだ。気に入ったよ、アンタ。ところで、一つ聞きたい。俺たちから聞いた話を、アンタは何のために使うのか、それを聞かせて欲しい。オーシアのナショナリズムの高揚のためか?それとも、あいつをベルカ戦争の大量虐殺者として告発するのか?お涙頂戴の特集番組にでもするのか?」

その答えはもう決まっている。いやむしろ、調査を進める中で、この事実が超大国オーシアが引き起こした犯罪を暴くことに繋がるインパクトがあることに私は気が付いていた。本当に報道出来るのか、という問題もある。だが、デスクは乗り気だ。好きなようにやってみろ、という言葉に支えられて、私はここまで走ってきた。今更止まることなど出来はしない。真実を知ってしまったのだから――。

その答えはもう決まっている。いやむしろ、調査を進める中で、この事実が超大国オーシアが引き起こした犯罪を暴くことに繋がるインパクトがあることに私は気が付いていた。本当に報道出来るのか、という問題もある。だが、デスクは乗り気だ。好きなようにやってみろ、という言葉に支えられて、私はここまで走ってきた。今更止まることなど出来はしない。真実を知ってしまったのだから――。「私は、真実を知りたいのです。歴史の闇に葬られた、あの戦争の真実の姿を。我々が知らない、戦争の姿を。――これが事実ならば、オーシアは決して許されることの無い裏切りを世界に対して行ったことになります。だから、それを暴きたいのです。「円卓の鬼神」という、一人のエースパイロットの翼跡を追うことによって」

私は「片羽の妖精」の視線を、顔を上げて受け止めた。こちらの中身を見透かしてくるような鋭い視線。指を顎に当て、少し考え込むようにしていた彼が、何度か頷き、そして笑った。

「いいだろう。――あいつのことを忘れたことなど1日も無いさ。話せば長い。そう、遠い昔になってしまったことだ。ウスティオ共和国、ヴァレー空軍基地。俺たちはそこで初めて出会った。4月だというのに、あれは粉雪の舞い散る寒い日だった――」

遠くを見上げながら語り始めたラリー・フォルク。私はその一言一言を決して漏らさないよう、ビデオカメラとICレコーダーのスイッチを入れた。これは、語られることの無かった歴史の貴重な証言なのだから。

ベルカ公国による無条件降伏受入によって終結した「ベルカ戦争」から10年の月日が過ぎ去った。歴史学者や軍事研究家たちが待ち望んでいた封印資料が公開されるということで、研究者たちだけでなく、我々マスコミも言わば番組や記事のネタとして取り扱うべく、その日を待ち続けていたのである。あの戦争が行われていた当時、まだ私は学生だった。どうして戦争が始まったのか、当時は詳しく知らなかったが、そんな学生の記憶にもあの核爆発の映像ははっきりと刻み込まれている。空に吹き上がる毒々しい色彩のきのこ雲。辺り一帯が炎に包まれたベルカの光景。そして、戦後公開された、大地に穿たれているクレーターの姿。凄惨な戦いが行われたことが、一目でわかる光景だった。それから10年を経て、色々と分からず終いになっている事実の数々が暴露されるのかと思いきや、公開された資料を見て多くの人々が落胆したに違いない。それは、結局歴史の教科書に載っていることの焼き直し程度のものでしかなかったのだ。――だが、何度も繰り返し公開文書を見ているうちに、私は奇妙な単語が何度も登場してくることに気が付いた。公文書の中で、「鬼神」などという言葉をどうして何度も使う必要がある?改めて細かく中身を穿り返し始めた私は、「鬼神」の意味するものが連合軍に属していた一人の傭兵であることを確信した。現時点では、その名前も不明。消息も不明。ただ、ウスティオ空軍傭兵部隊に所属していたことだけは明記されていた。私は「鬼神」に猛烈に惹かれた。彼の名前が登場するのは、ベルカ戦争における連合軍が大勝したとされる戦場ばかりだったのだ。まさに、「英雄」と称えられてもおかしくない一人のパイロットの名前が、何も残されていないことがあろうか?――何か裏がある。確証は勿論あるはずも無い。だが、納得のいかないことはとことん調べるべきだ――昔からそうしてきたように。しばらくの間続いていた無味乾燥なデスクワークを蹴飛ばして、資料室にこもって当時の資料を漁っているうちに、2005年の夏は本格的なシーズンを迎えようとしていた。いわゆる「表」の資料では飽き足らず、「裏」の資料にまで手を広げていた矢先のことだった。「強面」デスクと知られるドレッドノート部長に呼び出しを喰らったのは。

部長になってからも身軽なフットワークで現場に走っていってしまうこともあるドレッドノート部長が、かつてはリポーターとして各地に飛んでいたことは私も知っていた。本来なら、出世コースの一つであるはずの階段を蹴飛ばして、彼は現場に在ることを望んでいたのである。ニュース・特集部門に配属された奴は、まず最初に彼の手厳しい洗礼を浴びせられることとなる。私がデスクに足を運んだときも、この部長は若手リポーターのポカを手厳しく追及している最中だった。べそをかきながら退室していく若者を苦笑しながら見送るが、次にそうなるのは自分かもしれない。顔と心を引き締めて、私は自分の番が回って来るのを待った。

「――デスクワーク畑にいたはずのお前が、何やってるんだ、トンプソン?聞いたところじゃ、給料まではたいて色々やっているそうじゃないか。それも、うちの資料室だけじゃ飽き足らず、大学や軍の資料館まで手を出しているそうだな。……何を始めやがった?事と次第によっては、とても忙しい報道部に強制配置してしまうぞ」

「私が追っているのは、部長、10年前の真実です」

じろり、と私を睨んだドレッドノートが、無言で顎をしゃくる。先を話せ、ということだろう。

「部長もご覧になったでしょう、ベルカ戦争の公開文書を。結局何も明らかにしていない、価値のほとんど無いあの文書ですが、一つだけ収穫がありました」

「ほぅ。あれなら俺もじっくり読んだが、拍子抜けしちまってなぁ。お前が言うようなスクープは無いと見たんだが?」

「――「鬼神」です。これを見てください」

私は自分のバインダーから紙の束を取り出した。それは、「鬼神」の名前が登場している部分のコピー。そして、軍の資料館で入手した、当時のベルカ空軍の通信を傍受した記録の数々だ。中でも1995年5月28日の記録は突出している。それも、双方の記録に登場するのだ。「鬼神」の名が。

「1995年4月2日の記録から突然登場するこの「鬼神」のコードは、戦争の終結まで、何度も繰り返し出てきています。それも、公文書の中にですよ。さらに、ベルカ空軍の通信記録の中にも全く同じ日にち、全く同じ戦域において「鬼神」が登場している。それほどまで記録に残されるような英雄であったなら、現在のこの世の中に、彼の名前がもっと知られているのではないでしょうか?ところが現実はそうではない。……引っかかるんですよ。この文書を作った連中は、何かを隠したがっているんじゃないのか。実は我々が知らない「何か」が起きたんじゃないのか――と」

ドレッドノートは私の差し出した紙の束をめくり挙げながら目を通していく。そう、当時の記録を調べれば調べるほど、自分たちの知っている歴史に疑問が湧いてくるのだ。連合軍を主導したオーシアによって勝利を勝ち得た各国。連合軍によって、牙を抜かれたベルカ。――だがそれは、本当なのだろうか?この公開文書を作成した者たちは、意図的に「鬼神」の姿を隠そうとしている。だが、完全に無視することが出来ないので、敢えてこんな不自然な書き方をしたのではないか――?

「――で、どうしたいんだ?」

「特別番組を計画させてください。正直なところ、資料室にこもっているだけではもうこれ以上の取材は出来ないと思うのです。――実は、とあるルートから、「鬼神」と実際に戦場で出会っている当時のエースたちの所在を知ることが出来ました。彼らの口から直接、「鬼神」の姿を追ってみたいのです」

「……これだけのデータを頼りに、か?確かにトンプソン、こいつは確かにスクープ級の発見だ。だが、事が事だ。一つ間違えると政府を敵に回すくらいのインパクトがある。特番もいいが、それをやるためには上層部をしっかりと説得するに足る材料が必要だぞ。それを揃える自信はあるのか?覚悟は決まっているのか?」

トンプソンは、最近では「オーシア」覇権主義派と呼ばれる政治家や軍人たちと交流の深い、ディビット・サイモン専務の神経質そうな顔を思い浮かべた。きっと彼が、この取材を終えた後の最後の難敵になることは間違いなかった。自然と表情が硬くなった私を見て、ドレッドノート部長がにやり、と強面を崩した。

「トンプソン。業務命令だ。辞表をしたためて、俺に提出しろ。そのうえで、全部一人で調べ尽くして来い。経費は全部俺に回せ。――それからな、旅に出る前にこいつを見てから行くといい。お前の旅の景気付けにはちょうど良いだろう」

机の中をかき回していた彼は、やや古びたビデオテープを私に差し出した。

「餞別だ。これを見ちまったら、お前はもう止まれない。――覚悟を見せてみろ。そして戻ってきたらイの一番で、俺に見せるんだ。俺たちを唸らせられたら、全面的にパックアップしてやる。サイモンの分からず屋にはでかい貸しがあるからな。利子を付けて払ってもらうにはちょうど良い頃合だ」

立ち上がったドレッドノートは、私の背中を何度か力強く叩いた。この人にはこんな表情もあったのか――と驚くような、笑顔を見せながら。覚悟を見せろ、か。不思議と、心の底から熱と力が湧いてくる。同行するクルーも無い。全てを自分自身でやらなければならない。だが反面、気楽さもある。余計な気を使わずに取材を出来る環境。これはジャーナリスト冥利に尽きるというものではないか。

「ありがとうこざいます!!」

取材部屋の同僚たちがぎょっとした顔でこちらを見るくらいの大声で、私は部長に頭を下げた。健闘を祈る、とばかりに親指を突きたてて笑う彼の姿に、私はとても勇気付けられたのだった。

絶対に必要になるであろう道具にお金、着替えに上着に歯ブラシに……そうはいってもどでかいスーツケースなど持っていくわけにはいかないので、取材道具と身の回りのものとのバランスを考えながら荷物を詰め終わったのはもう夜中のことだった。これから取材をすることになる幾人かには連絡を取ることに成功し、資料室での調査も粗方済んだ。後は行動するだけだ。しばらく留守にすることになる家の整理も終わった。時々大家に空気を入れ替えてもらえばいい。もともと腐るような食べ物など置いていないし……視線を部屋の中に巡らせて、私は不意に「餞別」を思い出した。会社に背負っていっていたザックをひっくり返し、中からビデオテープを取り出す。ラベルも何も貼られていないVHSテープ。一体これに何が映っているのだろうか?ドレッドノート部長のリポーター時代の思い出だったら洒落にならないな――そんな気分で一度はコンセントを外したビデオデッキを動かして、テープを挿入する。ノイズ画面が何秒間が続き、そして画面が切り替わった。クリスマスの装いの街の風景が、そこに広がっていた。通りの向こう側には大きなクリスマスツリーの姿があり、その周りを走る子供たちの姿が映っている。さらには、今よりもずっと若く見えるドレッドノートの姿がそこにあった。何だ、これ?右下に映し出されている年月は「1995.12」となっている。これ、ベルカ戦争終結後の12月のテープか。だが、何でこんなものが餞別になるのだろう?椅子に腰をおろし、ペットボトルの蓋を開いた私は、その直後に映し出された光景に釘付けとなった。

赤い。全てが真っ赤に染められた光景。先程まで映し出されていた平和な街並みが崩れ、炎に包まれている。当時のクルーたちの怒声と悲鳴が聞こえる。真っ赤な炎が街中を覆い尽くす。私は自分の記憶の情報を懸命に引き出そうと努力した。だが、1995年12月に、こんな事件があったという記録は少なくとも今のところ目にしていなかった。炎を振り払いながら、ドレッドノートが少女を抱きかかえて走ってくる。あれを見ろ、と叫んだ彼の声に合わせて、不意に視点が変わった。燃え上がる街の上空を、黒い巨大な「何か」が悠然と通り過ぎていく。その腹から放たれる爆弾とミサイル。そして戦闘機たちの姿。――ルーメン?1995年12月に起こった事件として、ベルカ残党によって構成されたテロリストたちの手により、ルーメンにおいて大規模な放火事件が起こったと記録がある。確かに、街中が覆われるほどの大火だ。だがその原因は、あの空を覆い尽くした巨大な機体と、戦闘機たち。こんな事件は報道されていない。少なくとも、テレビや新聞の類にこんな映像が報じられた記憶は無い。"これを見ちまったら、お前はもう止まれない"――ドレッドノート部長の言葉が、心に染みる。彼もまた、葬られた真実の一端を知る者の一人だったのだ。私は心強いエールを貰った気分になった。まだ、あの戦争の真実は何も語られていない。そう確信するに充分だったのだから。

翌日、私は住み慣れた家を後にし、長い取材旅行の旅に出た。隠された歴史の真実を知ることが出来るかどうかは分からない。だが、あの戦争はまだ全てを語り終えていない。それを暴いてやる。そのためにも、私は「鬼神」をもっと知らなければならない。彼と剣を交えたエースパイロットたちの口から語られるであろう、「鬼神」の姿が楽しみだった。まずは国内からスタートだ。手書きで作った旅程を確認し、私は荷物の詰まった鞄を背負った。記者生活で、これほど充実した気分になったのは初めてのことだった。

これが、私の旅、そして私の戦いの始まりだった。