ついに、この日がやってきた。そして、ついに私はここまで来てしまった。空路をはるばる乗り継いでサンサルバシオンに到着した私は、そこからさらに陸路を経てデラルーシ国内へと入ったのである。そこに広がっていたのは、無惨にも破壊された街の姿。取材の過程で立ち寄ったホフヌングも同様であったが、決定的に違うのは、この街はまだ戦闘状態にあることだった。仮に戦闘に巻き込まれてもそれは自己責任という宣誓書にサインをして、私はこの地の取材許可証を入手した。これなくして、あの男に出会うことは出来ないのだ。はやる心を静めて連絡を取った私に、彼が告げた日付は今日。彼の同僚が私を迎えに来ることになっている。「片羽の妖精」はあくまで最前線を動かないつもりのようだ。――今回の取材には、私はあまり荷物を持ってきていない。資料の数々はドレッドノート部長の元に既に送ったものもあるし、一部は信頼の置ける場所に隠してある。この取材が終われば、私の旅はほとんど終わることとなる。何と充実した数ヶ月だったろう。半ば無謀も言えた私の取材を背後で支えてくれたドレッドノート部長たちに、私は足を向けて寝ることが出来なくなった。

デラルーシに到着して意外だったのは、OCNが早々と紛争地の取材班を送り込んでいたことだった。スタッフのチーフとはホテルのロビーで挨拶を交わしたが、彼らは別に10年前の真実を追いに来たわけではなさそうだった。一人旅を続ける私に比べ、向こうは大所帯。ちょっと羨ましくもある。だが、取材している話は同じくらい……もしかしたら私のほうがスケールは大きいに違いない。あまり長話をしてこちらのネタを気取られるのも癪だったので、早々に話を切り上げた私はさっさと部屋にこもってしまうことにしたのだ。ここに派遣されている記者たちは、皆ベテランの猛者たちがほとんど。その中に紛れ込んでいる新米は、時折聞こえる銃声と爆発音にびくりと身体を震わせていた。それも無理は無いだろう。私とて、人手が足らずに派遣されたユージア戦争の取材中に発生した戦闘を間近に見て、腰が抜けてしまったのだから。幸い、そのときの経験が多少は私の肝を太くしてくれたようである。必要な装備を整えた私は、相手から指定された合流地点へ向けてホテルを後にした。場所はここからそう離れていない廃墟の一角。ラリー・フォルクと行動を共にしている仲間の一人が、私の接待役を押し付けられることになっていた。

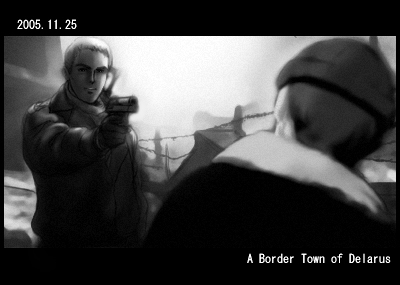

辺りの気配に一応は気を使いながら、私はランデブー・ポイントに到着した。瓦礫の陰から、皮ジャンを羽織った男の姿が音も無く現れる。

「……トンプソン?」

私は無言で頷いた。男も無言で応え、付いて来い、と指を動かした。崩れ落ちたビルの残骸が散らばる地面の一角がぽっかりと口を開けている。先に下りろ、と小声で言われた私は、恐々と薄暗いマンホールの中へと足を踏み出した。上では、出迎えの男が慎重に周囲を伺いながら、そしてゆっくりと「出口」を塞いでいく。少し前までは下水の流れていたらしい空間に水は無く、薄汚れたトンネルがどこまでも続いている。

「済まないな、こんな汚いところに下ろしちまって。だが、これが一番安全なんでな。……俺はロスト。ファビアン・ロストだ。ラリーとはここで一緒に戦っている。さ、行こう。少し先のブロックに車を待たせている。何しろラリーが前線から動かないからな……ま、ついでとは言わんが、ここの取材もして行ってくれ」

差し出された右手を、私は硬く握り返した。

「ブレット・トンプソンです。シュミッド隊長から話を伺いました。ご協力に感謝します。おかげで、ここまで来ることが出来ました」

「行き先は地獄の3丁目かもしれんがな……ま、話は後にして行くとしよう。ちょっとな……どうも後を付けている連中がいるみたいだ。俺が目標か、それともアンタが狙いか……?」

こんなところにまで――!?サピンで、ベルカで、そしてオーシアで、私はどうやら私を追っているらしい者たちの陰を感じていた。だがまさかユージアくんだりまで追いかけてくることは想定していなかった。ロストが少し早足でトンネルの中を進んでいく。私もその後を追って小走りで進み始めた。時折、背後を振り返っては追撃者の姿が見えないことを確認しつつも、不安を拭い去ることは出来なかった。

幸いなことに、私たちは義勇兵の仲間たちと合流することに成功した。辺りに不審な人間の姿が無いことを十分に確認してから、ロストが運転席に滑り込んでRVを発進させた。土煙を上げながら車が走り出す。紛争によって道も充分に補修されていないこの街では、この手の車が必須だった。記者たちが集まっているホテルの周りにも、彼らが調達したRVがずらりと並んでいた。平和な頃なら、アウトドアレジャーを楽しんでいた家族が乗っていたのかもしれない車は、物騒な街を移動する最適の足として今は活用されている。信号機の倒れた大きな交差店を左に曲がり、他にほとんど車の姿が無い街中をRVが進んでいく。この間、誰もが無言だった。大通りの左の路肩に、別の車の姿を見つけてロストがペースダウン。良く見てみると、メディアの腕章を付けた男たちが、街の惨状をレポートしている最中だ。

「こんなところでレポート録画とは……ちょっとやりすぎだぜ」

一緒に乗り込んでいる兵士がぼやく。スピードを落としたこちらの姿に気が付いたカメラマンたちが、私たちに道を譲る。両脇に座る兵士たちの隙間から外を見た私は妙な違和感に気が付いた。そこで取材をしていたのは、OCNのクルーたちだったのだ。その中に、ホテルで話をしたチーフの姿もある。こちらの姿に気が付いたわけではないのだろうが、その目が冷たい光を湛えていたように見えたのは気のせいだろうか――?彼らの車が動くことは無く、脇を通り抜けたロストがアクセルを踏み込んだ。再び流れていく街の風景の速度が上がる。シートに何となく身を沈めていた私は、バックミラーに写ったロストの険しい視線に気が付いた。

「トンプソン、オーシアじゃ最近のカメラにあんなもん使ってるのか?」

子供がするように後ろを振り返った私は、そこにあるはずのない光景を目の当たりにして絶句した。確かに、そこにはOCNのクルーの姿がある。だがその中の大柄な男が肩に担いでいるのはテレビカメラなどでは無かったのだ。先端が大きく膨らんだ長い筒。脇に備えられたスコープを目に当てた男が構えているのは、対戦車ロケット――!!

「畜生め、しっかり掴まっていろ!!」

アクセルを思い切り踏み込み、ロストはサイドブレーキを強引に引き上げた。ロックした後輪が横へと滑り出し、中の人間も反動で真横に弾き飛ばされる。白煙をあげながら方向転換するRV。道の向こうで炎と煙が膨れ上がる。カウンターを切りながらターンを決めて路地へと飛び込んだ私たちの後方で、轟音と共に光が膨れ上がった。吹き飛ばされた瓦礫の欠片が車の後ろを激しく叩く。崩れかかっていた低層ビルがその衝撃で大きく揺れ、私たちの後方でゆっくりと倒れていく。それほど遠くないところで、車のエンジン音が聞こえてきた。狭い路地を進む私たちに対して、相手は大通りを高速で移動しているのだ。バリバリバリバリ、という連続音が聞こえてきた。私たちは明らかに狙われている。路地を抜けて大通りへと飛び出した私たちの車は、そこで右方向へとターン。交差点から真横に飛び出すように、追手の車が白煙をあげながら突っ走ってくる。窓から小銃を突き出した兵士が応戦。焼けた薬莢が車内に跳ね返り、耳をつんざくような金属音に全身が揺さぶられる。私は抗う術も知らず、右へ左へ触れる車の中で必死にバランスを取るしかない。

「紛争地だからと形振り構わず出てくるとは意外だったぜ。トンプソン、取材料にはボーナスをたんまりのっけてくれよ?」

「そういうのは生き残ってからするもんでしょう!」

「違いない」

スピードメーターを覗き込むと、既に速度は100マイルを超えている。この辺はまだ道が平らになっているとはいえ、もちろん市街地で出すようなスピードではない。崩れ落ちたビルの残骸の中を、私たちのRVが疾走する。追手の車、後方でスピンターン。動きが一瞬止まった相手めがけて、こちらからの反撃の火線が降り注ぐ。偶然の産物かもしれないが、こちらと同じように身を乗り出していた男に銃弾が命中し、大きく腕を広げて仰け反った男が、次の瞬間には車外へと放り出され転がっていく。傷を負った味方には目を向けることなく、敵車が再発進。道路を大きくスラロームしながらこちらを追撃してくる。私には信じがたい光景が目の前で繰り広げられている。映画の中でしか見たことの無いような追撃戦。そしてカーチェイスと銃撃戦。相手の放った銃弾がリアウインドを直撃して中に飛び込めば、私の頭など一瞬で地面に叩き付けられたトマトのように粉砕されてしまうに違いない。バンバン、と金属音が響き、車体が軽く触れる。引き千切れたバンパーが火花を立てながら地面を転がっていく。何度かバウンドしたバンパーを後続の追手が思い切り跳ね上げる。砕け散ったヘッドライトの破片が煙のように膨れ上がり、そして散らばる。今自分がどの辺を走っているのか、ホテルからどのくらい離れたブロックにいるのかすらも分からず、私は運転手たちに命を預けることしか出来ない。

「ロスト、やばいぞ。でかいのが来る。かわせ!!」

左の兵士が大声で叫ぶ。私も振り返って後ろに視線を飛ばす。窓から突き出された長い筒状のものは、先程私たちに向けて放たれた対戦車ロケットか無反動砲のどちらかだろう。このスピードだ。直撃させることは難しいかもしれない。だが爆発による破片と衝撃波、それに爆風は別の話だ。発射に備えて減速した追手の姿が小さくなっていく。直後、炎と煙が膨れ上がり、高速で何かが接近する姿が視界に入った。再びサイドブレーキを思い切り引き上げて後輪を振り出した私たちのRVが、交差点に横向きのまま進入していく。ズドン、という轟音と共に、交差点の真ん中で爆炎が膨れ上がった。上空に舞い上がったコンクリートの破片がガラガラと音を立てながら周囲に降り注ぐ。間一髪、爆発の影響からは逃れた私たちだったが、吹き飛んできた破片がフェンダーを突き破り、ラジエーターやブレーキホースを引き千切ってエンジンに突き刺さった。ガクン、と嫌な振動と共にエンジンから煙が吹き出し、惰性でそのまま横滑りした車体が道の真ん中で停止してしまう。

「アルベルト、お前は右へ!デュランは俺と一緒に来い!!」

私は左側の大男に襟首を引っ掴まれるようにして外へ走り出した。左右に分かれた私たちは、そのまま無人のビルの中を突っ走っていく。少し離れたところに、何か女神像のようなものが一瞬視界に入った。

「どこまで逃げるんですか!?」

「敵さんが追ってこないところに決まってるだろ!!」

火柱が私たちの後方で吹き上がる。先程まで乗っていたRVが敵の手によって破壊された証拠だった。低い車のエンジン音がやがて聞こえなくなる。どうやらトドメを刺すべく、敵もまた車を降りて確実に私たちを仕留めるつもりなのだろう。――逆に言えば、彼らの狙いはあくまで「私」だ。要するに、私さえ仕留められれば、同行してくれた義勇兵たちまでは気に止めないのではないか――?緊迫する状況の中で、ここまで冷静にいられることが不思議だった。だが、逆手に取ることは出来ないだろうか?どのみち行く先がこのままでは地獄なら、少しでも無駄足掻きをしないことには納得が行かない。それに、私にはロストたちが何の考えも無くここまで逃げてきたようには思えなかった。

「――おびき出しましょう」

「何だって?」

「彼らは私を殺しに来たんです。ならば、「囮」になるのは私しかないじゃないですか。どうせ、銃は使えませんし……それに、無為無策でここまで来たのではないでしょう?」

私とロストの視線が交錯する。私は自問自答していた。自棄になったのではないよな、と何度も繰り返しながら。答えは無論、Noだ。何の魂胆あってのことか知らないが、理由も分からずに襲撃を受けること自体が許せないし、ましてや殺されるなど――!!ドレッドノートの言った「戻ることは出来ない」世界に足を踏み入れてしまった今、逃げることは出来ない。

「……見かけによらず、タフな奴だぜ。10年前に、こういう奴が仲間にいたら隊長ももっと楽だったんだろうなぁ」

ニヤリ、と笑いながらロストは崩れたビルの壁面にある消火栓の扉を開いた。平時ならその中には消火用のホースや消火器の類が並べられているに過ぎないだろう。だがそこに並んでいたのは、自動小銃やサブマシンガンの類だったのだ。腰に手を当てたロストは、お守り代わりだ、と私に自動拳銃を手渡した。私はその重さに驚いた。これを構えるだけでも疲れるだろうに、さらに銃撃の衝撃が加わった日には、肩の骨が砕けてしまうかもしれない。

「いいか、お前みたいな初心者は両手でしっかりと構えて撃つんだ。格好なんてどうでもいい。要は「俺は本気で撃つ」と相手に悟らせることが大事なんだ。引き金が引ければなおいいがな……ま、それは俺たちの仕事だ。デュランも来い。時間は無いが作戦会議と行こう」

確実に相手は私たちを包囲しようと画策している。きっと10年前の戦争と比べればスケールなぞはるかに小さいに違いない。だがこれは、れっきとした「戦争」なんだ。自分自身が生き残るための。ろくに扱ったことの無い拳銃。だが、安全装置さえ外してしまえば、人の命を簡単に奪うことの出来る物騒な兵器だということに変わりは無い。かろうじて扱えるかもしれない相棒の冷たい感触を、私はぐっと握り締めた。

瓦礫の影に巧みに隠れながら、男たちは急ぐことなく目標への距離を縮めていた。彼らには自信と自負があった。だが同時にそれは、圧倒的弱者に対する隙を見せていたことと同義だったかもしれない。たかだか一メディアの一記者がここまで逃げおおせていることに彼らは苛立ってもいた。既に仲間の一人は不覚にも銃弾を浴びてこの世の者ではなくなっていたのだ。だから、目指す目標が視界を横切った瞬間、狩人の本能部分だけが先行したことは否めなかった。瓦礫の合間を辺りを恐々と伺いながら進んでいく目標の姿はあまりにも頼りなく、狩人たちの冷酷な一面を刺激した。こんな簡単な捕り物はない。地方紛争の義勇兵程度に、正規の教育を受けた自分たちが遅れをとるはずもない――身を乗り出して小銃を構えた男の一人が、目標――ブレット・トンプソンの姿を捉えようとした瞬間、血飛沫が男の視界を遮った。それが自分の腕と身体から吹き出したものであることに気が付き、即座に攻撃を浴びせた敵に対して銃口を向ける。だが引き金を引くよりも早く別方向から殺到した銃撃が、男の頭を横合いから吹き飛ばした。なぎ倒されるようにして地面を転がった仲間の姿に他の男たちが咄嗟に反応したのは経験の業だったろう。だが彼らは気付くのが遅すぎた。この地で戦っている義勇兵の正体は、かつての戦争を生き抜いた猛者たちであり、この街並みは彼らの罠が張り巡らされた「巣」であることに――。

目標と共に逃げ出したのは2人だけ。もう一人の姿は見失ってしまった。だが一人倒れたとはいえこちらはあと4人いる。先程上から銃撃を浴びせてきた男の足音を頼りに一人が瓦礫の中を疾走する。かつてはショッピングセンターだったらしい広い空間。その前方に、目標の姿を捉えた男は、ためらうことなく引き金を引いた。ハードラック。ギリギリのタイミングで扉の向こうに滑り込んだ獲物に攻撃は命中せず、空しく壁を叩く音が響き渡る。舌打ちをして追撃しようとした男を、部隊長――OCN取材班のチーフを務める男が大声で呼び止める。だがその声が彼に届くよりも早く、それは炸裂した。崩れた噴水の陰に設置されていたクレイモアの蓋が弾け飛び、轟音と共に中に詰められた金属片が猛烈な勢いで獲物へと襲い掛かる。爆発音の方向に向けて小銃の引き金を引き絞った男は、真正面からその攻撃を浴びる羽目となった。断末魔の絶叫はすぐに聞こえなくなり、聞くだけで寒気のするような不快な音が一度だけ残った者たちの耳に聞こえてきた。引っ込めていた頭を持ち上げて様子を伺った男たちは、見るも無残な姿に変わり果てた仲間を目の当たりにして呆然とした。

「……どうなっているんだ!?話が違うじゃないか!!」

「落ち着け!……ここを出るしかない。出口はすぐそこだ」

およそ効果の無いような言葉を互いにぶつけ合いながら、男たちはともかくも表に通じる脱出路を確保した。いや、確保したつもりだった。そんな彼らの鼻先に、再び銃撃の火線が降り注いだ。戻ってきたばかりの通路に退却せざるを得なくなった男たちは、それでも必死の反撃を試みた。敵の姿が見えないのが、何よりも彼らの不安を駆り立てる。冷静さを失いつつある部下の姿を冷ややかに眺めながら、隊長格の男は自分の好機に気が付いた。今自分たちを足止めしているのは義勇兵の連中2人だ。それに対し、目標は単独でこの先へと進んでいった。――今なら、奴は一人だ。小銃と手榴弾を床に転がして、男は身軽な装備に切り替えた。部下に対しては敵の足止めだけを命じ、サバイバルナイフを口にくわえて、男は薄暗い空間の中へと姿を消していった。

――どうやら逃げ切ったらしい。追手の姿が見えないことに胸を撫で下ろしつつ、私のためにまだ戦いを続けているであろう男たちの無事を私は祈った。ラリー・フォルクの待つ建物は、女神像の側のビルの中――別れるとき、ファビアン・ロストは私にそう伝えて私の肩を何度か乱暴に叩いていったのだ。彼らの好意を無駄にすることは出来ない。瓦礫の物陰から足を踏み出そうとした私の顔の側を熱い何かが掠めていったのはその瞬間だった。頬が少し裂かれ、血が滲み出す。反射的に私はロストから渡された拳銃を、攻撃を受けた方向に向けて両手で構え、相手の姿を睨み付けた。肩で息をしながらこちらを睨み付けているのは、ホテルのロビーで出会ったOCN取材班のチーフと名乗った男だった。その目には、冷たい光と怒りの炎とが交互に読み取れる。

「……素人風情が、いきがりやがって。無駄な努力を止めて大人しく死ね」

私は相手の声には答えず、その冷たい目を思い切り睨み付けた。本気で撃つ――こいつは自分の命を狙う「敵」だ。弱腰になりそうな心とを奮い立たせるように私は心の中で何度もその言葉を繰り返して唱えている。何とかぴたりと銃口を向け、睨み付ける視線を受け止めるように見えた相手の顔に、はっきりと動揺の色が浮かぶ。それと、不快――。

「撃てるのか、お前が?真実の何たるかも知らずに過去を嗅ぎ回ることが、祖国の顔に泥を塗ることだと何故気付かない?――その結果、迷惑をするのはオーシアの何も知らぬ人々だ。だから、お前はここで消えなければならない」

「……それはエゴだ。見かけばかりの超大国を維持したくて仕方ない人間たちの。結局それでは10年前と変わらない。「国境無き世界」のやったことは間違っていたかもしれない。だが彼らは、アンタ方のやり口が何より許せなかったんだ。私も、許せないし認めることは出来ない」

「おしゃべりの時間は終わりだ」

すう、とゆっくり銃口がこちらに向けられる。私は奥歯を食い縛りながら相手を睨み続けている。背中には冷や汗が流れ落ち、不快なことこの上ない。だがこの睨み合いから視線を外したときが私の生涯の終わりの時だ。やられるのだとしても、一方的にやられるのだけは我慢がならない。撃つ!乱れる呼吸を整えた私は、もう一度相手の目を睨み付けて引き金を引いた。雷のような轟音が3つ。3つだって? 発射と同時に反動で後ろへひっくり返った私は、慌てて自分の身体の無事を確認した。最初に撃たれたときの頬の傷以外の外傷なし。どういうことだ?私は一度しか引き金を引いていない――引けなかった。そして相手の男は右手を押さえながらうずくまっている。左上腕部の服が破れ、そこからも血が滴り落ちていた。私の姿をもう一度睨み付けた男が、ほとんど足音も立てずに私の前から姿を消す。……助かったのか?今頃になって膝ががくがくと震えだし、私は地面の上を転がった。そして先程投げ出してしまった拳銃の所まで這いながら進み、瓦礫に背中を預けて座り込む。荒れる呼吸をゆっくりと整えて視線を上げた私の前に、女神像の姿があった。

素人風情にこの体たらくか――。痛む傷口を押さえながら、男は瓦礫の街を走っていく。万全の体制で臨んだはずの襲撃は、完璧なまでに失敗した。こんなはずではなかったのに――実戦から10年も離れているとこの程度なのか、と男は自らの姿を嘲笑していた。男にとって何よりも癪に障ったのは、あの記者の目と、よりにもよってかつての同朋であるファビアン・ロストによって襲撃を阻まれたことだった。祖国の復興にも興味を持たずにいる、唾棄すべき輩めが――!敗北を認められない男の心に余裕はなかった。だから、彼が目の前の瓦礫の上に立つ男に気がつくまでに、幾ばくかの時間を要したのである。

「――お前は!!」

「――お前は!!」細身だが、鍛えられた筋肉が服の下には隠されているだろう兵士が立っている。口元には、微かに笑みを浮かべながら。厚手のマフラーを首に巻き、肩からは自動小銃をぶら下げた男の右手には、拳銃がしっかりと握られて男の頭を狙っていた。

「……俺はお前さんの顔を知らないんだがな。随分と俺の客人に対して手厚い歓迎をしてくれたじゃないか。10年前に捕り損ねた獲物をこの期に及んで狩りに来たのか?」

「黙れ。「円卓の鬼神」といい、「片羽の妖精」といい、祖国の大恩を忘れた奴らが何をぬかしやがる。連合の犬に成り下がった奴らに何が分かる……」

微動だにせず見下ろしている男の両眼が狭められる。

「……そっちの祖国の狗か。バカな戦争をしでかして敗北した挙句、10年経っても祖国の大義だの正義だのご苦労なことだ。いまさら、核兵器の一つや二つでも使ってみせようというのか?だがな、一つだけ言っておく。俺も、それに相棒も、お前如きに犬呼ばわりされるほど落ちちゃいない……とな」

言葉にならない絶叫を挙げて、暗殺者の男がサバイバルナイフを振りかぶる。それよりも早くラリー・フォルクが引き金を引いた。2回、3回、4回。銃声が瓦礫の山に木霊して、そして身体から血を噴き出しながら回った男が、どさり、と倒れ伏す。流れ出した血が地面に真っ赤な水溜りを作っていく。

「客人の手を汚す価値すら、お前には無い。両手だけじゃ足らないくらい、血塗られた俺が相手でちょうど良かったのさ……」

動かなくなったかつての祖国――旧ベルカの走狗となっていた男の死体に向けて、ラリーはそう呟き、拳銃をホルスターの中に仕舞い込んだ。踵を返した彼はもう振り返ることも無く、ここまで危険も顧みずに乗り込んできた記者――ブレット・トンプソンとの約束を果たすために歩き出す。10年という月日が経った今こそ、言わなくてはならない言葉がある。伝えなくてはならない言葉がある――その機会が自分に与えられたことに、ラリーは少しだけ感謝するつもりになっていた。