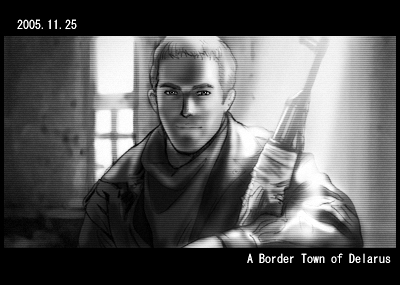

ラリー・フォルク

ウスティオ空軍第6師団第66戦闘飛行隊 「ガルム隊」2番機

「彼」の相棒であり、敵でもあった男。傭兵として参戦した戦いにおいて、一方の翼を失いながらも任務を全うし帰還したことから付いた異名は「片羽の妖精」。以来、彼の愛機の右主翼は赤く塗装されるようになった。その姿は敵に恐怖を、味方には勇気を与えたという。現在は、ユージア大陸のデラルーシ国境紛争に、義勇兵として参戦している。

「――知っているか?エースって呼ばれる奴には3種類の人間がいるんだ。プライドに生きる奴、戦況を読める奴、力を信じ誰よりも強い力を求める奴。この3つだ。アイツは、確かにエースだった。初めて一緒に飛んだときの印象は……そうだなぁ、筋は良かった。そして、戦況を見極める能力はずば抜けていた。そんな腕利きがいるという話は噂には聞いていたんだが、噂以上だった。こいつとなら、俺はやっていける。そう確信したのもそのときだ。……もう、10年になるんだな。今になって思うと、アイツと共にあの空を飛んでいたときが懐かしい。あの頃は、純粋に信じていたよ。俺が戦わなくてはならない理由と、この戦争の意味は同じものだ――とね」

――彼と共に戦っていたときのことを教えてもらえますか?

「最初は、俺のほうが一枚上手、と思っていたんだがな……場数を踏むたびに、あいつの強さが際立っていった。あらゆる戦場において、瞬時に戦況を見抜いて適切な戦術を選択する能力、戦闘機を自在に操る操縦技術、そして決して折れることの無い強いハート……戦乙女のお気に入りとは、アイツのことを指すんだろうな。気が付けば、いろんな奴らがアイツの姿を眼に焼き付けようとしていた。整備兵たちは勿論、他の傭兵たちまでだ。アイツがいることで、本来金の亡者になってしまいそうな連中が、まるで別人のようになっていくんだ。正規兵とか傭兵とか、そんなことは抜きにして、仲間同士うまくやっていけるようになる、というのか……あのとき、ヴァレーに集まっていた連中は本物ばかりだった。ウッドラントの旦那や珈琲魔人のイマハマの旦那――マッドブル・ガイアなんかもそうだ。今では「白き狂犬」なんて呼ばれているシャーウッドの奴も、初めからアイツにだけは馴れていたもんだ。そして……俺もそうだった。一緒に飛ぶ方は大変だったけどな。だがアイツと飛んでいると、どんな苦境でも乗り越えられる、そんな気になってしまうんだ。アイツがどこまで行くのか、もう少し一緒に見ていたかったよ……」

――何故、そこまで信頼していた相棒と訣別する道を選んだのですか?

「……戦争の意味が、変わってしまったんだ。ただ、哀しかった。どの辺りからかな……恐らく、ウスティオの解放が実現した頃からだろう。連合軍を構成する各国は、戦後のベルカの財産の配分を計算し始めていた。それだけじゃない。「侵略という蛮行を為したベルカ」に対する制裁として、ホフヌングの焼き討ちのような蛮行すら認めていった。俺たちはそんな国々の尖兵にしかなれなかった。相棒もその現実に苦しんでいたと思う。だが俺は――いや、正確に言うならば、戦争が始まった頃から誘われていたんだ。「国境無き世界」の一員として、世界を矯正する戦いに身を投じることを。だが相棒と飛ぶようになって、もう少し考えてもいいかな、と思ったんだ。何も世界をリセットしなくても、世界を変えられるんじゃないか――相棒と飛ぶということは、そんなことを信じられるようになるということでもあったんだ。だが、そんな相棒や俺たちの思いなど歯牙にもかけなかったんだな、軍の上層部は。俺たち傭兵の奮迅で乗り切ってきた戦いも、いつの間にか自分たちの実力と勘違いするような連中の存在が、俺は許せなかったんだ。だから、ブリストーの誘いに乗った。仲間たちから見れば、完璧な裏切りだ。恨まれて当然の結果だ」

――あなたは、アヴァロンの決戦で実際に核を発射しましたね?

「そう。世界をリセットして、次の世代に託す――あのときは真剣にそう信じようとしていたんだ、俺は。アヴァロンの空、忘れはしないさ。新しい世界の誕生を目指す俺、今の世界に生きる連中を守ろうとする相棒、あの戦いは個人の戦いという次元を越えてしまって、異なる世界を手にしようとする者たちの決戦だったんだろうな。完全に異なる道を進んでしまった俺と相棒は、結構似た者同士だったと思う。ただ、信じるものが違った。相棒は――俺が幻滅したあの時の世界でも、世界が変わる道はあると行動で示したんだ。国境無き世界が目指していたのは、国家・人種・民族・宗教・階級――そういった類の境界を取り払い、共通の目的のために戦う"理想の"軍隊……ま、これはブリストーの言い様だが、ともかくそんな組織だった。だがあの時、アヴァロンの空にはそんな連中がもう一組いたんだ。それが、相棒と共にやってきた連合軍部隊だったよ。俺たちを打ち倒し、世界の人々を守る、という目的のために、そして切り札の相棒のために集った連中が、まさに俺たちの目指したはずのものだったんだ。目を疑ったさ。……今なら、俺にも分かる。核兵器なぞ使って街と人間を吹き飛ばしたところで、世界がリセットされるわけではないのだ、と」

――決戦の空に現れた「円卓の鬼神」の姿に、何を感じましたか?

「奴との決戦の直前、俺は俺の後釜だった若い奴をこの手で吹き飛ばしてしまった。まだ現実でなく理想ばかり追っている小僧だったが、「これも戦争だ」――そんな言い訳を付けて、俺はレーザーの引き金を引いたんだ。……それだけでも、ヴァレーの奴らは俺を許しちゃくれないだろう。俺も本気も本気、自分の持つ全てを戦いにつぎ込んだつもりだった。機体もこちらの方が圧倒的優位だった。戦闘機乗りの性かもしれないが、あれほどの男と真剣勝負が出来ることにどこかで俺は喜びを感じてもいた。本気になった相棒の迫力は、まさに「鬼神」と呼ぶべきものだったよ。敵に最も回したくない男。本当に人間が乗っているのかどうか疑いたくなるような機動だった。だがその姿は紛れも無く、人間のものだった。己の信じた道をとことん貫くために、必死になっているどこにでもいるような普通の人間。だから、相棒は強いんだ。戦況を瞬時に見極める能力も、類稀なる操縦技術もアイツは持っていた。だがそれ以上に、アイツは自分自身の弱さを知っていたし、守らなくてはならない宝物――家族を持っていた。俺が、かなうはずは無かったんだ。核が――「V2」が大気圏突入前に塵と化して本当に良かったと今では思っている。相棒のおかげさ」

――彼があなたに止めを刺さなかったのは何故だと思いますか?

――彼があなたに止めを刺さなかったのは何故だと思いますか?「――俺は、あの時死ぬはずだった。だが死ねなかった。俺を確実に仕留めるなら、コクピットを潰せばよかった。なのに、相棒と来たら……本当に甘い奴だよ。死に損なった俺が痛む身体を引きずって辿り着いたのは、ベルカが炸裂させた核の爆心地だった。何も無い光景。ただ風だけが誰もいない空間を通り過ぎていく寂しい光景。俺はこんなもののために核兵器を使おうとしたのか、と思い知らされた感じだった。……未だに放射能を放ち続けている爆心地だ。そのまま座っていれば、俺は死ぬことが出来たに違いない。ところが、そんな場所でも諦めずに生きようとする人々がいた。俺は彼らに助けられたんだ。相棒は、俺に一番厳しい道を歩き続けろ、と言いたかったんだろう。俺が犯した、償いようの無い罪を背負って、尚も生き続けろ、と。

だから、俺は今も戦場にいる。「国境」の近くだ。もっとよく知りたいんだ――「国境」の意味を。そして、そこで生きる人々の心と想いを。「国境」なんてものは、本当は必要ないのかもしれない。でも、無くすだけで本当にいいんだろうか?互いに信じあう心を持てば、そこに国境は存在しなくなる――相棒がかつて見せてくれたように。だが、それが出来ないのも人間だ。もしかしたら、ここに答えは無いのかもしれない。だが、それでもいい。そう、今はそれでいいと思う。ここの戦いが終わったら、俺はまた新たな戦場へと向かう。この命のある限り、国境の存在する意味を、そして人が戦う理由を俺は追い続けたいと思う。それが、もうあの空には戻れない、俺のせめてもの償いだから――」

「なあ、この映像は、相棒も見るのか?もし会ったら、あいつに伝えてくれ。

よう、相棒。まだ生きてるか?

……ありがとう、戦友。またいつか、な」

一言一言に込められた思いは、私の想像の範囲を越えた重さがあるのだろう。ちょっと照れながら、そしてそっぽを向いて鼻をすすった「片羽の妖精」ラリー・フォルクの姿に、私は好感を覚えたものである。そして同時に、これほどの男が「国境無き世界」に加担せざるを得なかった10年前の状況を生み出した、私自身の祖国に対する怒りもさらに大きくなった。あの戦争は、確かにベルカの暴走によって引き起こされた――これは事実だ。だが真実は、オーシアがそうするようにシナリオを描き、ベルカをまんまと踊らせた結果。つまり、核兵器使用というイレギュラーを除けば、全て目論み通り進められた予定調和の事象でしか無い。今の統治者たるヴィンセント・ハーリングはこの真実をどう受け止めるのだろう?ほぼ全行程の旅を終えて、私はその点に思い当たった。

「……それにしても、よく調べ尽くしたもんだ。その結果が、あの襲撃者たちだよ。トンプソン、お前はオーシアが隠したがっている真実のあらかた全貌を暴いたというわけだ。――ただな、ちょっと気になることがある。さっきの連中は確かにオーシアの奴らだ。これは間違いない。だが、奴らの中にベルカの亡霊が混じりこんでいたんだ。そこが腑に落ちないんだな……」

「そんな馬鹿な。だって、オーシアとベルカ復興を目指す者たちといったら水と油じゃないですか?」

「だからおかしいんだよなぁ。……もしかしたら、俺たちの知らないところで前の戦争は続いているのかもしれないぞ。良かったな、新しい仕事が出来て」

「勘弁してくださいよ。この仕事が終わったら少しくらいは充電しないと……」

にやり、と笑いかけたラリーが、不意に右手を前へ伸ばした。そして、ヴァレー基地の傭兵たちが目にしていたであろう、精悍な笑みと、そして今は一点の曇りも無い瞳が、私に向けられていた。

「ありがとう。10年間、どこか引っかかっていたものを吐き出せた気がする。これで許してくれなんて虫のいい話かもしれないが、相棒に伝えて欲しいもんだな、俺の言葉を。あのままヴァレーに留まって、アイツと一緒に飛んでいたら、俺はもう少し早く答えを見つけられたのかもしれないが……。不思議なもんでな、敵として戦ったというのに、俺はアイツを憎むことが出来ないんだ。むしろ、アイツに謝ることが出来たら、俺の心はもう少し晴れるのかな、とも思う。それくらい、凄い奴なんだよ、相棒は」

私は差し出された右手を固く握り締めた。

「大丈夫、伝わりますよ。取材を通して見えてきた「彼」は、とても魅力的な、そしてごく普通の一人の人間でした。きっと、あなたの言葉は彼の心に届きますよ」

「そう期待したいな」

そのときに見せた彼の本当に嬉しそうな顔が、私は生涯忘れられないこととなった。私が彼と直接会ったのはこのときが最初で最後となる。だが奇しくも5年後、私たちはそれぞれ異なる場所で、「国境」を越えて人の信じる心が繋がる瞬間を目撃することとなるのだから。私はそのとき、歴史的な瞬間の場の最前列に立ち会っていた。そして、ラリー・フォルクもまた別の地、別の戦場においてその瞬間を目撃するのだ。それはまた、別の物語の話となるが、後に私の元に送られてきた手紙にはこう記されている。

"――俺は、ようやく探してきた答えを見つけた。随分と時間がかかったが、俺は俺の戦いを終わらせることが出来そうだ――"

ラリー・フォルク

自ら孤高の道を選び、その一生をかけて自分の犯した罪を償い続ける男。一度は世界の敵となった男は、今尚戦場に在り続ける。その瞳に、もう迷いは無い。彼は二度と道を誤ることは無いだろう。「円卓の鬼神」を誰よりも知り、そして誰よりも信頼している戦士は、今日も傷ついた人々のために戦い続けている。二度と空に上がらないことを誓った「片羽の妖精」。だが私は確信している。彼もまた、葬られた歴史にその名を刻む、トップエースの一人であるのだ、と。