夜の帳の下りた空を、デミトリ・ハインリッヒは窓越しに眺めている。いや、今見える空のずっと向こう、スーデントールの決戦場を、と言った方が適切か。空しい戦いを続けてきた両超大国の首脳による終戦宣言と、「真の敵」の暴露、そして「力を貸してくれ」という呼びかけ――そのどれもが、素晴らしいものだったとハインリッヒは考えていたのである。それにしてもあの戦争から15年が過ぎてなお、ベルカによる世界掌握を執念深く願い続けている者たちの存在に彼は改めて驚いていた。ラルド派の亡霊たちか、それともプラウウェルドの弟子たちか、或いはベルカ公とその側近たちか――?過去の栄光を取り戻したい気持ちは分からなくもない。だがそのために、無数の命を核兵器で焼き尽くすような所業は、騎士道精神に全く反するものでしかないし、そんな暴挙を良しとするような輩をこのまま放置しておくわけにもいかなかった。まして、この戦いをふっかけたのは現在のベルカを生きる人々とは全く関係の無い、過去の亡霊に縛られてしまった者たちだ。さて、どうあるべきか――自らの思考に没しかけた意識が、鳴り響いた電話のベルによって引き上げられる。

「――私だ。何だって?……珍しいこともあるものだ。そのまま繋いでくれ」

ハインリッヒは、デスクワークをするときに愛用している椅子の一つを引き寄せ、腰を下ろす。

「久しぶりだな、元気にしていたか?――おいおい、少し落ち着きたまえ。もちろん、私も見ていたさ。なかなか感動的な演説、感動的な終戦宣言だったと思うぞ。そしてまさか、15年前の亡霊が未だに暗躍していたことにも驚かされたぞ。つくづく我らの民族は世界の敵になるように仕組まれているらしい。ん、何だって、……フレイジャー、本気でそれを言っているのか?また、色々と裏で調べたな?」

電話の相手はデトレフ・フレイジャーだった。彼らしいというか何と言うか、その一本気のところだけは今も昔も変わらない。彼は彼なりに、ベルカ民族が新時代を生きていくための道を模索しているのかもしれない。そして、彼と核兵器で人々を焼き尽くすような連中とでは全く水が合わない。15年前ですら、「国境無き世界」の誘いを蹴った彼だ。まして、今度の連中はベルカの栄光を取り戻そうとしているが、その栄光とは、かつての圧制者たちの栄光でしかないのだ。

「……なるほどな。確かに貴公の言うとおりかもしれない。過去ではなく、我ら民族の未来のための訣別か。ベルカ民族が、自らの手で掴むべき平穏な日々のために、そして我々の潔白を明らかにするためにそうしろというわけだな。だが、実際に飛ぶのは今の国防空軍の奴らだ。彼らが我々の思うとおりに飛んでくれるとは思えないぞ。それでもやってみろと言うのか?……そう来ると思ったよ。だが、もしあの方が動くのだとしたら、それは彼自身の意志でだろう。我々でどうにかなる人ではないからな。――安心しろ。私も、貴公と同じ気持ちだ。全面的に協力させてもらうよ。では、後日また。うむ、後でまた連絡をこちらから入れるようにしよう」

受話器をゆっくりと置いて、ハインリッヒは再び窓へと首をめぐらせた。そして両眼を閉じる。フレイジャーは良いことを言ってくれた。我々ベルカ民族が、自らの手で平穏な日々を掴むため、今一度戦うこと。ベルカに生きる人々のために、まだ自分が出来ることはある、そう彼は気が付かせてくれた。それは騎士道精神にも則るものだ。この戦いには大きな意義がある。我々ベルカ民族も、道を示すべきときだ。目を開き立ち上がったハインリッヒは、再び受話器を取り上げた。

「私だ。済まないが、ハルシオーナ女史に繋いで欲しい。そうだ、「革新」のイリナ・ハルシオーナ女史だ。大至急、我々の民族の未来のために話がある、と」

重い雲に覆われた空には、星の姿すら見えない。まるで今日という日を象徴するような空だ――空を見上げながら、ディトリッヒ・ケラーマンは呟いた。祖国の生み出した過ちは、15年という歳月を経て「悪夢」として蘇った。前線に立つ事の無い者たちは、信じられないような勘違いと過ちを犯す。核兵器の先制使用のもたらす結果は、自らの破滅でしかないことが何故分からないのか。そして、そのくだらない目的のために、オーシア・ユークトバニア両国で一体どれだけの人命が失われたのだろう?それも、両国の首脳を人質にとって、双方の覇権主義者同士を激突させるように事態を仕組み、悪化させるように仕向けるとは……。だがそう簡単に事は進まないことを彼らは知るだろう。かつて、ベルカの企みを阻止した「円卓の鬼神」がいたように、今度はラーズグリーズがいる。彼らの元に馳せ参じたエースたちは、ベルカの亡霊たちをきっと打ち負かしてくれるに違いない。だからこそ――ベルカもまた、過去との訣別を世界に示すために戦うべきときだ。昔と違って、この国に大規模な軍隊は無い。むしろ僅かな兵員しかいないといっても良いだろう。それでも、国防空軍はいるのだ。もう二度と空に上がることもないし、世界の動きに干渉するつもりもなかったが、一度だけ、この一度だけ恥を忍んで老兵の姿を晒すことにしよう――ケラーマンはそう決心していた。幸い、この街から近い教導隊の航空基地には、旧知の戦友が数年前から転属してきている。普段ならまず自分からかけることのない電話に手を伸ばし、彼は受話器を上げた。

「マヌガーテマーシュ基地かね?……すまないが、フンケ――ブリッツ0をお願いしたい。"銀色のイヌワシ"が話がある、そう伝えてもらえないだろうか?」

未だに相手を緊張させる効果のある「あだ名」に、ケラーマンは苦笑せざるを得ない。軍を退いてから15年、もう過去の遺物となったはずの自分の姿は、今でも通用してしまうのだから。ま、それは相手も同様ではあるが。それにしても、タイアライト、お前だけ高みの見物というのは納得がいかないぞ――かつての戦友に向かって、彼は呼びかけていた。脳裏に浮かぶのは、苦笑を浮かべながらも、「すまないな、いつも」と言っていた男の姿だ。今日の彼もまた、最初はそんな笑い方をしていた。だが、いつもとちょっとだけ違ったのは、彼が爽快な笑顔を久しぶりに見せてくれたような気がしたことだった。そうか――私たちには、私たちの思いを託した息子たちがいたな、タイアライト。きっと今も飛び続けているであろう彼らの息子たちは、きっと今日この日に為すべきことを分かっているに違いない。だから、彼らを信じて待てばいい。それはいつもとおりだ。ただ今回ばかりは、ちょっとだけ背を押してやることも必要だろう、とケラーマンは思うのだった。自分の生の間に、まさかこうしてもう一度、世界が大きく動く瞬間を目の当たりに出来ることに、彼は感謝していた。

「さあ、私の息子たち、頼んだよ。戦うべきときは、今だ」

鈍い色の空を見上げながら、ケラーマンは笑った。鋭い眼光の口元に浮かぶ精悍な笑み。それはまさしく、"銀色のイヌワシ"と呼ばれた男の変わらない姿であった。

「――いい光景じゃねぇか。へっ、最高だ、最高だぜ、こいつはよぉ」

「お前ねぇ……分かったから少しはその忙しい手癖をやめたらどうだ。こっちまでせわしくなっちまわぁ」

「人間、赤子の魂百までも……って言うだろ?」

またしても決戦の地となったスーデントールの郊外で、上空を飛んでいく戦闘機たちの群れを見上げながら男たちが毒舌を浴びせ合っている。一方はニット帽を被った長身の男。そしてもう一方は、細身の身体の上にどこかニヤけた表情を浮かべ、そして何事かせわしなく指を動かし続けている。

「大体アンタ、最初は奴らの方に色々と協力してたらしいじゃないか。それがどこで何を間違えて寝返ったんだ!?」

「しょうがねぇだろ、向こうさんの方が上手だったんだ。だから改心して、真っ当なほうに味方したんだ。それで帳消し、チャラってもんだろうが」

「それにしても、昔の獲物だったはずのフッケバインに協力しているなんざ、皮肉なもんじゃねぇか」

「そういうお前さんだって随分とまぁ、昔の血でも騒ぎ出したか?」

いよいよ戦いが始まったらしく、火球が膨れ上がって夜空に盛大な花火を打ち上げている。遠雷のような音に加えて、突発的な爆発音が遠くから響いてくる。祖国の亡霊たちが守ろうとしているのは、スーデントールの工業施設の中でも、もっともセキュリティレベルの高い実験・開発施設エリア。そこには、ノルト・ベルカまで続く大トンネルが穿たれ、さらには連中の最終兵器の制御施設までご丁寧に作られていた。ドミニク・ズボフは、祖国の亡霊たちの存在に気が付き、そして歴史の裏側で戦い始めたラーズグリーズたちに物資を横流しする一方で、そんな地下情報までをかつての獲物――"フッケバイン"に送り付けていたのだった。そしてベルンハルト・シュミッドは、スーデントール市内で得られた機密情報をこれまた横流ししていたのだから、ある意味この2人は同じ穴の狢と言えよう。ただ彼らの目的は共通している。要は気に入らないのだ。前の戦争で大した活躍も見せていなかった連中が、今頃になって祖国の再建だなんだと騒ぎ立てているのが。動機はどうあれ、彼らの「裏」の戦いはかなりの効果を挙げたと言えよう。現実にこうして、ラーズグリーズたちは祖国の亡霊どもをこの決戦の地へと追いやったのだから。また新たな戦闘機の群れが、アフターバーナーの炎を煌かせながら彼らの頭上を通り過ぎていく。

「……アイツも今頃飛び立っているのかなぁ?」

「ああ?「円卓の鬼神」か。ヘッ。ヘヘッ、言うまでもないさ、絶対に飛んでいやがるに決まっている。こんな晴れ舞台に姿を現さないんじゃ、奴にやられた俺らの立場がない」

「――戦闘機があればなぁ、一緒に飛ぶのもアリだったんだが」

「違ぇねぇや……さて、もう一仕事と行くんだろ?付き合うぜ、一蓮托生って奴だ」

ズボフが笑いかけると、シュミッドもまた、にやりと笑う。どうせなら、とことん祖国の裏切り者どもを苦しめてやろう――それが今の彼らの目的だった。既にシュミッドの配下の若い連中が手筈を整えている。航空戦力では叩きにくい地上部隊も、水路や川を渡る手段が無ければ足止めできる――最終決戦場となりつつあるスーデントールの北東部エリアへと通じる橋の何本かを、彼らは落としてしまうつもりだった。足元に転がしておいた機関銃のベルトを肩にかけ直し、シュミッドが立ち上がる。ズボフはマガジンを何個かベルトに挟みこみ、そして小銃を肩に担ぎ上げる。爆発音の数がどんどん増えている。いよいよ戦いは本番だ。スーデントールの街の闇の中に、2人のかつてのエースの姿が消えていった。

大気を切り裂いて飛ぶ戦闘機たちの姿が、間近に見える。被弾し、炎を吹き出して痙攣する機体の姿は、15年前も今も決して変わらない。ここには、命を賭した戦いの場がある。久しぶりに感じるその空気に、エリッヒ・ヒレンベランドは全身に熱い血が駆け巡るような気がしていた。今彼が操る機体には、もちろん機関砲も付いていなければミサイルも搭載していない。代わりに積んでいるのはテレビカメラを担いだOBCのクルーたちだ。それも、普段では経験できないような荒っぽい飛び方に顔を真っ青にしながらも、戦場を撮り続けている。きっとあれならゲロっても担ぎ続けるに違いない。彼らをもそうさせてしまう「何か」が、今日の戦いにはあるのだ。

大気を切り裂いて飛ぶ戦闘機たちの姿が、間近に見える。被弾し、炎を吹き出して痙攣する機体の姿は、15年前も今も決して変わらない。ここには、命を賭した戦いの場がある。久しぶりに感じるその空気に、エリッヒ・ヒレンベランドは全身に熱い血が駆け巡るような気がしていた。今彼が操る機体には、もちろん機関砲も付いていなければミサイルも搭載していない。代わりに積んでいるのはテレビカメラを担いだOBCのクルーたちだ。それも、普段では経験できないような荒っぽい飛び方に顔を真っ青にしながらも、戦場を撮り続けている。きっとあれならゲロっても担ぎ続けるに違いない。彼らをもそうさせてしまう「何か」が、今日の戦いにはあるのだ。「戦域を飛行中の民間機、近付きすぎです。せめてもう少し市街地側から撮影して下さい!」

凛とした、透き通るような女性の声は、どうやらヒレンベランドの操るセスナ機の側を通過していった黒い機体――ラーズグリーズの一騎のものらしい。鮮やかに、空を切り裂くように飛ぶ彼女の機体が、横合いから攻撃を仕掛けてきたF/A-18Eを木っ端微塵に撃ち砕く。轟音と共に機体が爆炎に包まれ、一瞬空が真昼のように明るく照らし出される。

「ヒ、ヒレンベランドさん、本当に大丈夫ですか?」

カメラマン同様に顔を真っ青にしたADが、副操縦士席にしがみつきながら叫ぶ。

「おいおい、誰に言っているんだ、誰に?俺をどこの誰だと思っていやがる。観覧飛行には最高のコンディション、気張って飛ばずにどうするんだよ?」

「それは15年前の話でしょう!!」

「俺は生涯現役だ!こっちのことは俺に任せておいて、しっかりと撮影と実況しやがれ!!こんな絶好の機会、二度とないんだぞ!!つべこべ言っていると、この機からパラシュートなしで突き落としてやる」

「りょ、了解――!!」

半ば自暴自棄になりながら、ADが再びカメラマンの側へと戻っていく。対空砲火の火線が至近距離を掠めていく。機体を左方向へバンクさせつつ、低空へとダイブ。背後で袋を口に当てながらもADが指示を出し続けている。工場地帯のビル群の合間を高速ですり抜けつつ、再び上昇して戦域から離脱する。確かに戦いは熾烈な状況になりつつあった。

「――さっきのお嬢さん、忠告に感謝する。トチ狂った連中に、手痛い肘鉄をたっぷりとかましてやってくれ。俺たちの分も、な」

返答がなくても構わないさ――そうヒレンベランドは思っていた。だがすぐに返信があった。

「必ず、私たちはこの戦いに勝利してみせます。私たちには……ブレイズがいますから」

ヒレンベランドは笑った。今日この戦いの空に、心を繋いでみせた奴の名が聞けたことが、何よりも嬉しかった。「ブレイズ」――そうか、炎か。エースたちの心を導く灯火。かつての戦いでも、同じような奴がいた。飛ぶことで、敵の戦意を挫き、そして味方を奮い立たせることの出来る奴が。5年前のドキュメンタリー番組で、残念ながら「彼」の姿を見ることは適わなかった。だが、彼は信じている。今日こそ、アイツが空に戻ってくる時だ、と。昔のように、その姿に魅入られた連中を引き連れて、アイツは必ずこの空にやってくる。だから、俺はこうやって飛んでいるんだぜ。さあ、早く来いよ、円卓の鬼神――!!操縦桿をしっかりと握り、戦闘機たちの攻撃の流れ弾を回避しながら、ヒレンベランドは戦域の危険域ギリギリを飛び抜ける。OBCのカメラは、きっと今極めてスリリングな戦場を映し出しているに違いない。少しでも多くの人々に、この戦いを焼き付けて欲しい。その一念で、生涯現役を誓い、何よりも空を愛する男は飛び続ける。なぜなら、ここは彼がもっとも生きていることを実感できる空間なのだから――。

「早く、早くモニターを回せ!!」

「戦況はどうなっている!?ラーズグリーズはどうした!!」

ブライト・ヒルの記者会見場は、今ちょっとした騒ぎになっている。大統領のスタッフたちが汗を流しながら担ぎ込んできた液晶画面に映し出されたのは、まさに部下の生中継班が撮影している壮絶な映像だった。画像が時々激しく揺れ動くのは、彼らが乗り込んでいる取材用の機体の機動のせいなのだろう。――はりきっているな、と私は操縦桿を握る男の姿を思い浮かべて苦笑してしまった。ずらりと並ぶカメラの群れの最前列に陣取った私の目の前に、ヴィンセント・ハーリング大統領とセリョージャ・ヴィクトロヴィッチ・ニカノール首相が並んでいる。5年前のあの番組で追い続けたベルカ戦争は、実はまだ終わってもいなかったのだ。だがようやく、あの戦いから15年という歳月を経て、全ての決着が付こうとしている。番組放映後、私も含めて特番スタッフの大半が何らかの譴責を受けることとなったが、誰もそのことに後悔はしていなかった。ただ、驚いたのはディビット・サイモン常務がその責任を負って辞任したこと、そしてその後継になんとドレッドノート部長が座ったことだった。空になったポストには、必ず交代要員が求められる――報道部の事務方から一転、取りまとめ役の側へと回った私の5年間は、なかなかに忙しい日々だった。だが、この数ヶ月間の忙しさは尋常なものではなかったが、久しぶりに満足の行くものだったと思う。そう、それはまるで、5年前の取材の日々と同じようにスリリングで興奮する代物だったのだから。

「OBC、大活躍じゃないか。ちっとばかし、塩を送り過ぎたかな?」

怪我をしている片腕を吊りながら、このスッパ抜きの記者会見を実現させた男の一人が笑いながら立っている。

「君のおかげだよ、ハッカー。そっちだって、トップでのスクープじゃないか。オーシア・タイムズの売れ行き、見事なものらしいな?」

「腐れ林檎派の所長を拉致したからな。輪転機を全開で回せただけのことさ」

この男なら、本当にやりかねない。何しろ、大統領不在の事実をかぎつけて、地下に潜伏して色々と暗躍していた張本人なのだから。今日の自分たちのほとんどが、上の命令を無視して集まってきた面々だ。気心の知れた連中同士、これ以上やりやすい場は無い。スーデントールの上空に集いつつあるエースたちが国境とを越えて協力し合っているように、この場に集った報道陣たちも、会社や国籍といった垣根を越えて互いの情報を交換し合っていた。だから、OBCの生中継は、同時にユークトバニア国内やウスティオにもライブされている。今や、世界の国々の人々が、歴史の変わる瞬間の目撃者になろうとしている。私もまた、本業をそっちのけにしてこの熱狂に身を任したい気分だった。ライブ映像の向こう側では、壮絶な空中戦が続いている。わざわざ無線機を持ち込んだ取材班のおかげで、エースたちの生の声まで飛び込んでくる。世界を破滅させようとする者、ラーズグリーズの元に集まった者、そして、戦乙女に導かれた4人の騎士たち――彼らの叫びは、私たちの心にまで響いてくるのだった。

私はふと、5年前の取材で出会ったエースたちのことを思い浮かべた。彼らは今どこで何をしているのだろうか、と。そして、すぐに確信した。ヒレンベランドが今このライブ映像を届けるべく飛んでいるように、私が出会った素晴らしいエースたちも、この奮い立つ日に傍観はしていないだろう――と。ということは、きっと「彼」も飛んでいるに違いない。結局彼に出会うことは出来なかった。だが、彼を知る人々から様々な話を聞き、隠されていた真実の歴史を知っている今なら、神にだって誓ってもいい。「円卓の鬼神」は今日必ず現れる。ラーズグリーズたちを助けるべく、必ずこの決戦の空にやって来る、と。この仕事を続けてきて本当に良かったと私は思う。なぜなら、興味の尽きない限り、私が調べなければならないことがまだまだ残されているからだ。15年前の戦いに様々な事実が隠されていたように、今度の戦争にもきっと私たちがまだ知らぬ真実が眠っているのは間違いない。それを暴くとき、私は再び何物にも代えようの無い喜びを手に入れることだろう。そう、私は未だに、"立ち止まれない"人間の一人なのだから――。

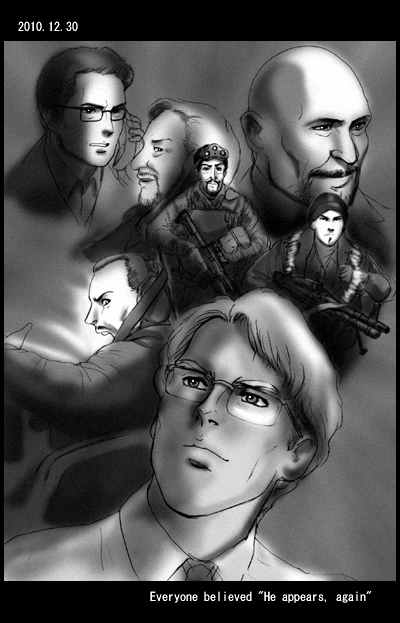

――そして、「彼」は現れる。彼の舞台たる「円卓」の空に。

後の交戦記録は記している。2010年12月30日、「円卓」の空に現れた戦闘機部隊によって、ベルカ残党軍の航空部隊が壊滅させられた事実を。パイロットたちの会話に、もう見慣れてしまったフレーズがあるのを見て、私は嬉しくなった。――「円卓の鬼神」。私の旅は、まだまだ終わりに出来ないようだ。