戦意再考

非番の日だからといって、宿舎にこもっている必要があるわけじゃない。それでも、訓練のため駐留しているグレースメリア基地の中を比較的ラフな格好で歩いているとやはり目立つ。少尉の階級章がこういう時は役に立ち、不慣れな基地の中でも時折道を尋ねながら目的の場所へと進むことが出来るというものだ。もっとも、すれ違った女性兵たちが何故かこちらを振り返って、クスリ、と笑うのが何だか気にはなるのだが。愛用のノートPCを鞄の中に入れてぶら下げつつ、折角の非番日なのに基地の資料室を目指したのはもちろん意味がある。エメリア空軍基地の中でも最大規模であるグレースメリア基地の施設は非常に恵まれていて、過去の模擬戦闘や実戦記録をデータとして閲覧することも出来るのだ。教官部隊との模擬戦、そしてこの間の部隊内の模擬戦。この二回の戦いで痛感させられたのは、「経験」と「状況判断」の差だ。特に「経験」の部分は、自分の場合致し方ない。だから、せめて多少は「知識」としての埋め合わせくらいはしておきたかった。次にあの教官たちと戦う機会が与えられるのならば、もう少しましな戦い方を繰り広げたいという気持ちもあった。多少は道に迷いながら辿り着いた資料室にさすがに日中から篭っている人影は無く、複数ある作業デスクの一つに陣取って、荷物を広げる。検索端末の電源スイッチを押すと、「マクミラン重工業」のロゴマークと共に画面が立ち上がった。自分のノートPCもセッティングし、愛用のA4ノートも広げる。ついでに、ミネラルウォーターのボトルも置く。

言うまでもないことだが、現在のエメリアにおける仮想敵国は隣国エストバキアである。古くから永世中立を宣言してきたノルデンナヴィクは別としても、エメリアとエストバキア連邦との間には幾多の戦いが繰り広げられてきた。さらに言うなれば、エメリアですらかつては複数の諸侯国家が争いを繰り広げてきたのだ。そして、グレースメリアは交通の要衝であると同時に肥沃な大地を持つ恵まれた土地であったために、絶えず外敵の侵入にさらされてきた都市である。中世の時代には止まぬ争いによって都市部の大半が焼失し、エメリア王家の権威は失墜したこともある。当時の有力諸侯であったコルネリアス候国は実際に、エメリア王家を廃して自らが皇帝として君臨することを宣言したくらいだ。もしそれがエメリア全土の掌握に繋がっていれば歴史は全くの別物になっていただろうが、エメリア王家にも英雄が出現する。それが、「金色の王」と共に語られる英雄王アウレリウス2世だ。現代まで残る王の姿は、歴代の勇猛な王たちの姿に比べて、小柄でしかも温和な顔つきをしている。自らの身長の低さを恥と考え、立つのも大変であったろうヒールの高いブーツを履いたり、実際の身長よりも遥かに高く肖像画を描かせたりする権力者たちとは、どうやら価値観が全く違っていたらしい。ところがこの温和な王こそが、エメリア再興の立役者となったのだ。

外敵に対処するよりも王国を一つにまとめることを最優先事項と考えた王は、数少ない王国軍の精鋭部隊の士気向上を目的として、「金色の王」を御旗として掲げた。それだけでなく、当初は自らも陣頭に立ち、騎士団を率いて戦場を駆け巡ったと伝えられる。御旗と王、双方に支えられた王国騎士団とその兵卒たちは常勝を誇り、気が付けば彼らが一歩前進するうちに諸侯の兵士たちは三歩も四歩も後退するようになっていった。「金色の王」の下に投降する騎士や兵たちも増え続け、開戦当初200人しかいなかったとされる騎士団は、王国内の諸侯が有する騎士の数を完全に凌駕する規模にまで膨れ上がったのである。だが、戦いが起きれば少なからず同胞の血が流れてしまう。アウレリウス2世は、前線を彼に忠実であった騎士団長らに委ねて、少人数の供を連れただけで国内を飛び回り始める。この時期、当時のエストバキア帝国はコルネリアス候の求めに応じてエメリア討伐のための動員を開始していたのである。残された時間が少ない中、アウレリウス2世は諸侯を説得して回っていく。このまま外敵の侵略を許し、エメリアの美しい大地を焼け野原に変えることが諸君らの望みなのか、と。現代とは異なり、王や皇帝の権力が絶対であった時代である。その権力者が、王国の将来を憂い、協力を求める姿に諸侯らはひれ伏し、自らの過ちを悔いたという。そして最大の抵抗勢力であったはずのコルネリアス候までが、アウレリウス2世の説得に応じてしまう。それだけでなく、自らの行いを悔いたコルネリアス候は、自らが「王国の剣」と化すことを王に誓い、彼の勢力下の都市と人民を全て託して、対エストバキア帝国軍の最前線に立ったと伝えられる。

外敵に対処するよりも王国を一つにまとめることを最優先事項と考えた王は、数少ない王国軍の精鋭部隊の士気向上を目的として、「金色の王」を御旗として掲げた。それだけでなく、当初は自らも陣頭に立ち、騎士団を率いて戦場を駆け巡ったと伝えられる。御旗と王、双方に支えられた王国騎士団とその兵卒たちは常勝を誇り、気が付けば彼らが一歩前進するうちに諸侯の兵士たちは三歩も四歩も後退するようになっていった。「金色の王」の下に投降する騎士や兵たちも増え続け、開戦当初200人しかいなかったとされる騎士団は、王国内の諸侯が有する騎士の数を完全に凌駕する規模にまで膨れ上がったのである。だが、戦いが起きれば少なからず同胞の血が流れてしまう。アウレリウス2世は、前線を彼に忠実であった騎士団長らに委ねて、少人数の供を連れただけで国内を飛び回り始める。この時期、当時のエストバキア帝国はコルネリアス候の求めに応じてエメリア討伐のための動員を開始していたのである。残された時間が少ない中、アウレリウス2世は諸侯を説得して回っていく。このまま外敵の侵略を許し、エメリアの美しい大地を焼け野原に変えることが諸君らの望みなのか、と。現代とは異なり、王や皇帝の権力が絶対であった時代である。その権力者が、王国の将来を憂い、協力を求める姿に諸侯らはひれ伏し、自らの過ちを悔いたという。そして最大の抵抗勢力であったはずのコルネリアス候までが、アウレリウス2世の説得に応じてしまう。それだけでなく、自らの行いを悔いたコルネリアス候は、自らが「王国の剣」と化すことを王に誓い、彼の勢力下の都市と人民を全て託して、対エストバキア帝国軍の最前線に立ったと伝えられる。

そうとは知らないエストバキア帝国軍は、驚くべきものを目にした。「金色の王」を中心にして展開するエメリア王国軍の大軍が、国境線に位置する砦に勢揃いしていたのだ。実際にはエストバキア側の戦力が勝っていたのだが、国内の分裂によって軍勢を揃えられるはずが無いエメリアの大軍の姿に、エストバキア兵たちは動揺し、ついに戦火を交えることなく撤退していった。そして実に1世紀以上の期間に渡って、国境を侵すことは無かったのである。その功績から、アウレリウス2世は「英雄王」として後世にその名を残した――。

いかんいかん。すっかりと本来の目的を忘れて歴史データを俺は読み漁ってしまった。今でこそ電子機器とコンピュータ技術を専門とはしているが、もともと歴史は好きな分野だった。小説やドラマよりも起伏に富んだ物語が現実世界に繰り広げられたその記録は、異なる陣営から見ればまた新たな物語として紡がれている。またそのうち昔話はゆっくり見ることにして、俺は本来のデータへとアクセスする。数十年前の世界大戦を除けば、エメリアは国家を挙げての戦争に臨んだことが無い。それでも、この20年ほどの間に繰り広げられた実戦の記録が残されているのだ。特に最近については、エメリア空軍機の一部に搭載されているGPS機器のデータを再構成することにより、その機動を画面上に再現することが出来るようになっている。俺がアクセス可能とされた記録の中で見たかったのは、この数年間、内戦状態にあったエストバキアによって度々引き起こされた領空侵犯やエメリア領内の不法侵入時の戦闘記録だった。エストバキア軍閥とエメリアが、公式に戦争状態になったことは無い。だが、エメリアと国境を接する軍閥の一部は、自らの勢力を維持するために度々エメリア側へと侵入し、略奪行為を働いたのである。当然、国民の権利と生命を守るために、エメリア軍には出動がかかる。かくして、小規模な交戦記録がエメリアにも残されることとなる。俺はいくつかのデータの中から、見覚えのある部隊名の記された記録をクリックした。2012年、リエース派に属する小規模軍閥によって引き起こされた領空侵犯後に発生した空中戦の記録だ。スクランブル発進したエメリア空軍機は、先日俺たちを徹底的にしごいてくれたアルバート・ハーマン大尉率いるエンジェル隊の4機。そして、別空域の哨戒飛行から戦域へと急行したガルーダ隊――聞き覚えの無い部隊名――の2機。指揮を執ったAWACSによって記録されたその戦いを、俺は再生した。

エストバキア領内から侵入した敵部隊は、ダイヤモンドが二つ――即ち、8機。エメリアへの威嚇か、偵察か、その目的をこの記録から読み取ることは出来ない。先に敵部隊に接近したエンジェル隊から、警告を発信。回答なし。再度発信。やはり回答なし。3度目の交信を試みようとしたタイミングで、敵部隊が二手に分かれて戦闘機動を開始。この結果、アルバート・ハーマン大尉の機体はレーダー照射を受け、交戦許可を要請。司令部の回答はネガティヴ。敵部隊、機関砲による攻撃を開始。戦域に到着したガルーダの2機、攻撃態勢を取っていた敵部隊に対してレーダー照射を開始、ガルーダ1「タリズマン」による警告。タリズマンだって?あの、俺たちを蜂の巣にしてくれた、あの教官殿が、ガルーダ1だって?俄然この戦いへの興味が増す。敵航空部隊、ついにミサイルを発射。ガルーダ隊の2機、回避機動。司令部からの交戦許可発令。エンジェル隊の4機が編隊を解き、四方へと散開する。近接格闘戦により、敵部隊の2機がたちまち撃墜される。これで戦力的には五分。驚かされたのは、ガルーダとエンジェルの6機の連携だ。彼らは別に交信によって互いのポジションを決めているわけではない。ところが、近距離で敵を追い回す役、支援距離からのミサイル攻撃に徹する役、囮となって敵を引き付ける役――それぞれのポジションを効果的に交代しながら、戦闘機たちが舞う。この時の「タリズマン」の機動は、決して珍しいものではない。F-15Cの推力を活かしたヒット・アンド・アウェイで敵を翻弄しつつ、そのパターンに敵が慣れてくると近接格闘戦に切り替えて敵を追い回す。でも、その追い込み方が絶妙だ。敵に連携をさせないように針路を妨害しつつ、相手の機動を先読みしてピタリと離れない。相手がその機動に自信を無くして戦法を変更しようとする隙を突いて、一気に仕掛ける。ミサイルによる攻撃を浴びた敵機が撃墜される。旋回。エンジェルの1機の後方に張り付いている敵にターゲットを定めて加速。左に大きく旋回した前方2機の軌道の内側に入り、クロスアタック。撃墜には至らないが、機関砲による攻撃を浴びた敵機は戦闘続行不能となりエメリア領空から離脱していく。気が付けば、エストバキア軍機は2機を残して戦域には存在していなかった。熾烈な内戦を生き延びてきたエストバキア軍のパイロットの腕前は、平均的な水準に比べて高位にあると言われている。だが、この戦闘でのエメリア勢はその遥か上を行っていた。圧倒的な強さとはまさにこのようなことを指すのだろう。

それに引き換え我が隊は……。この間の部隊内模擬戦闘を思い出すと、恥ずかしくなってくる。3機が連携する戦法を徹底したBチームに、俺たちは完敗したようなものだ。対抗するなら、不必要に散開せず常に3対1の場面を徹底する手を取れば良かったのだ。それを進言しなかった自分にも落ち度があるし、安い挑発に引っかかって個人戦の罠に引っかかってしまったスパンクラー中尉にも落ち度があろう。そういえば今日はサッチャリン中尉たちと「金色の王」に挨拶に行くと聞いたけれども、さて、どうやってこの間の件を詫びようか。一応基地に戻ってからそれとなく会話は交わしたけれども、中尉の憮然とした表情が変わることは無かったのだ。だけど、既に中尉とはそれなりの付き合いがある。つまらないことにこだわり続けるような人柄でないことは知っているつもりだし、またそうでなくては部隊のヘッドは務まらない。まだ現状は宝の持ち腐れ部隊でしかないにしても、そう遠くないうちにプルトーン隊をトップレベルの航空部隊に引き上げてくれる隊長殿であると俺は信じたかった。

画面を切り替えて、エストバキアに関するデータベースを開く。内戦による混乱と情報統制によって、現在のエストバキアの内情について事細かに記された資料は少ない。しかし、少なくとも両国がある程度の友好関係を保っていた当時の資料なら、話は別だ。この基地のデータベースにも、かなりの分量の資料が保管されている。試しに開いたのは、軍事研究委員会が1998年当時にまとめたレポート。もともとエストバキアは、1995年のベルカ戦争によって崩壊した旧ベルカ公国との関係が深く、軍事面では士官の交流・技術の交換などが盛んに行われていたとされる。特に、ベルカ空軍の存在はエストバキアにも大きな影響を与えていて、エストバキア空軍の中でもトップクラスのエースパイロットを育成するための「アカデミー」は、ベルカ空軍のそれを真似たものだったらしい。当のベルカ公国は、1995年のベルカ戦争によって崩壊してしまったが、崩壊時に国を追われた旧ベルカの軍人たちをエストバキアは率先して受け入れていった。ベルカとの旧交を忘れること無かれ、と軍と政府を強引に説得していったのが、今のエストバキアを統治する「将軍たち」の一人、グスタフ・ドブロニクである。「強きベルカ」の血を継承したエストバキア軍は増強の一途を辿り、表面上は友好関係を保っているエメリアにおいても、対抗するように軍備増強が図られていく。政治家たちが協力関係をアピールしている裏側で、隣国を仮想敵国とする軍事訓練を互いに繰り広げる。5年ほど前の環太平洋事変におけるオーシアとユークトバニアのように、ちょっとしたきっかけで友好国同士が殺しあう事態は、アネア大陸でも起こり得たのかもしれない。

だが、それは現実のものとはならなかった。隣国よりも遥かに危険な事態が世界中を襲ったからだ。当初はユージア大陸とその周辺域が被害範囲として報告されていたが、その後の調査によって被害範囲は大幅に拡大される。そして1999年7月8日、アネア大陸にも小惑星「ユリシーズ」の欠片が降り注いだ。――エストバキアの地に。甚大な被害を受けたエストバキアからは多くの人々が避難民として国外へと向かった。だがそれが可能だったのは、相応の資産を保有する人々――即ち、金持ちや権力持ちだ。復興のために尽力すべき政治家や官僚たちが流出し、ついにエストバキアは無政府状況に陥る。世界でも最低レベルの国民総生産と最高レベルの犯罪発生率を前に、復興への道筋を立てようとしたのは政治家ではなく軍人たちだった。「軍管区」の構想を持って、エストバキアを6つの軍閥に分割統合を開始した彼らであったが、復興を実現するにはあらゆる物が不足していた。そして、限られた資源と資金を巡り、軍閥同士の衝突が始まる。エストバキア内戦の始まりである。「リエース派軍閥」・「東部軍閥」・「自主関税同盟」・「諸島連合」・「北部高地派」・「政府残党軍」――復興への道筋は、これら6大軍閥の勢力争いへと姿を変えていく。豊富な資金と戦力を背景に、最初に「正当な政府」を名乗ったのは「リエース派軍閥」であった。派閥の長たるリエース中将は政府首班として諸外国に対しても復興に向けた支援を要請するなど、活発に外交活動も展開していく。だが同時に、抵抗勢力に対しては徹底した弾圧を加える非情な一面をも持ち、それが後に「東部軍閥」のドブロニク中将による造反を招く結果につながって行く。事実上二大勢力の戦いへと姿を変えたエストバキアの内戦は、2013年になってようやく決着を見る。その時点ではなお圧倒的に「リエース派」が有利と分析されていたが、「東部軍閥」連合はわずか1週間で支配地域の大半を失い、エメリアとの国境付近でついに壊滅。エストバキアの血まみれの内戦はようやく終結したのであった。

隣国の歩んできたこの10数年に比べて、エメリアは何と恵まれた時間を過ごしてきたことだろう。俺が軍人になってから数年が過ぎているが、幸か不幸か実戦の場に駆り出された事は一度も無い。環太平洋事変の特需によって活性化した経済は今尚発展を続けている。国民一人当たりの年間収入は、世界的な水準に比べてかなりの高位にあり、さらには豊富な税収を元に充実した行政サービスが提供されている。あの日、ユリシーズの欠片が一つでもエメリアに降り注いでいたら今の繁栄は無かったであろう。それに比べて、ユリシーズによる災厄に加え、長年の内戦によって荒廃したエストバキアの地に暮らす人々は、何と哀れなことだろう。エメリア政府が先日発表した公的な大規模支援の再開は、世論からも高い支持を受けている。同じ大陸に生きる者として、障害が無くなった今、エストバキアの人々に救いの手を大々的に差し伸べるべき――どの新聞を見ても、そんな論調の記事と市民の声が掲載されている。俺ですら、その論調には同意したくなるくらいだ。エストバキアの安定は、エメリアの平和と同義。もしこのまま何事も無くいったら……。

「随分と精が出ますね」

背中越しにかけられた声にぎょっとして振り返ると、微笑を浮かべながら紙コップを二つ持った初老の女性の姿があった。そのうちの一つを俺の前に置き、先程と変わらぬ微笑を浮かべる。首から提げているラスターで彼女がこの資料室の主だと知り、俺は居住まいを正した。

「これは私からのサービスですよ。本当は飲食物持ち込み禁止ですけどね」

そう言って彼女は壁に貼られたA4プリントを指差す。俺は慌ててミネラルウォーターをザックの中に仕舞い込んだ。

「失礼しました!今日利用するのが初めてで気が付きませんでした!!」

「いいんですよ。あまりこの部屋を活用してくれるパイロットはいませんからねぇ。でも、先程のあなたと同じように、真剣に過去の空戦記録や色々な資料を調べ、読み漁っている人を私は一人知ってますよ。華々しい経歴では無いでしょうけれども、多分この基地で最も地道に勉強して、努力して、トップクラスの実力を勝ち取った――そう、あなたが先程まで見ていた記録の「タリズマン」よ」

何だかちょっと意外で、俺は驚いた。あの模擬戦での飛びっぷりやどちらかと言えば荒っぽく聞こえた言動から、勝手に「脳味噌まで筋肉系」のイメージを作り上げていたからだ。実際、彼のおかげで滑走路ダッシュの回数は増やされてもいたし。何だか、良く分からない御仁だ。だが同時に、前以上に興味が湧いてくる。

「最近の若いパイロットたちは腕はいいのかもしれないけれど、あなたのように過去の本物の戦いの記録から学ぼうという姿勢はだいぶ薄れてしまったみたい。技術やインターネットの進化によって手軽に情報も入るようになったし、訓練でもより実戦に近い形でのトレーニングを積める様にはなってきているけれど……それでも実戦ではないのよ。戦場の最前線に立つということがどういうことなのか、引き金を引けば人の命が四散するということがどういうことなのか――それを知っておくだけでも、随分と違うと私は思うのだけれども」

紙コップの中身は、少し濃い目のホットココア。夏場であっても、冷房が程よく効いた室内で飲むにはベストチョイス。帰りがけに自分の部屋用に買って帰るのもありだな、と俺は一人納得した。俺よりも早くココアを飲み干した彼女は、テーブルの上に空のコップを置き、俺に背を向けた。

「時間があるなら、いつでも来なさい。ココアの一杯くらい、私がおごってあげるわよ」

「ちょ、ちょっと待ってください。ここに来ていれば、「タリズマン」と話す機会もあるのでしょうか?」

「勿論よ。その時はココア二杯をサービスするわよ。あなたは優秀な兵装システム士官であり、パイロットだと聞いているわ。高みを目指すなら、地道に努力しなさい。ウルフガング・マクフェイル少尉」

うっ、と詰まった俺の視界に飛び込んできたのは、彼女のラスター。もっとしっかりと見ておくべきだった。そこには「中尉」の階級章がしっかりとぶら下がっていた。何たる失態。慌てて立ち上がり敬礼した俺に向かって、「そういう面倒なのは抜き」とばかり手を振りながら、中尉殿は自分の執務室へと姿を消す。姿が完全に見えなくなってから、俺は椅子の上に倒れこむようにして座り込んだ。全く、首都の基地というのは恐ろしい。でも、今日に関して言えば、収穫は非常に多くあった。しばらくの間、ココア一杯を目的に通ってみるのもアリだな、と思いながら、俺は改めて過去の空戦記録データベースを開いた。今日はとことん資料を漁ってやる――そんな気分だった。

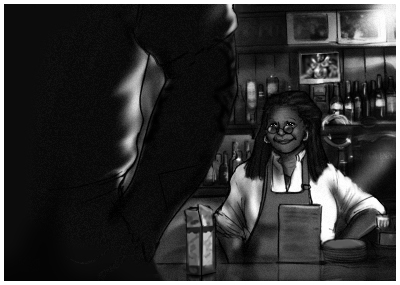

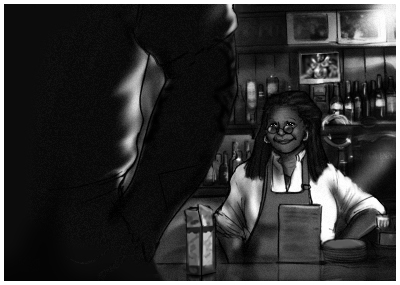

空になったグラスの中で、氷の欠片がキン、と渇いた音を立てる。照明が抑えられた店には、80年代のジャズが静かにかかっていた。そのカウンターの一席に座った男は、しばらく空いたグラスを手にしたまま動かない。つまみに頼んだらしいチーズの盛り合わせは、まだ半分も手が付けられていない状態だった。その様子に気が付いた店主は、軽くため息を吐き出した。

「重傷だねぇ。そんなに落ち込んでいるアンタは久しぶりに見るよ」

「ママ、すまねぇがもう一杯だ」

「さっきので前からのキープボトルは空いてるよ」

「じゃあ新しいのを付けてくれ」

俯いたままそう応える男の前に、店主は封を切っていないリッターサイズの白いパックを置く。男は驚いた表情で何度か瞬きをした後、苦笑を浮かべる。

「あのな、ママ、これは……」

「それじゃあ、こっちの方がいいのかい?」

店主がカウンターの上にさらにダメ押しのように置いたのは、封を切っていない粉ミルクの缶だった。

「それならあたしの奢りにしといてあげるよ。好きなだけ白湯で溶かして飲むといい」

男は仕方なく、牛乳パックの封を開けてラッパ飲みにする。

「とても健康的な味だぜ。酔いが一気に醒めそうだ」

「とても健康的な味だぜ。酔いが一気に醒めそうだ」

「それでちょうどいいんだよ、アンタには。全く……グレースメリア最凶の愚連隊だの、狼輪愚の王だの呼ばれた男にしちゃあ、少し情けないんじゃないのかい、アーサー?」

「そんなこと言ったってよ、あっちは本気で怒っているんだぜ。そりゃあ俺も悪いけど……」

「そうだねぇ。据え膳食わぬは何とやら……って、同僚たちの罠にまんまと引っかかってつまらん写真を撮られたアンタが全面的に悪いわな。あの子の性格考えれば、その後どうなるかくらい分かるでしょうに」

「面目ない」

「ま、やっちまったモンはしょうがないからね。ちゃんと素直に謝って来ることだよ。その顔に新しい傷が増えるかもしれないけど、あの子はちゃんと許してくれるさ。アンタがベタ惚れなように、あの子だってアンタに今でもベタ惚れなんだから」

「だといいんだけどな……」

苦笑いしながら、アーサーは牛乳パックを傾ける。もともと酒に飲まれることなどほとんど無い男の瞳に、生気が蘇るのを見た店主は、やれやれ、と聞こえないくらいの声で呟いた。

「バイクのハンドルを操縦桿に持ち替えた時、自分で何て言ったか覚えてるかい?死ぬまで飽きることがなさそうだ――そういう台詞を吐けるアンタだからこそ、あの子は付いていったんだよ。今はどうだい?同じことを言えるかい?」

「――それとこれは別さ。当たり前。空にいる間は最高さ。それに……久しぶりに後ろに乗せたら楽しそうな奴も見つけたしな」

そう言いながら楽しそうに笑うその姿は、昔と変わらぬ悪童の姿そのままだった。牛乳を一気に飲み干したアーサーは、少し古びてきたスコードロンジャンパーのポケットから、紙幣と小銭を取り出してカウンターに置く。

「今度の休暇にでも、詫びに言ってみるよ。大好物のプリンでも持ってな。……ママには世話になりっぱなしだな」

「なに、昔のよしみさ。うまくいったら、そんときは一杯あたしに奢ること」

「分かったよ。じゃあな」

ドアに付けられたベルがガラン、と鳴り、そして扉が閉じられる。去っていく男の足音を聞きながら、店主はカウンターの上に残されたグラスを片付け始める。何事も無かったのかのように、カウンターに備え付けられたスピーカーからは、静かにジャズの旋律が流れ出していく。この店の中だけ、まるで別の時間がゆったりと流れているかのように――。

「天使舞う空、駆け抜ける鉄騎」ノベルトップページへ戻る

トップページへ戻る

外敵に対処するよりも王国を一つにまとめることを最優先事項と考えた王は、数少ない王国軍の精鋭部隊の士気向上を目的として、「金色の王」を御旗として掲げた。それだけでなく、当初は自らも陣頭に立ち、騎士団を率いて戦場を駆け巡ったと伝えられる。御旗と王、双方に支えられた王国騎士団とその兵卒たちは常勝を誇り、気が付けば彼らが一歩前進するうちに諸侯の兵士たちは三歩も四歩も後退するようになっていった。「金色の王」の下に投降する騎士や兵たちも増え続け、開戦当初200人しかいなかったとされる騎士団は、王国内の諸侯が有する騎士の数を完全に凌駕する規模にまで膨れ上がったのである。だが、戦いが起きれば少なからず同胞の血が流れてしまう。アウレリウス2世は、前線を彼に忠実であった騎士団長らに委ねて、少人数の供を連れただけで国内を飛び回り始める。この時期、当時のエストバキア帝国はコルネリアス候の求めに応じてエメリア討伐のための動員を開始していたのである。残された時間が少ない中、アウレリウス2世は諸侯を説得して回っていく。このまま外敵の侵略を許し、エメリアの美しい大地を焼け野原に変えることが諸君らの望みなのか、と。現代とは異なり、王や皇帝の権力が絶対であった時代である。その権力者が、王国の将来を憂い、協力を求める姿に諸侯らはひれ伏し、自らの過ちを悔いたという。そして最大の抵抗勢力であったはずのコルネリアス候までが、アウレリウス2世の説得に応じてしまう。それだけでなく、自らの行いを悔いたコルネリアス候は、自らが「王国の剣」と化すことを王に誓い、彼の勢力下の都市と人民を全て託して、対エストバキア帝国軍の最前線に立ったと伝えられる。

外敵に対処するよりも王国を一つにまとめることを最優先事項と考えた王は、数少ない王国軍の精鋭部隊の士気向上を目的として、「金色の王」を御旗として掲げた。それだけでなく、当初は自らも陣頭に立ち、騎士団を率いて戦場を駆け巡ったと伝えられる。御旗と王、双方に支えられた王国騎士団とその兵卒たちは常勝を誇り、気が付けば彼らが一歩前進するうちに諸侯の兵士たちは三歩も四歩も後退するようになっていった。「金色の王」の下に投降する騎士や兵たちも増え続け、開戦当初200人しかいなかったとされる騎士団は、王国内の諸侯が有する騎士の数を完全に凌駕する規模にまで膨れ上がったのである。だが、戦いが起きれば少なからず同胞の血が流れてしまう。アウレリウス2世は、前線を彼に忠実であった騎士団長らに委ねて、少人数の供を連れただけで国内を飛び回り始める。この時期、当時のエストバキア帝国はコルネリアス候の求めに応じてエメリア討伐のための動員を開始していたのである。残された時間が少ない中、アウレリウス2世は諸侯を説得して回っていく。このまま外敵の侵略を許し、エメリアの美しい大地を焼け野原に変えることが諸君らの望みなのか、と。現代とは異なり、王や皇帝の権力が絶対であった時代である。その権力者が、王国の将来を憂い、協力を求める姿に諸侯らはひれ伏し、自らの過ちを悔いたという。そして最大の抵抗勢力であったはずのコルネリアス候までが、アウレリウス2世の説得に応じてしまう。それだけでなく、自らの行いを悔いたコルネリアス候は、自らが「王国の剣」と化すことを王に誓い、彼の勢力下の都市と人民を全て託して、対エストバキア帝国軍の最前線に立ったと伝えられる。 「とても健康的な味だぜ。酔いが一気に醒めそうだ」

「とても健康的な味だぜ。酔いが一気に醒めそうだ」