「その時」が始まる

さわやかな太陽の光が、大地に、そしてグレースメリアの街に降り注いでいる。初夏の風が、磯の香りも一緒に運んできて、この街独特の夏の香りが辺りを包み込んでいく。新市街の高台に建てられたその家の庭からは、近代的な新市街のビル群、グレースメリアの人々の自慢の一つである「王様橋」、そして「金色の王」が座る小さな古い城とが一望に出来る。時折その景色に視線を動かしながら、庭に置かれた椅子の一つに腰掛けて、メリッサは読みかけの小説のページを捲った。それは、中世の伝承をもとに書き起こされた冒険の物語。英雄王アウレリウス2世の側近の視点から描かれたこの作品は、彼女のお気に入りだった。小説である以上、フィクションは随所に埋め込まれる――これは仕方が無い。でも、現実の英雄王は本当にこんな姿だったのではないかな、とも彼女は思う。彼の残した「金色の王」は、今でもグレースメリアに生きる人々の誇りであり、守らねばならない大切な至宝。彼が成し遂げたこの国の安定を、私たちはこれからも守り続けていかなくてはならない――この街に生まれ育った者なら、きっとそう信じていることだろう。今この場にはいないアルバートも、その想いを胸に任務に就いている。戦闘機パイロットである夫は、今日もどこかの蒼い空で天使とダンスを踊っているに違いない。それが少し、メリッサには憎らしくてたまらない。彼を見送る時の定番の挨拶は、拗ねた顔で浴びせる「天使とダンスでもしてたら?」だ。その度に夫は申し訳なさそうな顔を浮かべて、頬にキスをする。そして、戻ってくるときには必ずどこかの店でケーキを買ってくる。同僚に言わせると、グレースメリア市内のケーキ屋の場所は部隊で二番目に知っているとのことだ。ちなみに一番目は、アルバートと長年の付き合いの悪友殿らしい。低いクラクションの音に振り返ると、見慣れた黄色いスクールバスが家の前に停まっていた。寝坊はしていないはずなのに、あの子は何をしているのだろう?

「おっとっと、何のプガチョフコブラ!」

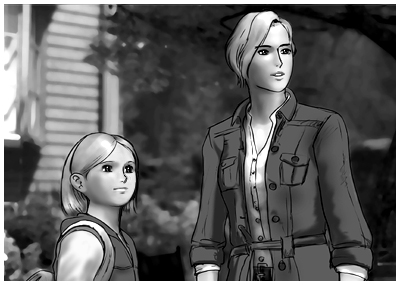

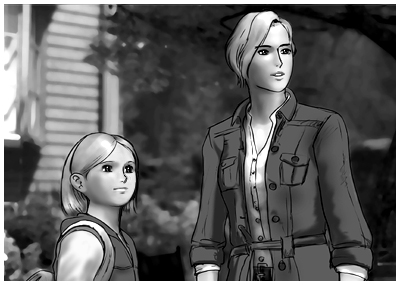

ドタドタドタ、という足音の後に、ドン、と着地する音が聞こえてくる。続けてドアが勢い良く開き、中から踊る金髪が姿を現す。

「こらマティルダ、また階段を飛び降りたでしょう!?」

「へーきへーき、フランカーはこの程度じゃ壊れないってね」

全く悪びれずに笑う娘の姿を見て、メリッサは苦笑を浮かべた。見かけとは正反対に、娘は正真正銘のおてんば娘。どうやら学校でも「男子生徒を引き連れて」駆けずり回っているらしい。そんな娘の姿に、アルバートが喜んでいるから余計に拍車がかかる。食卓に3人揃うと、どうも夫がもう一人いるような気分になってくる。もっと女の子らしいおしとやかさも身につけて欲しいと願うのは、母親の幻想なのだろうか?テーブルの上に置かれたラジオから流れてくる爽やかな歌声を奏でる子供たちのように、少しは女としての魅力も身につけて欲しい――メリッサのそんなささやかな願いは、当分かなえられそうも無い。ため息半分に、ランチボックスの入った巾着袋を娘に手渡す。

全く悪びれずに笑う娘の姿を見て、メリッサは苦笑を浮かべた。見かけとは正反対に、娘は正真正銘のおてんば娘。どうやら学校でも「男子生徒を引き連れて」駆けずり回っているらしい。そんな娘の姿に、アルバートが喜んでいるから余計に拍車がかかる。食卓に3人揃うと、どうも夫がもう一人いるような気分になってくる。もっと女の子らしいおしとやかさも身につけて欲しいと願うのは、母親の幻想なのだろうか?テーブルの上に置かれたラジオから流れてくる爽やかな歌声を奏でる子供たちのように、少しは女としての魅力も身につけて欲しい――メリッサのそんなささやかな願いは、当分かなえられそうも無い。ため息半分に、ランチボックスの入った巾着袋を娘に手渡す。

「お、いい匂い!ハンバーグ万歳!!」

「ちゃんとニンジンとピーマン入れといたわよ」

「げっ……悪魔」

「小悪魔に言われたく無いわよ」

舌を出した娘の手を取って、用意しておいたコインを握らせる。

「ちゃんと王様に渡すのよ。この間みたいにお菓子に姿を変えていたら……分かってるわね?」

「分かってるって。じゃ、行ってきまーす!!」

運転手に手を振りながら、マティルダはステップを駆け上っていく。ひらり、と身を翻して、ニコリと彼女は笑った。

「天使とダンスでもしてな!」

それは、我が家ではすっかりと挨拶代わりになってしまった夫アルバートの口癖。

「そうね。では、ワルツではなくタンゴで」

ニカ、と笑いながらサムアップしたマティルダの姿がバスのドア向こうに消え、馴染みの運転手が軽く首を下げてエンジンをスタートさせる。今日は学校の勉強はお休み。その代わり、校外学習で彼女たちは「金色の王」の座る王城へと向かったのだった。そこで、彼女たちは昔と代わらぬ優しい笑みを浮かべた王に謁見する。歴史上の色々な出来事は、大きくなってから覚えればいい。今は、あの王の姿をゆっくりと眺めるだけで、子供たちには充分。改めて椅子に座り直したメリッサは、再び小説を開く。ラジオからは陽気なDJの声と共に、この朝の光に相応しい歌声が流れ出す。今日もこの街は平和に満ち溢れている――全身に心地良い陽の光を浴びながら、メリッサは蒼く広い大空を見上げた。

窓の外を、グレースメリアの街が流れていく。レンタカーの後部座席で頬杖しながら、スパンクラーは飽きることなくその光景を眺めていた。そんなに大きくない車の中に軍属の男が4人も乗っていれば、もうそこはむさ苦しい空間以外の何者でもない。仲間たちを悪く言う気は勿論無かったけれども、早く解放されたいものだ――スパンクラーはそんなことを呟いた。今日のシフトは昼から。グレースメリアの滞在も間もなく終了となり、「金色の王に謁見だ!」と言い出したサッチャリンに強引につれてこられたようなものだったが、「金色の王」がスパンクラーは大好きだった。子供の頃から変わらぬ笑みを浮かべた王の姿を見ると、不思議と心が落ち着いてくるのだ。この間の部隊内の模擬戦における自分自身の行動を批判したマクフェイルに対し、「裏切り者」と心の中で罵った自分の狭量さを今では悔いている。まだ「俺が悪かった。お前の言うとおりだ」と伝えられてはいなかったが、あれ以降マクフェイルはいつも通りに自分に接している。その姿に、余計に自分の情けなさを思い知ったスパンクラーであった。

「グレースメリアでは連敗記録達成になっちまったな。上には上がいる。それを痛いほど分かっただけでも収穫だ。なあ、スパンクラー?」

「勘弁してくれ、サッチャリン。俺が悪かったよ」

「早くマクフェイルにそう言ってやれ。あんな優秀な後席、そうは配属にならないだろうからな」

ハンドルを握るサッチャリンが、ちらりとこちらを見ながら笑う。チームワークの意味を分からせてくれた先任には、感謝してもしきれないと思う。諸々の課題が明らかになったことは、プルトーン隊にとって喜ぶべきことなのだろう。次にグレースメリアに来る時は、もう少しましな戦いを見せてやる――部隊長として、スパンクラーはそう誓っている。「ハードなトレーニング」を課してくれた教官殿たちに恩返しをするためにも、だ。

「んー?おいおい、いくら眺めがいいからって、こんなところで事故るなよ、バカチンが」

サッチャリンの愚痴に視線を動かせば、車の進む先で一台の車が側壁に刺さって横向きになっている。こんな見通しの良いところで――軽い渋滞が出来始めていて、車のスピードは当然落ちることとなる。急ぐ時間でも無いさ、と再び窓の外に視線を向けたスパンクラーは、蒼い空に浮かぶ影の存在に気が付いた。

「おい、空中管制機の訓練なんてスケジュール聞いてるか?」

「何だって?……確かにいるな、E-767が。エンジントラブルでも起こしたか?」

「別にそんな様子は無いようだが……コスナー、基地に問い合わせてみてくれるか?」

「了解です」

携帯電話を取り出したコスナーが、基地に残っている隊員の一人を呼び出す。その間、スパンクラーは空中管制機の様子をじっと観察していた。エンジン等に問題がある飛び方には見えない。高度を保ちながら、ゆっくりとグレースメリア上空を緩やかに旋回するその姿に、スパンクラーは違和感を覚えた。それはまるで、この街に空から睨みを利かせる猛禽のようであったのだ。

「おっかしぃな。そんなスケジュールは無いって言ってるぞ、イワンの奴。基地でも確認中だとさ」

「確認中ってお前……現に飛んでいる奴に無線入れればいいだけだろうよ。グレースメリアの美人の顔を見たくなったのか、ってな」

「サッチャリン、信じたくは無いが、あれはエメリアの機体か?」

自らの声が震えていることをスパンクラーは隠せない。その一言で、車内は一気に凍りついた。

「……どういう意味だ、スパンクラー」

「勝手知ったるグレースメリアの空で、わざわざ偵察飛行まがいの飛び方をする必要がどこにある?あの機体、おかしいぞ!」

スパンクラーの声に呼応したわけでは無いだろうが、聞き慣れた轟音が雷鳴のように響き渡った。見上げれば、空に刻まれる白い傷跡。鍛えられたパイロットの目には、はっきりと見えた。いるはずのない、「戦闘機」の姿が。それも、大軍と言うべき鋼鉄の翼の姿が。

「コスナー少尉、基地に伝えるんだ、急げ!!」

「コスナー少尉、基地に伝えるんだ、急げ!!」

「りょ、了解!!」

「くっそ、こんなところ狙われたらひとたまりもないぞ。いっそ車捨てて逃げるか?」

大気を切り裂くような轟音。何事かと不安げに空を見上げる人々の姿が、周囲の車の中に見える。自分たちとて同じような表情を浮かべているだろう。人の国の上で大規模な演習を行うような国は存在しない。となれば、これは戦争だ。祖国をターゲットにした、侵攻作戦。一体どこの国が!?スパンクラーはすぐにその答えに到達する。永世中立を宣言しているノルデンナヴィクのはずが無い。だとすれば、隣国に侵攻するに足る戦力を保持している国は一つしかないではないか。「ユリシーズ」の欠片によって大地を引き裂かれたエストバキア連邦しか……!

橋の向こう側から対空砲火の火線が空に刻まれる。港湾地帯を航行していたエメリア艦隊の戦闘艦らしき姿が、ここからも確認できる。続けて発射された対空ミサイルが白い排気煙を吐き出しながら加速。やや低めの高度を飛ぶ敵戦闘機の1機がその直撃を食らって炎上。ぐるぐると回りながら炎に包まれ、そして海面に叩き付けられる。水柱が吹き上がる。その光景を目の当たりにした市民たちの恐怖は、ついにピークに達してしまった。車のドアが次々と開き、我先にと走り出す人々。うっかりドアを開けようものなら、誰かしらドアに正面衝突してしまうかのような勢い。

「もしもし……もしもし!イワン、聞こえるか!?聞こえてるな、大変だ、グレースメリアが、俺たちの街が攻められている!!誰でもいい、基地の人間に伝えるんだ。全航空部隊を出撃させろってな!!あぁ、冗談でこんなこと言うか、馬鹿野郎!!いいか、こいつはな……」

唐突にコスナー少尉の声が途切れる。それは、スパンクラーが見ていた光景と同じものが視界に入ったからだ。上空から旋回しつつ降下したF-4Eの翼から、白い煙と赤い炎を吐き出したミサイルが、轟然と加速しながら近付いてくる。振り返ったスパンクラーの目に、反対車線を走る黄色いスクールバスの姿が目に入った。何をそんなにゆっくり走っている。そっちは空いてるんだ、もっと速度を上げろ。ミサイルはさらに速度を上げて「王様橋」へと襲い掛かる。もう時間は無い。スパンクラーは口を開けたまま固まっているコスナーの手から携帯電話を奪い取り、大声で叫ぶ。

「マクフェイルに伝えろ。後は任せた、とな。エメリアを必ず守りぬけ、と伝えろ。いいな!?」

「だめだ、うあああああっ!!」

次の瞬間、周囲の光景が真っ白な光に漂白された。橋を直撃したミサイルは瞬時に炸裂し、巨大な火球が膨れ上がる。車の窓ガラスなど紙切れみたいなものだった。車内に瞬時に吹き荒れた炎は、スパンクラーたちの身体を生きたまま業火で焼き尽くしていく。言葉にならない断末魔の悲鳴は、しかし長く続くことは無かった。続けてやってきた衝撃波が彼らの乗る車を弾き飛ばしたのだ。巨大な橋を支える鋼鉄製のワイヤに叩き付けられた車体は、衝撃で真っ二つに引き裂かれ、炎に包まれた橋の上に再び着地する。最早、物言わぬ骸と化したスパンクラーの周りには、彼と同じような憂き目に遭った黒焦げの亡骸たちが転がり、周囲の炎によってさらに焼かれていく。空へと膨れ上がる黒煙と炎は、グレースメリアへの侵攻が始まったことを知らせる狼煙のように、空へと昇っていく。

何が起こったのか分からない。クラスの友達とわいわい騒いでいたはずなのに。下級生たちの笑い声。早速水筒からジュースを注いでいるクラスメート。お昼ご飯はお城から海を見下ろして食べる――予定だったのに。自分がどんな姿勢をしているのかも分からないなんて、それはマティルダにとっても初めての経験だった。両手……OK。両足……膝をどこかにぶつけたみたいだけど、大丈夫。でも、脛の裏側に何かが乗っているみたい。少し重い。うん、大丈夫、あたしは動ける。唯一、耳鳴りのする耳だけがまだ正常にはなっていなかったけれども、ゆっくりと目を開ける。そこは、まだスクールバスの中だった。でも、景色がおかしい。フロントウインドは粉々に砕け散り、その先には道路が続いている。ただし、座っていたはずの椅子は何故か視線の右側にあった。バスが横倒しになっていることに気が付くまでに、少し時間が必要だった。轟音と閃光の後、バスは弾き飛ばされるように傾いていった。そこまでは覚えている。シートベルトは締めていたはずだけど、どうやら滑り落ちてしまったらしい。それでもどうやら無傷に近いらしいことに気が付いて、マティルダは胸を撫で下ろす。とりあえず起き上がろうとして、足を誰かの手が押さえていることに気が付いた。見れば、見覚えのある袖口がマティルダの足を押さえていた。向こう側の席に座っていたリンツの手だった。怪我でもしているのか、身動きしない。

「ちょっとリンツ、こんな時までふざけないでよ。手が重いったら!!」

]

しかし返事が無い。自分ですら気絶していたのだ。ひょっとしたら酷い怪我でもして動けないのだろうか?身体を捻りながら起こして、次に足を引き抜くようにしてリンツの手の下から脱出する。ガラスの破片に気を付けながら、しゃがみ歩きで「重し」の相手にマティルダは近付いていった。

「リンツ、大丈夫?」

次の瞬間、ヒッ、という悲鳴と共にマティルダは息を吸い込んだ。リンツの手は力なく横たわっていた。だが、肝心のリンツの顔と身体が見えない。右腕の肩から先だけが、窓枠から顔を出していたのだ。赤黒い水溜りからは、錆のような匂いがする。それだけではなかった。リンツの少し向こう側。今日は王様に会いに行くから、と白いワンピースを着て来たのはアイリスだったはず。薄暗い車内で、彼女の白い服は目立つ。彼女は、仰向けに倒れていた。声をかけようとして、マティルダは目を背けた。これ以上無いくらいに見開かれた瞳。口。その口からは赤いものが大量に流れ落ち、色白の彼女の顔と金髪を黒く染めていた。そして、バスの窓枠がアイリスの腹を押し潰していた。白いワンピースが血に汚れて真っ赤だった。ごぼっ、と腹の中からこみ上げてきたものをマティルダは吐き出した。こんなに激しく嘔吐したのは生まれてから初めてかもしれない。一緒に涙が溢れ、しばらくマティルダはうずくまっていた。何なのこれ。何が起こったの?混乱する頭。でも、助けに来てくれる人がいない。腹のものを出しつくし、涙を拭った時には、マティルダの心はいくらか落ち着いていた。だったら、自分で何とかするしかないじゃない!生きてるんだから、この後どうするかを考えなくちゃ!!散乱した荷物の中から自分のナップザックを見つけ出した彼女は、鞄の中の巾着袋を見て母の姿を思い出した。「王様橋」で起こった「何か」を、きっとママは見ていたに違いない。きっと、自分のことを心配しているに違いない。どうにかして、無事を伝えなくちゃ。荷物を背負い、目元を袖で拭って、マティルダは腹を決めた。

「おい!無事な人は声出して!こんなところから逃げ出すよ。私に付いて来て!」

呻き声と共に、何人かの声が返ってくる。思ったよりもその声が多かったことに喜びを覚えつつ、返答の無いクラスメートたちも多いことに落胆する。バスがひっくり返る前、聞き慣れた雷のような音――ジェットエンジンの咆哮をマティルダは確かに聞いた。とすれば、グレースメリアに何か大変なことが起こってしまったに違いない。でも、この空には頼りになるパパがいる。パパより頼りになるかもしれないおっちゃんもいる。きっと何とかしてくれる!それだけを頼りにして、マティルダは今度こそパスの中から抜け出すべく、足を踏み出した。

遠雷のごとく爆音が響き渡る。そしてジェットエンジンの甲高い咆哮も。軍人を志した以上は、いつかこういう日が来ることを覚悟はしていたつもりだった。だけど、情けないことに、資料室の中に鳴り響いた空襲警報に俺は度肝を抜かれてしまった。予想外のことと言えば、例の資料室の主が「こんなのはいつものこと」とばかり顔色一つ変えなかったことだ。おまけに「さっさと出撃準備、走れ!!」と怒鳴りつけられてしまった。驚いたことに状況は最悪と言って良いほどに混乱しているらしく、通常ならブリーフィングルームに集められて作戦概要が伝えられるところが、「攻撃隊は上空でAWACSにより臨時編成される。準備の終わった隊から急ぎ出撃せよ」との命令一つで終了。こういうところでベテランと新米の差ははっきりと出てしまう。笑みすら浮かべて走り出していくベテランに対して、真っ青な顔をしながら不安げにあたりを見回しているのが、実戦経験を持たないルーキーたち――即ち俺たちだ。そうはいっても立ち止まっているわけには行かず、俺たちは愛機の待つ格納庫目指して走った。グレースメリアの整備兵たちはいい仕事をしてくれる。既に出撃準備に取り掛かったF-15Eの姿が勢揃いしていることに俺は安堵すら覚えた。ところが、俺たちの隊はいつまで経っても出撃できなかった。空対空ミサイルを満載した戦闘機たちが次々とテイクオフしていく姿を、俺は見守ることしか出来なかった。理由は簡単。出撃しようにも、パイロットが揃わないのだ。唯一ペアが揃った5番機だけが教官の率いるF-15Cの隊に組み込まれて先行したけれど、残りの5機は格納庫前が定位置のように佇んでいる。4番機のイワン・ヘンデルセン少尉も何かの用件があったのか、司令室に呼ばれたきり姿を見せない。

「おかしいな。隊長たち宿舎はとっくに出ているそうだぞ」

不安げな顔をしているのは3番機の兵装システム士官であるアリスト少尉だ。彼の前席も、連絡が付かなくなってしまった同僚たちの一人だ。

「朝早く、基地のレンタカーで隊長やサッチャリン中尉たちと出かけたって話は聞いているんだが……集合時間に遅れるなんて、らしくないよな、確かに」

「案外落ち着いているのな、マクフェイル。俺なんか足の震えがちっとも止まらないぞ」

「落ち着いているわけないだろ。この空の先は実戦だぞ。本物の機関砲弾とミサイルが飛び交う場所だぞ。この間の模擬戦の通り一つ間違えればミンチになる物騒な空に行かなきゃならないのに、落ち着いていられるかと思うか?……それにしても遅いな、スパンクラー中尉たち。いくらなんでも、連絡くらいは入れて欲しいもんだけど……」

「落ち着いているわけないだろ。この空の先は実戦だぞ。本物の機関砲弾とミサイルが飛び交う場所だぞ。この間の模擬戦の通り一つ間違えればミンチになる物騒な空に行かなきゃならないのに、落ち着いていられるかと思うか?……それにしても遅いな、スパンクラー中尉たち。いくらなんでも、連絡くらいは入れて欲しいもんだけど……」

俺とスパンクラー中尉が乗り込むはずの愛機は、搭載出来る限りの空対空ミサイルをぶら下げて、出撃を待っている。模擬戦などでキルした相手の数を、スパンクラー中尉は歴代のエースたちにならって「星」にして書き込んでいた。もし俺たちが生還した時には、「本物のキルマーク」がここに加わることになるだろう。グレースメリア基地の全作戦機だけでなく、グレースメリア中の全軍に出撃命令が下るなんて尋常なことじゃない。これまでのようなエストバキアの一軍閥による越境とはワケが違う。この規模は、軍団が丸ごと攻め込んできたと考えるべき状況だ。つまり、エストバキアが――まだ決まったわけじゃないが――国を挙げてエメリアへの侵攻を開始したということなのか?一体何のために?いや、彼らにはそんな余力が残っていたというのか?或いは環太平洋事変のような未知の勢力が相手なのか?色んな考えが頭の中を巡り、目眩がしそうになる。エメリアの軍事力は、何だかんだと言いながらも決して少ないものではない。増大するエストバキアの軍事力に比例するように、陸海空の戦力が整えられてきたからだ。空軍に関しても、最新鋭の機体数自体は少ないが、質という点で充実した装備が揃えられてきた。そのエメリア相手に戦争を仕掛けるのだ。俺が思っている以上に、相手には相当な覚悟があるに違いない。

それにしても、いつになったら来るのだろう?連絡の無いスパンクラー中尉の姿を探して視線を漂わせていた俺は、俺たち同様にパイロットスーツを纏い、派手なカラーリングが施されたヘルメットを抱えた男の姿に気が付いた。他部隊のパイロットだろうか、と思っていたら、事もあろうに彼は俺たちの隊の機体に近付いてきたのだ。どうやら整備兵たちとは馴染みらしく、彼らの敬礼に手を挙げて応えている。そして彼は、よりにもよって俺の乗る機体のタラップに手をかけた。

「ちょっと待てアンタ、何やってるんだ!!」

さすがに自分の愛機に勝手に乗り込もうとする人間を見過ごすわけには行かない。大股に足を踏み出して、俺は愛機へと近寄っていった。タラップへ手をかけたまま、大柄の男がこちらをじっと見ている。上背は俺よりも大きい。戦闘機のコクピットが狭くて仕方がないに違いない。

「勝手に人の隊の機体を使わないでくれ!俺たちだって、前席が到着し次第、すぐに飛ばなきゃならないんだ。アンタだって自分の機体があるだろう!?」

返答は無い。無言のままサングラス越しにこちらの姿を見ていた男は、しばらくしてタラップから手を離した。ヘルメットを抱えたまま、こちらに身体を向ける。

「……その声、お前がマクフェイル少尉か」

その低く落ち着いた声には、こちらも聞き覚えがあった。その声の主の名に頭が回るよりも早く、男は次の言葉を放つべく口を開く。

「残念だが、スパンクラーは来ない。奴からの伝言だ。「エメリアを必ず守りぬけ」……真面目なあいつらしい言葉だと思わねぇか?」

「え……」

こちらの名を知っていたことにも驚いたが、「スパンクラーは来ない」だって?それが意味することを理解できないほど、俺は頭が悪いとは思わない。呆然と見上げる俺は、後の句を次ぐ事が出来ない。

「10秒だけ時間をやる。俺と一緒に敵討ちに出かけるか、今のうち仲間たちと撤退するか、好きな方を選べ。決断するのはお前だ、マクフェイル」

唐突に突きつけられた決断の時。そしてこれが、長く続く戦いを共にすることとなる"相棒"との出会いだった。

「天使舞う空、駆け抜ける鉄騎」ノベルトップページへ戻る

トップページへ戻る

全く悪びれずに笑う娘の姿を見て、メリッサは苦笑を浮かべた。見かけとは正反対に、娘は正真正銘のおてんば娘。どうやら学校でも「男子生徒を引き連れて」駆けずり回っているらしい。そんな娘の姿に、アルバートが喜んでいるから余計に拍車がかかる。食卓に3人揃うと、どうも夫がもう一人いるような気分になってくる。もっと女の子らしいおしとやかさも身につけて欲しいと願うのは、母親の幻想なのだろうか?テーブルの上に置かれたラジオから流れてくる爽やかな歌声を奏でる子供たちのように、少しは女としての魅力も身につけて欲しい――メリッサのそんなささやかな願いは、当分かなえられそうも無い。ため息半分に、ランチボックスの入った巾着袋を娘に手渡す。

全く悪びれずに笑う娘の姿を見て、メリッサは苦笑を浮かべた。見かけとは正反対に、娘は正真正銘のおてんば娘。どうやら学校でも「男子生徒を引き連れて」駆けずり回っているらしい。そんな娘の姿に、アルバートが喜んでいるから余計に拍車がかかる。食卓に3人揃うと、どうも夫がもう一人いるような気分になってくる。もっと女の子らしいおしとやかさも身につけて欲しいと願うのは、母親の幻想なのだろうか?テーブルの上に置かれたラジオから流れてくる爽やかな歌声を奏でる子供たちのように、少しは女としての魅力も身につけて欲しい――メリッサのそんなささやかな願いは、当分かなえられそうも無い。ため息半分に、ランチボックスの入った巾着袋を娘に手渡す。 「コスナー少尉、基地に伝えるんだ、急げ!!」

「コスナー少尉、基地に伝えるんだ、急げ!!」 「落ち着いているわけないだろ。この空の先は実戦だぞ。本物の機関砲弾とミサイルが飛び交う場所だぞ。この間の模擬戦の通り一つ間違えればミンチになる物騒な空に行かなきゃならないのに、落ち着いていられるかと思うか?……それにしても遅いな、スパンクラー中尉たち。いくらなんでも、連絡くらいは入れて欲しいもんだけど……」

「落ち着いているわけないだろ。この空の先は実戦だぞ。本物の機関砲弾とミサイルが飛び交う場所だぞ。この間の模擬戦の通り一つ間違えればミンチになる物騒な空に行かなきゃならないのに、落ち着いていられるかと思うか?……それにしても遅いな、スパンクラー中尉たち。いくらなんでも、連絡くらいは入れて欲しいもんだけど……」