名言誕生

いつの間にか、グレースメリアにも冷たい風が吹く季節になっていた。今の住処に行き着いたときには、まだこの街は真夏だったはずなのに。夏と比べれば随分と優しくなった日差しを見上げながら、マティルダは変わり果てたグレースメリア市街を散策している。グレースメリアが襲撃されてからしばらくは、基本的に隠れ家たる穴蔵にこもっていた彼女たちだったが、「このまま篭ってると身体にも精神にも良くない。秘密の出口から外にも出よう!」というバレンティンの提案を受けて、少なくとも一日一回は表に出ることが義務となったのだ。実際、遊び道具もほとんどない穴蔵の生活は、日が経つにつれて辛いものに変わりつつあったから、その提案は妥当なものだった。驚いたことに、バレンティンは隠れ家から表へと出るための「秘密の入口」を新たに発掘してきていて、マティルダたちを驚かせたものである。そして表に出るようになった彼女たちは、グレースメリアの現実を改めて突きつけられた。あの時は必死に逃げるしかなかった王様橋は、未だに黒焦げ、崩れ落ちたまま。きっと世界で一番美しい街に違いないと思っていた首都の街並みも、爆撃によって穿たれた大穴や崩れたビルが放置されたまま。何より、エストバキアの兵士たちが我が物顔で歩き回っていることがマティルダには気に入らなかった。すっかり景色が変わってしまった道を歩きながら彼女が辿り着いたのは、グレースメリア中央駅のロータリー。駅としての機能は既に回復していたけれども、ホームの屋根はところどころ穴が開いたまま。かつてエメリアの国旗が掲げられていた場所には、エストバキアの真っ赤な旗が翻る。「クソッタレ」と父親とその親友たるおっちゃん直伝の罵り言葉を小声で呟きながら、マティルダは駅の一角に腰を下ろした。

この駅はエストバキア本国とエメリアとを結ぶ重要な拠点でもあるようで、旅行鞄を手にした兵士たちの姿が多い。その結果何が起こるかと言うと、彼ら旅行者はこの街に一人放り出された子供たちの格好の「獲物」となった。その荷物には、少なからぬ現金が必ず含まれていたからである。マティルダたちの場合、食料という点に関しては不安は無かったものの、一番の問題は服だった。そして、服を買うためには現金が必要だった。バレンティンはとても悲しそうな顔をしたけれども、彼の財布に負担をかけ続けるのも嫌だったので、必要最低限に絞って、マティルダたちも盗みに手を染めた。最初の何回かで比較的多めの現金を確保出来たので今は全く手を出してはいなかったけれど、首都における子供たちの窃盗はエストバキア軍の神経を逆撫でしたようで、最近はパトロール兵の姿が倍増した。さらに、彼らは犯罪少年・少女を更生させるための施設まで作り上げ、これをさも素晴らしい施設であるかのように宣伝した。もとはと言えば、彼らが戦争を起こしたからこうなっているのだ、という事実を棚上げにして。結果、パトロール兵たちの増加に反比例するかのように、エストバキア兵を狙った小犯罪は却って増加した。そして、逆上した兵士によって被害に遭う子供たちの数も増加した。最も滑稽だったのは、将軍たちに取り入ろうと躍起になっている政治家たちで、そういった犯罪を起こしているのはもともと不良少年ばかりだ、等という声明を発表し、首都に残った人々の失望と失笑を買うこととなった。父親やおっちゃんたちが戦い続けているというのに、何てアホな大人たちだろう、とマティルダも呆れ返ったものである。

何やら甲高い話し声が聞こえてくる方向に視線を向けたマティルダは、そこに複数の軍服と、真ん中でマイクを持って何やら偉そうに演説している男の姿とを見出した。放送局独特の大きな集音マイクに加え、テレビカメラの姿もある。わざわざスーツをぴしりと着込んでいるところが、マティルダの癇に障った。言うまでも無く、エストバキア軍の放送局だ。ちなみに、占領下でのテレビ番組は極めてつまらないものに変わっている。民放がことごとく放送停止に追い込まれたうえ、唯一のチャンネルがエストバキア駐在軍によって運用されているからだ。これがとにかくつまらない。陰気な顔のおっさんが延々と演説していたり、エストバキア語の教育番組らしきものが放映されたり、マティルダにとって楽しかったのは、赤いフランカーの航空部隊のドキュメンタリーくらいのものだった。でも、それさえも繰り返し繰り返し同じ映像が流されているのでは次第に飽きてくる。エストバキアの人たちはよくもこんなものばかり見せられて平気なものだ、と違う意味でマティルダは感心していた。そういう放送局の人間だけあって、聞こえてくる言葉も何だか平凡なものばかり。かつてのエメリアの放送局のアナウンサーたちのような豊かなボキャブラリーとは、どうやら無縁であるらしい。必要以上に張り上げる声が、また気に食わない。そうでなくても、エストバキア軍人の存在自体、鬱陶しいものであるのだから。

「――ここ、グレースメリア中央駅の広場にも、哀れなストリートチルドレンたちの姿が見えます。彼らが正しく豊かな生活を送ることが出来るよう我々は日々努力しておりますが、成果をその一人にマイクを向けてみたいと思います」

唐突に「気に障る」声が耳元で聞こえ、マティルダはじろりとその方向を睨み付けてしまった。先ほどまで少し離れたところにいるはずの放送局の面々が、いつの間にか自分の側に来ていたのだった。厳密には、アナウンサーとマイクだけが近くにいる、というところか。テレビカメラ本体は駅広場の方に向けられていて、マティルダたちの姿を捉えているわけではなかった。アナウンサーらしき男は、一方の手でマイクを持ち、一方の手には何故かチョコレートを持っていた。

「ねえ君。同じような哀れな生活をしている仲間たちのためにも、協力してもらえないかい?私たちは、エメリアの国を正しく導きたいから、ここに来ているんだよ。一言でいいから。"エストバキアの兵隊さんたちのおかげです"とでも言ってくれれば、このチョコレートをあげるよ」

「ホントに?うわー、チョコレート久しぶりなんだよねぇ」

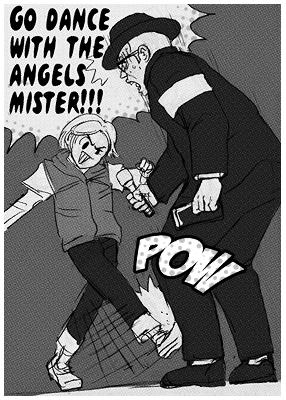

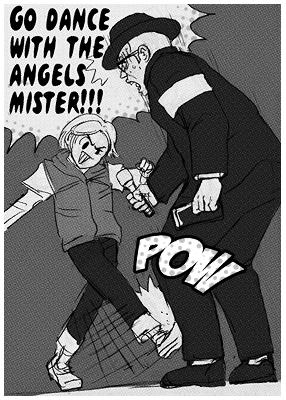

そう言いながら、マティルダは素早く逃走ルートの確認をするために目を動かした。チョコレートは確かに捨てがたかったが、かといって無条件にエストバキアの人間を信じられるほど、マティルダも子供ではなくなっていた。マティルダの沈黙を了解と考えたのか、アナウンサーがマイクを差し出してきた。彼の浮かべている不似合いな作り笑いが気に入らず、従順な天使ぶりを演じようとしていた彼女のスイッチは、悪魔モード全開へと切り替わった。パパの悪友たるおっちゃんが教えてくれた、「いざという時の身を守る方法」を実践する時は今、と確信したのである。今の身長じゃ一番きついのは無理、だけど2番目にきついのは打てる。しっかりと反動を付けて、関節のバネを活かして、容赦なく思い切り振りきること。こうすれば、大抵の男は追ってこれない。実際、パパに実演してみたらママの悲鳴が聞こえてきたっけ。確かその後、おっちゃんは両家のママからきつく叱られていたような気がする。もっとも、ニーナお姉ちゃんに「あれ、私も教わって、パパにかましちゃったんだよねぇ。滅多なことでやっちゃ駄目だよ」と言われて、どれだけ「痛い」ものなのか初めてマティルダは理解したのだが……さて、この相手はどうなることやら。ほんのちょっとの同情を爪先に乗せて、右足に最大限の加速度をかけて力いっぱい振り上げた。

「天使とダンスでもしてな!!」

「天使とダンスでもしてな!!」

「ぐえぇぇぇっ!?」

足先に肉が食い込む嫌な感触はクリーンヒットの証。真っ赤な顔になって倒れこむ男の無様な姿に爽快な笑みとウインクを投げ付けて、マティルダは全速力で駆け出した。あまりに唐突に起こった目の前の事象を呆けたように眺めていた男たちの意識が現実に引き戻されるまでにはそれなりの時間がかかっていたが、大人の足の速さを侮るほどマティルダも子供ではない。最初のスタートダッシュでどれだけ安全圏へ逃れられるかだ、と計算しながら、マティルダは古い町並みの小路へと飛び込んでいく。ようやく本来の役目を思い出したのか、背後からは甲高い笛の音と重い軍靴の足音が複数追いかけてくる。小路の途中に古びた大きなポリバケツを見つけたマティルダは、一旦立ち止まって、思い切り水平蹴りをぶちかます。ぐわん、という音と共に中に詰まっていたゴミをぶちまけたバケツが、ちょっとした障害物として転がったのを確認して、マティルダは再び走り出した。背後で重いものがひっくり返る音と怒声とが聞こえてきた。舌を出しながら前を見る。ほとんど車が通ることの無い道を挟んだ向こうは、ダウンタウンのさらに入り組んだ小路へと変わる。もし車が来たら横ステップ、10メートルを奪取で超えて、後は撒くだけ――猫のような敏捷さを発揮して走るマティルダの足の速さと地の利は、常に彼女の味方だった。壁に囲まれて薄暗い道から太陽の下へと飛び出したマティルダは、次の瞬間壁や車の硬さとは違った何かに思い切りぶつかって、弾き飛ばされてしまった。一瞬にして地面が目の側に近付き、視界の風景が直立する。

「アタタタ……って、大丈夫かい、お嬢ちゃん?駄目じゃないか、通りで飛び出したらいけない、って親御さんからも教わっただろ?」

よりにもよって、ぶつかった相手はエストバキアの兵士だった。憎まれ口の一つでも叩いてやろうと思って睨み付けた先には、ちょうど父親と同じくらいの年頃の男の、少し困ったような顔があった。それから気が付いた。兵士はエストバキア語ではなく、流暢なエメリア語でマティルダに話しかけていることに。だが、今のマティルダには時間が無かった。衝突のタイムロスで、背後から迫ってくる笛の音と足音とが確実に近付きつつあったのだ。立ち上がろうとして、視界がぐるりと回転して再び突っ伏す。衝突の衝撃で、彼女は脳震盪を起こしてしまっていたのだった。それでも這っていこうとするマティルダと、背後から迫る音との間で何事かを考えていた男は、マティルダの身体を軽々と担ぎ上げた。彼の視線の先には、近辺の家庭のゴミを入れておく金属製の大きなダストボックスが置かれていた。素早く中を確認し、既に中身が空っぽになっていることを確認して、マティルダをその中へと押し込める。「少し大人しくしてるんだよ」と言い残して、兵士は蓋を閉めると再び先ほどの小路の出口へと小走りに近寄っていく。ちょうどそこに、マティルダの追っ手たちがいよいよ到達しようとしていた。重い軍靴の音が通りに飛び出して来ようとした次の瞬間、幾人かの驚く声と悲鳴、そして地面に何かが転がる派手な音とが響き渡った。少々生臭い箱の中で、マティルダは思わず両手で耳をふさいだ。

「アタタタ……って、何事ですか!?危ないじゃないですか、こんな大勢で出てきたら」

「馬鹿者!!おい貴様、今ここから小娘が出てこなかったか?あのガキは重罪人だ!!」

「ああ、猫みたいに敏捷なのなら、そっちのダウンタウンの道に走って行きましたよ。何しろとんでもない勢いでね、あやうくこっちが吹き飛ばされそうになりましてね」

「説明はいい!!もし見つけたら、すぐに取り押さえるんだ!あのガキのせいで、広報官殿が傷を負われたのだ。全く、エメリアのガキめらにはろくなのがいない!!」

「ははぁ、それはまた災難で」

「おい、行くぞ!!!」

ドカドカドカ、という重い足音は、すぐ傍に置かれたダストボックスではなく、ダウンタウンへと続く小道へと消えていく。ちなみに、あの道は地元の人間でないとそうそう簡単には出口の見つからない迷路状の小道であり、あの男たちがこれからたどるであろう事態を思い浮かべてマティルダは人の悪い笑みを浮かべた。と、箱の蓋が開かれ、太陽の光がいっぱいにさしこんできた。眩しくて目を瞑った彼女の身体が、再び軽々と持ち上げられ、そしてそっと地上に着地する。先程の兵士が腕組みをしながら、困ったような表情を浮かべていた。

「やれやれ、とんだ重罪人を助けてしまったなぁ」

「フン、天使とダンスでもしていればいいのさ」

「いい啖呵だったよ。君の一撃で少しは真人間に戻ったろうさ」

兵士はそう言いながら、耳にはめたイヤホンを軽く叩いて笑った。どうやら、先ほどの一部始終をラジオで聞いていたということらしい。追手の男たちとはどうやら違うらしい、と納得したマティルダは、少しだけ兵士に対する警戒レベルを引き下げた。もちろん、何かあったら先程同様の攻撃を加える準備を整えながら。もっとも、男はマティルダに危害を加えるつもりは毛ほども無いらしい。ゴミ箱の中に放り込まれはしたが。

「さて……そんなに時間は無いな。今のうちに逃げた方がいい。連中に見つからずに済む道のアテくらいはあるんだろう?」

「勿論だけど……いいの、重罪人逃がして?」

「嫌われ者の広報官をぶちのめした英雄にお咎めなし……って奴だ。ほら、早く行きな」

エストバキアの兵士にも話せる大人はいたらしい。彼の言うとおり、ダウンタウンの袋小路に迷い込んでいるとはいえ、さらに怒り狂った男たちが戻ってくる前に逃げるが得策だった。命の恩人と言っても良い兵士に興味が湧いてきたところではあったが、この街にエストバキアが留まっている限りはいずれ例を言う機会もあるだろう。少しうしろ髪を引かれる気分ではあったけれど、ダウンタウン方面とは反対のルートへマティルダは走り出した。でも、少しだけ走ったところで彼女は立ち止まり、先程の兵士に向かって大声を出した。

「サンクス、おじさん!天使とダンスでもどう?」

「ハードなキック無しならいつでもどうぞ」

満面の笑みで応える兵士にこちらも何度か手を振って、今度こそ「ねぐら」へ戻るべくマティルダは全速力で走り出した。

『天使とダンスでもしてな!!』

聞き覚えのあるフレーズと、凛とした少女の声とに、俺は思わずラジオを流しているスピーカーを見上げてしまった。正面に座っているタリズマンもカレーライスを掻き込む手をピタリと止めて、次いで愉快そうに笑みを浮かべた。そのフレーズは、今は亡き天使のエース、アルバート・ハーマン大尉の好んだ台詞。グレースメリアからの脱出組を除けば、その台詞は一般に知られているようなものではない。ちなみに、大尉には元気の良い一人娘がいたと聞いている。タリズマンの台詞を借りれば、アルのせいでせっかくかわいい顔が台無しだ、ということらしいが……。

「タリズマン、今のって」

「元気そうで何よりだ。マティルダの奴め、父親譲りのタフネスと性格の悪さ炸裂ってところか」

「しかし痛快な悲鳴が聞こえてきていたようだが……大丈夫か?」

「シャムロックも心配性だな。心配ないさ。あの娘は、俺とアルがみっちりとサバイバル術を仕込んである。子供と思って舐めてかかるエストバキア兵士の吠え面かく姿が思い浮かぶぜ」

人の悪い笑みを浮かべてみせるタリズマンだが、最近少しだけ分かってきたことがある。それは、言っている事と考えている事とが全く別のとき、タリズマンは口数が増えるということだ。ハーマン大尉戦死の報を聞いた後の時しかり、そして今回の気持ちの良い啖呵を聞いた後しかり。だが、そう楽観出来るような事態ではない。グレースメリアは依然エストバキアの占領下。さらに、現在となっては市民の脱出は大原則として「まかりならん」ということになっている。そのグレースメリアからの放送で、ハーマン大尉の娘さんが登場したということは、彼女は危険地帯からの脱出に失敗したことと同義なのだから。

「そういや知ってるかい、タリズマン。エストバキアの占領政府たちは、素行の悪いストリートチルドレンたちを「矯正」するための施設を作って、有り難い教育とやらを施してくれるのだそうだ」

「それ本当か、ランパート?自分たちで戦争始めて、親と生き別れの子供たちを大量に生み出した挙句に洗脳教育施そうだって?厚顔無恥とはまさにこの事じゃないか」

「まあな。デュランの言うとおり、俺だって腹ただしい限りだ。俺の娘までそんなところに入れられているんじゃないかと考えると、正直今からグレースメリアに爆弾抱えて出かけたくなる」

おどけた口ぶりのランパート大尉ではあるが、その表情はどちらかというと引きつっていたし、目は笑っていなかった。同様に、エンジェル隊からアバランチ隊に編入されることになったピリカ少尉も、普段の無口さに拍車がかかったかのように黙りこくっている。もっとも、その首筋にははっきりとキスマークが見えていたけれども。しかし、朱に交われば何とやら、というやつで、グレースメリア組は比較的食堂では何故かよく固まっている。そのせいか、一際騒々しい。他方面からケセドに逃れてきた部隊の中には、そんな俺たちを苦々しく眺める連中もいる。彼らの大半は、実はエストバキアと直接銃火を交えずにケセドに合流した部隊であったりする。最前線を経験した部隊の場合、実際に交信のやり取りをしたり、支援攻撃等で協力をしたこともあってか、比較的俺たちの受けが良いのとは対照的だ。だが今日は、そんな俺たちの騒ぎが余程気に食わなかったらしい。2列向こうに座っていた一団の一人がテーブルを激しくたたき、食堂中に響き渡るような騒音を撒き散らしたのだった。

「貴官らには規律と秩序というものは無いのか!!誰だか知らないが、薄汚れたストリートチルドレンの罵り言葉を取り上げて馬鹿騒ぎするなんて、正気の沙汰とは思えない!こんなのが首都の防衛に就いているから、エストバキアに好き放題を許したんじゃないのか!?」

「……もう一度言ってみろ……」

瞬間的に沸騰したかのように立ち上がったのは、隊長含めて部隊全滅の憂き目に遭ったピリカ少尉だった。ちなみに、騒動を始めた当人の階級証は中尉殿。押し殺した声に最初はぎょっとしていた男だったが、階級証を見て引きつった笑いが浮かぶ。こいつとは絶対に仲良く出来ないな、と確信する。どうやら、俺も隊長の「朱」に染まってきたらしい。無言のままテーブルを乗り越えていきそうなピリカ少尉だったが、その肩にデュラン大尉の手が置かれる。不満そうに隊長の顔に視線を向ける少尉だったが、大尉は黙って首を横に振る。もっとも、そうしている大尉のこめかみ辺りの血管がぴくりと痙攣してはいたけれども。それには気が付かない相手が、さらに腹ただしい言葉を続ける。さすがに俺も、頭に血が昇り始める。大体、こういう奴に限ってまともに前線に立っていないと相場は決まっている。そう考えて、少し前まで自分もそうだったのか、と気が付いて少しだけ熱が冷める。そして、騒然とし始めた食堂にコッソリと入ってきた人影には全く気が付かないでいた。

「やれやれ、教育がなっておりませんな、大尉殿。これからの逆襲、忍耐は良く言い聞かせて頂きませんと」

「――その好き放題開いている間抜け口をつぐむ我慢を貴官は覚えるべきじゃな、中尉殿」

聞き覚えのある愛嬌たっぷりのしゃがれ声は、しかし辛らつな毒針となって「お間抜け」中尉殿の心臓を貫いたに違いない。ぎょっとした顔で振り向いた「中尉殿」の隣には、見覚えのある……見間違うことの無い老兵殿の姿があった。その顔に浮かんだ笑みは、どちらかと言えば悪魔の微笑のように俺には思えた。黙り込んだ中尉殿の部隊章をしげしげと眺めていたベンジャミン大尉は、やがて彼の所属する部隊の隊長らしい男に視線を向けた。

「確か貴官らの部隊は北部基地から来たんじゃったの。いやいや、なかなか大した戦績じゃて。何しろケセド防衛のお題目を掲げて、エストバキアと一戦も交えずにいるのだからのう。その身のこなし方を少し教わりたいところじゃて。ところがのぅ、困ったことにそういう奴ほど戦闘をしたがるんじゃよ。最前線では真っ先に尻尾を巻いて逃げるくせにの」

「あ……それは……」

「何だこの老いぼれ、すっこんでろ!!」

「このたわけ共が!!前線も経験したことの無いヒヨッコが、戦争なぞ語るもんじゃないわ!!まして、グレースメリアからここに至るまで死線を潜り抜けてきた面々に対して意見するなぞ、100年早いわ。おまけにこのワシにすっこんでろじゃと?寝言は寝てから言うもんじゃ、たわけぃ!!!」

大音声に一斉に起立した男たちが、慌しく逃げていく様を、大尉は腰に両手を当てながら眺め、しばらくしてからため息を吐き出した。野次馬連中から、「酔いどれドランケンだぜ、あれが」というささやきが聞こえてくる。騒ぎは終わり、とばかりに手をひらひらと振りながら振り返ったとき、そこには元の「食えない」親父さんの顔に戻った"ドランケン"がいた。

大音声に一斉に起立した男たちが、慌しく逃げていく様を、大尉は腰に両手を当てながら眺め、しばらくしてからため息を吐き出した。野次馬連中から、「酔いどれドランケンだぜ、あれが」というささやきが聞こえてくる。騒ぎは終わり、とばかりに手をひらひらと振りながら振り返ったとき、そこには元の「食えない」親父さんの顔に戻った"ドランケン"がいた。

「まだまだ声だけは若けぇじゃねぇか、とっつぁん。頭の血管は大丈夫か?」

「相変わらず失礼な奴じゃ。今年の健康診断でも三十代前半と診断されておるわ」

「しかし良く無事で……ここまで一体どうやって逃げてきたんだ?」

「それは聞くも涙語るも涙の話でのぅ。とてもとてもシラフでは話せんわい」

「おいシャムロック、とっつぁんの話は7割ホラだから、聞くつもりならその前提で聞いとけよ」

「本当にひどい奴じゃよ。数ヶ月ぶりに戻った同僚にこの仕打ちじゃ」

「誰だよ、ベイルアウトする時に自前で何とかするとかほざいたのはよ」

憎まれ口を叩いてはいるけれども、タリズマンは同僚の生還を誰よりも喜んでいるに違いない。それにしても、ベンジャミン大尉のベイルアウトした地点は、言うまでも無くエメリア軍とエストバキア軍とが激突していた激戦区であったはずだ。脱出するといっても、銃弾飛び交う戦地を潜り抜けてきたであろうことは想像に難くない。7割ホラとはいえ、そのサバイバル術は参考にしておきたいところではある。自分だって、一つ間違えれば同じ憂き目に遭う可能性が無いわけではないのだから。

この翌日、ガルーダ隊に対してある辞令が下される。

それは、ガルーダ隊に虎の子のF-15Eをもう1機配備すること、前席にマーカス・ランパート大尉、後席にテディ・ベンジャミン大尉が搭乗することを正式に認可する、というものだった。この時の俺が知る由もなかったが、エストバキア軍に最も恐れられることとなる「鳥のエンブレム」のF-15E部隊が誕生したのが、まさにこの日であった。

「天使舞う空、駆け抜ける鉄騎」ノベルトップページへ戻る

トップページへ戻る

「天使とダンスでもしてな!!」

「天使とダンスでもしてな!!」 大音声に一斉に起立した男たちが、慌しく逃げていく様を、大尉は腰に両手を当てながら眺め、しばらくしてからため息を吐き出した。野次馬連中から、「酔いどれドランケンだぜ、あれが」というささやきが聞こえてくる。騒ぎは終わり、とばかりに手をひらひらと振りながら振り返ったとき、そこには元の「食えない」親父さんの顔に戻った"ドランケン"がいた。

大音声に一斉に起立した男たちが、慌しく逃げていく様を、大尉は腰に両手を当てながら眺め、しばらくしてからため息を吐き出した。野次馬連中から、「酔いどれドランケンだぜ、あれが」というささやきが聞こえてくる。騒ぎは終わり、とばかりに手をひらひらと振りながら振り返ったとき、そこには元の「食えない」親父さんの顔に戻った"ドランケン"がいた。