歯車は動き出す

出撃する前、皆一様に険しい顔で慌しく動き回っていたカンパーニャ飛行場は、その姿を全く別物へと変えていた。戦略的にはそれほど意味の無い限定的な戦局での勝利であるにもかかわらず、基地に降り立った俺たちは周辺施設に待機を強いられていた陸軍の兵士たちまで加わった歓喜の集団に迎えられたのだ。こんなにカンパーニャの周辺には友軍がいたのか、と驚かされる。愛機の寝床であるハンガー前で停止してキャノピーを開くと、ボリュームを間違って上げてしまったときのような大音声で歓声がコクピットの中へと飛び込んできた。

「かーっ、やかましい。気楽なもんだぜ、明日からは地獄の一丁目かもしれないのにな」

「静まり返っているよりはいいんじゃないですか?明日からの作戦も盛り上がるでしょうし」

「フン、ま、そういうことにしておくか」

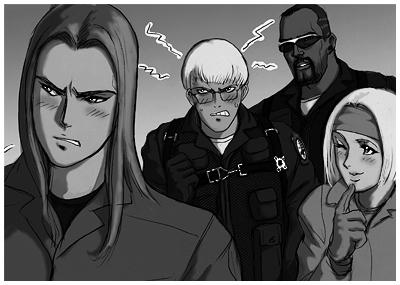

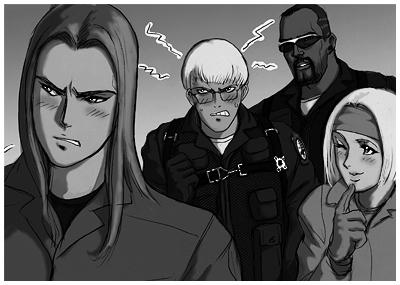

タラップを駆け下りて地面に足を着けると、戻ってきたのだ、という感覚をしみじみと感じる。次々と滑走路には友軍機たちが舞い降りてくる。とはいっても、俺たちは順番としては後に回されたクチなので、上空待機で旋回している友軍機の数はまばらになりつつあった。このまま休憩室直行と出来れば文句無しだが、デブリにレポートの作成が俺たちを待っている。戦闘機に乗って空を駆け回ることに比べれば地味な作業の連続ではあるけれども、これはこれで自分の仕事の質を上げるためには必要なことだ。さて、さっくりと仕上げますか――解放気味の気分に浸り始めた意識に渇を入れる。のんびり休むのは、その後にすれば良い。幸い、今夜についてはスクランブル待機は付いていない……そんなことを考え始めた矢先、ハンガーの側にジープが一台止まった。基地内で整備兵たちが使用しているものの一つだったが、その後席から俺たち同様にパイロットスーツを着込んだ二人組が下りて、俺たちに向かって歩き出した。自然と足が止まる。タリズマンも予想外の来客に、興味深そうな視線を向けていた。

「タリズマンにエッグヘッド?改めて、ということになるかな。私はビバ・マリア――セレスタ・ガブリエラだ。礼も言わずにいた後輩を引っ張ってきた」

「――ジュニアだ。先ほどの支援には感謝している」

不承不承、本当に感謝しているのか?と疑いたくなるジュニアは、作戦中の予想が的中し、俺よりも年下であることは明らかだった。エメリアの正規軍では有り得ない長髪に端正な顔つきは、俺からみても違和感が大有りである。もっとも、その上を行く人が俺の前席に座っているのも事実であるが。それにしても交信だけ聞いているとクールそのものという印象を受けたけれど、こうして目の前で本人を見ていると、敢えてクールたろうと振舞っていると言った方が良いらしい。その顔つきには、どこか子供っぽさすら残っているのだから。そしてもう一人は、予想が大いに外れた。決して俺は背が高いというわけではないし、むしろタリズマンが大き過ぎるのだが、セレスタ・ガブリエラの背は俺の肩くらい、小柄だった。性格通り少しキツめの瞳がこちらを見据えている。名前から想像するとサピンあたりの出身である可能性が高いけれど、本人にそれを聞くわけにはいかない。もちろん、年齢を聞くのは傭兵であろうとなかろうとタブーであることは言うまでも無い。ジュニアと比べると、彼女の方が遥かに歴戦の戦士であろうことは、傭兵の世界を良く知らない俺でも一目で分かる。

「アーサー・K・エルフィンストーンだ。面倒くさいから、基地内では「タリズマン」で通している。んでこっちがエッグヘッドだ」

「……ウルフガング・マクフェイルです」

「エッグヘッド、こいつの突出に良く気が付いてくれた。腕は悪くないが、全体を俯瞰することがなかなか覚えられないようでな」

「まあこいつはモニターしっかり見てるのが仕事だからな。とはいえ、相手の実力を見抜けなきゃ無駄死にするだけだぜ。そうだな……少なくとも、俺たちと一緒にグレースメリアからトンズラしてきた奴らとサシでやり合って勝てるようになるまでは、エース級に挑むのは止めといた方がいいだろうな」

「……返す言葉が無い」

「フン、珍しいこともあるもんだ。いつもここまで素直なら、私も助かるんだがな」

「でも、一つだけ質問がある」

そう言いながら、ジュニアは何故か俺をじろりと睨み付けた。ま、確かに作戦中「問題ない」と抗議されたのは俺だし、ジュニア自身も納得がいっていないところはあるのだろう。だが、大事なのはジュニアの戦果ではなくエメリアの戦果だと俺は思う。それを言い出されたら、遠慮なく言い負かしてやろう――そんなことを考えていた俺だが、彼の口から出てきた言葉は全く別の話だった。

「マクフェイルはこの戦争が始まる前に実戦経験があるのか?いや……自分で操縦桿を握った時の実力はどうなんだ?」

「タリズマンは経験豊富だけれど、俺はこの戦争で実戦を体験した。兵装システム士官ではあるが、勿論単座戦闘機での訓練は積んでいるよ」

「ならば経験の度合いは俺と代わらないな。実質今回の戦いが初陣だというなら、タメ口にさせてもらうぜ」

「なっ……あのなぁ、どう見ても俺より年下じゃないか。階級一緒なら一応年齢は考慮するもんだぞ」

「それはエメリア空軍の話だろ。俺たちの世界じゃ、経験と実力が全てだ。自分で操縦桿握っていないマクフェイルの力量は正直分からない。ちゃんと認識したら、考えるさ」

「一応年齢を聞いておいて良いか?」

「二十歳だ。何か問題でもあるか?」

二十歳!?二十歳で傭兵で戦闘機パイロットをやってることにも驚きだが、何で俺が二十歳の男にタメ口を聞かれなきゃならんのだ!?目眩を感じて、俺は目頭に指を当てながら首を振った。確かに軍隊においては階級が最優先だから、階級が低い年上の下士官クラスにはタメ口どころか命令口調を使わざるを得ないのは事実だし、実際俺自身もそうしてきている。とはいえ、こうやって目の前でそう言われるとさすがにムッとするだろう、誰だって?……いやいや、結局若造でしかない自分を、年上の整備兵たちは同じような気分で眺めていたのかもしれない。半ば呆れ顔でジュニアを眺めているに違いない俺の姿を、タリズマンとビバ・マリアはどうやら楽しそうに鑑賞している。

「……千歩譲ってタメ口は考えといてやる。だけど、名前を名乗れ、名前を!最低限のルールだろうが!!」

「面倒だからジュニアでいいだろ?タリズマンもそうしているなら問題ないだろうが」

「ビバ・マリアだって名乗ってるだろ!」

「エッグヘッド、それくらいにしておきな。傭兵稼業にゃ色々と「訳」があるんだよ。だろ、ビバ・マリア?」

「こいつのはちと特殊だが、まあそういうことだ。非礼だとは思うが、言えと言うほどこいつは頑固になって言うことを聞かなくなるからな。……時にタリズマン、提案があるのだが……」

「何だ?」

「どうやら経験は五十歩百歩のようだが、戦況を俯瞰するという点ではエッグヘッドの見識とスキルは優れているようだ。少し爪の垢を煎じて飲ませてやろうと思うのだが、どうだろうか?」

「エッグヘッドでいいなら構わないぜ。こいつはこいつで、腕一つで戦場を渡り歩いている傭兵の世界のレクチャーも必要だろうからな。二人でやらせりゃいいんじゃないか。集会を、な」

双方の保護者の間でいつの間にか話がまとまっていく。俺とジュニアは予想外の事に驚き、そして互いを睨み付けて叫ぶ羽目となる。

「何で自分が!?」

「何で自分が!?」

「何で俺がっ!?」

「ほほう、なかなか面白い提案じゃのぅ。傭兵から学ぶことは多いゾ。ワシもベルカ戦争の時は、ウスティオの傭兵たちから色々と教わったもんじゃ」

「……ベンジャミン大尉、話がややこしくなるのでまぜっ返さないで下さいよ……」

「そうは言うけどな、マクフェイル。同じ釜の飯を食うわけだから、相互理解の努力はいるんじゃないかと俺も思うな」

「シャムロックが綺麗にまとめてくれたな。というわけだ、色々教えてやれ。上官命令って奴だ」

上官命令を出されたら、俺には抵抗のしようも無い。階級が最優先。それが無茶なものでも、従わなければならないのが軍人の務め。骨身に叩き込まれた掟は絶対である。仕方ない、俺に出来ることは最低限するか――と傍らを見れば、何とジュニアの奴、「やってられるか」とばかりに一人で立ち去りつつある。あの野郎、もし集会の機会があったら、この間の突出をじっくり絞ってやるからな――と心の中で誓った。タリズマンもタリズマンである。何が悲しくて、この忙しいときに若者の面倒まで見なきゃならないのだ!そう考えている間に、言いたいことが頭の中にずらずらとリストアップされていく。タリズマンだけでなく、マーカス大尉にベンジャミン大尉にまで同意されてしまっては、俺としては抗いようがないのだけれど。

「協力に感謝する。エッグヘッド、手間をかけるが、まぁ悪い奴じゃない。あれでも私たちにとっては、将来有望株なんでね。色々指導してやってくれ。間違いなく、素直には聞かないだろうけれどな」

そう言ってビバ・マリアは愉快そうな笑みを浮かべた。あまり俺は良く分かってはいないけれど、彼女にはきっと笑顔が本来は似合うのかもしれない。何と言うか、別人に見える。ジュニアがふてくされてさっさと歩いていってしまったので、自然彼女もその後を追うこととなる。と、ビバ・マリア――セレスタ・ガブリエラは足を止めてこちらを振り返った。先ほどとは異なる、悪戯っぽい笑みが口元に浮かんでいる。まるで、どこかの上官殿そっくりだった。

「それにしても、『エッグヘッド』――頭でっかちか。いい所を突いているし、お似合いだな、マクフェイル少尉?」

「なっ……!!」

どうやら言いたいことは言い終わったらしい。踵を返したビバ・マリアが、スタスタと足早に去っていく。俺はその後ろ姿を呆然としながら見送るしか出来なかった。全く、ジュニアといい、ビバ・マリアといい、タリズマンといい……。どうもこの戦争が始まって以来、朱に染まって人が悪くなっていくような気がしてならない。

「……いい女じゃないか。気に入られたみたいだぞ、エッグヘッド?」

腕組みしながらタリズマンが笑っている。だけど、俺は確信していた。あの女とは絶対にうまくやれるものか!……と。

グレースメリアの街に着任してから、二週間が過ぎ去ろうとしていた。クレーターの無い幸福な土地の上に立つ古くからの都市は、しかしヴォイチェクの心に失望をもたらしただけであった。着任早々、着替えを詰めたピギーバックは丸ごとストリートチルドレンの一人に持ち去られ、その後の行方は知れない。幸い、酒保や市内の店で日用品は買い揃えることが出来たから支障は無かったが、軍需物資を積んだトラックが暴徒化した市民に強奪されたり、巡回中の兵士が集団で襲撃されて銃器を奪われる――そんな事件がこの街では頻発していたのであった。美しき街。そこで暮らす人々の豊かな心。そんなものは、どうやらありふれた幻想であったらしい。ヴォイチェクが目の当たりにしたのは、荒廃した祖国に生きる人々と同じ、目の前にある今日一日を生きることで精一杯の哀れな人の群れでしかなかったのだから。それでも、つい先日のラジオで耳にした一事件は、晴れ間ののぞかないヴォイチェクの心を久しぶりに楽しませてくれたと言えるだろう。『天使とダンスでもしてな!』という、凛とした声で切られた啖呵は、彼にとって非常に快い爽快な風であった。彼女の強烈な一撃を食らった広報担当は転倒したはずみで腰を痛め、未だにあの娘をとっ捕まえて更生してやるといきまいているようだが、諜報部の息のかかった男が一般の兵士たちから信頼を受けられるはずもない。むしろかの娘に同情する兵士たちが多い現状では、捜査とやらは有効な手掛かりをつかめもしないようだ。

ヴォイチェクに課せられた任務は、エメリア軍捕虜の尋問と彼らの握る軍事機密を洗い出し、最西端の島で虚しい抵抗を繰り広げる残党軍を恭順させるきっかけを作ること――だったが、どうやら勝ち続けた軍隊は勝ち方を忘れていくものらしい。エメリア残党軍の集結するヴィトーツェの地を焼き払うための攻撃部隊は、敵に大した損害を与えることも出来ずに壊滅するという失態を犯したのだ。これにはドブロニク将軍も驚き、そして呆れたらしい。担当した指揮官は、エメリア軍の戦力を侮り、わざわざ過剰に編成されていた攻撃部隊を逐次投入していたのである。その結果、多数の爆撃機と多数の戦闘機をエストバキア軍は浪費する羽目となっていた。全く、緒戦でパイロットとして再起不能のけがを負ってからというもの、どうも我が軍はついてないらしい――それはヴォイチェクの責任ではないのだが、どうもツキが無いと感じられることが余計に彼の表情を暗いものにしているのだった。

特に片づける仕事も無いと、ヴォイチェクの足は自然とある場所に向かうようになっていた。それは、グレースメリアの誇る小さな古城。かの有名なアウレリウス2世の伝説に登場する「金色の王」が変わらぬ笑みを数百年浮かべていた玉座のある場所。だが、嘆かわしいことに、すさみきったグレースメリアの市民たちによって、ここに展示されていた数々の至宝は散逸し、裏市場に既に出回ってしまったというのだ。その噂が真実かどうかは分からない。だが、ここに来て、変わらぬ惨状を目の当たりにすれば、噂を信じたくもなる。ことごとく叩き割られたショーウィンド。その中身は勿論空っぽだ。残っているものと言えば、運び出すのも困難な絵画くらいのものだ。ここに居並ぶ肖像画は、いずれもエメリア王家の王たちのもの。かつての為政者は、どのような気持ちで自ら統治してきた国の人々がこの城内を荒らし回る光景を眺めていたのだろうか?ここに来るたび、ヴォイチェクは確信する。この荒廃し、すさんだグレースメリアという街を再建することが、エメリアの、そしてエストバキアの将来のための責務なのだ、と。彼自身が尋問したエメリアの兵士たちは、既に立ち向かう意志を失っていた。一度失敗をしたとはいえ、祖国の軍隊はなお健在だ。エメリアの未来は既に決している。この国の人々のためにも、少しでも早く戦争を終わらせなければ――。

ゴトン、という鈍い音が誰もいなかったはずの謁見の間に響き渡った。音のした方向に視線を向ければ、驚いたことに床の一部がくり抜かれたように持ちあがり、中から年の頃は20代前半らしい若者の上半身が姿を現していた。長く軍属にある人間の悪い癖か、自然と腰に回った手を下げる。特殊部隊の人間が見たら罵倒しそうな、キレの悪い仕種でようやく這い出した若者は、その一部始終を見守る人間がいることに全く気が付かず、そのまま床に空いた穴を閉じた。

「そんなところで何をしている?」

「えっ?うわぁぁぁぁっ!!」

ヴォイチェク自身は語気を強めたつもりは皆無であったし、むしろ「床の下」から姿を現した若者に興味を持っていたくらいだったのだが、相手にとってはヴォイチェクの出現(もともと謁見の間に先にいたのではあるが)が予想外の出来事だったようだ。どこか隠れる場所は無いか、と左右を見回した後、相手の様子を不安げに見上げる視線が、ヴォイチェクに向けられた。無理もない。建前上、エメリアの諸々の遺跡等についてエストバキアは立ち入りを禁止してはいなかったが、実際には巡回の兵士が周囲を歩いている状況下において、生活の足しにもならない城や遺跡に足を踏み入れる者はほとんどいなかった。一方で、何も得るものの無い古城で好き好んで時間を費やすような者はエストバキア軍の中では希少と言っても良く、若者にしてみればこんな場所で軍服を目の当たりにしたことが衝撃だったのだろう。明らかに怯えている若者の、誤解を解く必要がある。それに、こんなところで予想外の場所から姿を現した若者自体にもヴォイチェクは興味が湧いて来たのだった。

「驚いたのはこっちだ。まさか床の下から出てくる人間がいるなど、予想すると思うか?この手の古い城だと良く聞く「秘密の抜け道」の一つというところか?」

「――年代的にはこの城の初期に作られた通路じゃないかと想定しています。アルセウス2世或いはオクタヴィウス3世の御代の頃は、エメリア国内も動乱期にありましたから、この手の抜け道が数多く城内に作られたと文献には残っています」

「現代になって、初めて使われました、ということかな。今君がしたように?」

「いえ、ここの通路は比較的古くに存在が確認されていまして、ここの研究員たちにとっては目新しいものではありません。時々ですが、危険性の低い通路では一般公開もしていたんですよ」

ヴォイチェクが苦笑するほどに、先ほどの不安げな表情はどこへやらと、目を輝かせるようにして若者は説明を続ける。どうやら語りぶりから見て、彼自身もこの城を研究と探索の場と決めた者の一人のようであった。専門の話になると話が止まらないのは、この手の世界に生きる人間の性らしく、持ち去られること無く残った絵画の人物たちに話が至ったところで、「話し過ぎました」とようやく彼は説明を止めた。もっとも、ヴォイチェク自身は敵地の歴史の一部を思わぬところでガイドされたことを、純粋に楽しんでいたのだが。そしてヴォイチェクは、一枚の王の絵画に興味を惹かれた。若者の説明によれば、その王は幼少期に事故で片足を失うというハンデを負いながらも、動乱期のエメリアにあって鉄騎隊を率いて自ら戦地に在り続けた武人王だったという。

「――王の勇気にあやかりたいものだ。出来るものなら、私も再び自らの生きがいを最も感じられる場所……あの大空へと戻りたい」

「戦傷を負われたんですか?」

「ああ。我々がこの街を初めて攻撃した際、エメリアの腕利きに勝負を挑んで、敗れた。その結果が……これだ」

半ば自嘲気味に、ヴォイチェクは自らの右足を軽く叩いて見せた。リハビリによって多少はましになったとはいえ、砕けた骨と傷付いた神経とは現代医学でも修復不能なのであった。もし陸軍の所属などであれば、戦車兵として戦い続けることは出来ただろう。だが、瞬間的な判断と反応とが求められる音速の戦いの世界において、その傷は致命傷であった。

「時に、君は?」

「申し遅れました。ジャン・ロック・バレンティンと申します。この古城の学芸員です。とはいっても、説明したり研究したりする現物が無くなってしまったので、実質的に失業したようなものですが……」

「私は、ヴィクトル・ヴォイチェク。君には、私も同情する。研究をする、などというレベルでは無いが、我が祖国が平和だった時代、私も各地に点在する古城や遺跡を巡ったものだよ。先人たちを楽しませた美術品は、時を超えて現代の人間をも魅了することがある。今回の任務に就くに当たって、「金色の王」への謁見がもしかしたらかなうのではないかと期待していたのだが……無残なものだな」

金色の王が座っていた玉座だけは、謁見の間に残されている。だがそこにあるべき主の姿はどこにも見えず、見学者たちがどうやら置いていったらしい硬貨だけが、その足元に無数に散らばっているのだった。その硬貨の上には、今や埃が薄く積もり始めている。純金で作られていたと聞く「金色の王」がどんな末路を辿ったのか、ヴォイチェクは考えるだけで嫌な気分になるのだった。そこで振り返れば、今度は叩き割られたショーウィンドウの群れが並ぶ。エメリア荒廃の縮図のように、その光景は見える。ところが、バレンティンと名乗った若者は、「謁見はいつかかないますよ、きっと」とどちらかと言えばのんびりとした口調で言葉を返したのであった。

金色の王が座っていた玉座だけは、謁見の間に残されている。だがそこにあるべき主の姿はどこにも見えず、見学者たちがどうやら置いていったらしい硬貨だけが、その足元に無数に散らばっているのだった。その硬貨の上には、今や埃が薄く積もり始めている。純金で作られていたと聞く「金色の王」がどんな末路を辿ったのか、ヴォイチェクは考えるだけで嫌な気分になるのだった。そこで振り返れば、今度は叩き割られたショーウィンドウの群れが並ぶ。エメリア荒廃の縮図のように、その光景は見える。ところが、バレンティンと名乗った若者は、「謁見はいつかかないますよ、きっと」とどちらかと言えばのんびりとした口調で言葉を返したのであった。

「戦闘が終わって私がここに来た時には、玉座の間は既にこのような状態でした。でも、王様橋が落ちたこともあって、この城にはほとんど民間人が近寄らなかったらしいんです。貴重な宝物は、言わば国の至宝であり、文化の証でもあります。戦闘に巻き込まれ、失われることを恐れた人の善意で、どこかに匿われているのではないか……と私は信じています。それにヴォイチェクさん、攻め込まれた側の人間にしてみれば、真っ先に攻め込んだ方の人たちを疑うものですよ?もっとも、踏み込んだ時には何も無かった、エメリアの暴徒の手によって全ての宝物が持ち去られていた――とラジオで報じられていたくらいですから、多分その通りなんだろうと思いますけれど」

淡々と穏やかに話を続けるバレンティンだけに、ヴォイチェクも一通りの話を聞き終えてからそこに埋め込まれていた針に気が付き、苦笑した。なるほど、確かにその指摘はもっともだ。ヴォイチェク自身は、その日この街の空にいたわけで、実際にこの街を占領するため市街地を駆け抜けていたわけではない。もちろん、古城に来たのはグレースメリアに到着してからのことだ。「エメリアの暴徒の手による」という設定は、軍の「公式」報告書によって伝えられているだけであって、それが事実である証拠は無い。

「――痛いところを突かれてしまった。だが、それが真実であるかどうか、私には疑う権利が無い。――公式に報告されたこと、命じられたことに従い忠誠を尽くすことは、私は自らに課してきた。申し訳ないが、「そういった事実は無い」としか答えられない」

「ハハハ、確かに。実際暴徒化してしまった人々はいるわけで、ブラックマーケットへと流出してしまった可能性も、私は否定する証拠を持っていません。お互い様、ということですね」

「違いない。……しかし、この何も無い古城に、何故君は足を運んでいるのかね?この光景を見たら、絶望を繰り返し味わうだけでは無いのか?」

「何も無い?いえいえヴォイチェクさん、あるじゃないですか。我々の今いる「古城」が。何しろ本当に昔から存在する城ですよ、ここは。資料にも伝承にも残っていないような謎や発見が、まだまだこの城には眠っているに違いないんですよ。実のところ、研究者にとって統治者はあまり重要では無いんです。我々の発見は、エメリアのみならず世界の発見になる……かもしれないんですからね。だから、僕は学芸員の道を選んだんですよ」

そう言いながらバレンティンは実に楽しそうに笑う。どうやらこの若者にとっては、エストバキアの占領下にあることなどさしたる重要事ではないらしい。なかなかどうして、エメリアにも逞しい人物は残っているようだ、とヴォイチェクは改めて苦笑する。研究にエストバキアの統治は関係なし、と来たか。先日の、「天使とダンスでもしてな」の娘もそうであるが、すさみきった人心という認識は恐らく偏見なのだろう。荒廃した街の光景も、元を糺せば祖国の侵攻によってもたらされたものであり、以前からそうだったわけではない。もちろん、軍の公式報告にはそんなことは書いていないが、事実は事実として認識する必要があるらしい、とヴォイチェクは気が付く。空の上から戦いを見下ろしていた頃には、そんなことを考えたことも無かった。……本当にそうだろうか?命令という世界に甘んじて、実は目を塞いできただけではなかったろうか?どうやら、じっくりと考えて整理をする時間が必要なようだった。音速の世界に比べて、地上は余りにも時の経過が遅過ぎる。

「警備の者たちには、ここで研究を続けている者たちがいることを周知しておこう。とはいえ、やり過ぎて深夜になったりしないように。夜間の外出自粛令は今でも有効だ。それと、あまり「床の下」から登場しない方がいい。私などはともかく、憲兵や警備兵相手では面倒なことになるぞ」

「分かりました。また、機会があったら、今度はこの城の伝承でもお伝えしましょう」

それはそれで面白いかもしれない。また、次の仕事が終わったらここに足を運んでみることにしよう。そう心の中で呟きながら、ヴォイチェクは踵を返し、不自由になった足を引きずりながら歩き出した。つかの間の非現実から、現実へと戻るために。

ヴォイチェクと名乗るエストバキア軍人の姿が完全に見えなくなったのを確認して、バレンティンは盛大なため息を吐き出しながら、柱の一つに背中を預けて座り込んだ。全く、温厚な人物だったから良いようなものの、あれが軍人にありがちな短気な人間だったら、今頃拳の一つどころか、何らかの理由を上乗せされて検挙されていたかもしれない。額に今更ながらに浮き出した汗をハンカチで拭い、一心地つく。全く、偉そうなことを言えた義理ではないのだ。ここの宝物を根こそぎ拝借した悪玉は……自分と子供たちなのだから。それにしても、と彼は思う。エストバキアの軍人には、先ほどのヴォイチェク氏のように優秀と考えられそうな人間が意外と多いにもかかわらず、「現実」をなかなか認めようともしないのは何故だろうか、と。そこに疑問を持つのがエメリアの人間であり、疑問を持たないのがエストバキアの人間なのかもしれない。バレンティン自身も、ユリシーズによって甚大な損害を受け、国家崩壊の憂き目を見た国の人々がどのような経験をしてきたのか、想像出来ない。そして長く続いた内戦がもたらした荒廃。グレースメリアの街は、この状態になって初めて、エストバキアの人々と同じ経験を積むことが出来るようになったのかもしれない。今の彼は、身軽な独り身というわけではない。マティルダたちを守る唯一の大人として、限られた時間の中で色々と考えねばならないことがあった。街の荒廃は彼にとっても心が痛むが、それ以上に、自分たちが生き延びるための算段を立てること。それが、バレンティンにとっての最重要事となっていた。そのためなら、エストバキア軍人も利用するしかない。歴代の王たちが見守る玉座の間で、バレンティンは自らの思考の中に意識を集中させていくのだった。

「天使舞う空、駆け抜ける鉄騎」ノベルトップページへ戻る

トップページへ戻る

「何で自分が!?」

「何で自分が!?」 金色の王が座っていた玉座だけは、謁見の間に残されている。だがそこにあるべき主の姿はどこにも見えず、見学者たちがどうやら置いていったらしい硬貨だけが、その足元に無数に散らばっているのだった。その硬貨の上には、今や埃が薄く積もり始めている。純金で作られていたと聞く「金色の王」がどんな末路を辿ったのか、ヴォイチェクは考えるだけで嫌な気分になるのだった。そこで振り返れば、今度は叩き割られたショーウィンドウの群れが並ぶ。エメリア荒廃の縮図のように、その光景は見える。ところが、バレンティンと名乗った若者は、「謁見はいつかかないますよ、きっと」とどちらかと言えばのんびりとした口調で言葉を返したのであった。

金色の王が座っていた玉座だけは、謁見の間に残されている。だがそこにあるべき主の姿はどこにも見えず、見学者たちがどうやら置いていったらしい硬貨だけが、その足元に無数に散らばっているのだった。その硬貨の上には、今や埃が薄く積もり始めている。純金で作られていたと聞く「金色の王」がどんな末路を辿ったのか、ヴォイチェクは考えるだけで嫌な気分になるのだった。そこで振り返れば、今度は叩き割られたショーウィンドウの群れが並ぶ。エメリア荒廃の縮図のように、その光景は見える。ところが、バレンティンと名乗った若者は、「謁見はいつかかないますよ、きっと」とどちらかと言えばのんびりとした口調で言葉を返したのであった。