闇夜に散る・後編

闇夜に響く銃声や足音を頼りに、ペレルマンは裏通りをゆっくりと進んでいた。やがて、連続した銃撃音が幾度か響き渡り、悲鳴が連続して聞こえてきた。続けてもう一つ銃撃音が聞こえ、そして辺りは静かになった。地面を叩く軍靴の音が複数聞こえてくる。正規兵の靴じゃないな、とペレルマンは眉を潜めながら、その音の集まった場所へと向かう。銃声が止んだところを見ると、戦闘自体は終了しているのだろう。これがバリバリやってる最中なら絶対に近付かなかっただろうが、それなりに長い付き合いとなったグレースメリアの街にペレルマンは愛着を感じていた。それだけに、物騒な出来事の範疇に入る銃声やら戦闘やらに関しては見過ごす気になれないのだった。

「手間取らせやがって、死に損ないが」

「もう一人いるはずだ。近くを探せ!!」

物騒な台詞は、思ったよりも近くから聞こえてきた。黒い戦闘服で身を包んだ男たちが数名、警戒態勢のままサブマシンガンを構えている。そして、自分の足元。血溜りの中に、どうやらエメリアの兵士らしい若者が倒れ伏していた。一人、というわけではないのだろうが、大勢で少人数をいたぶるやり口はペレルマンの趣味ではない。不機嫌な表情のペレルマンに気がついた男たちの銃口が向けられるが、さっと手を挙げながら彼は倒れた若者へと近付いていった。

「貴様、何者だ?」

「見りゃあわかるでしょ。維持隊の所属、ゲオルグ・ペレルマン曹長だ。パトロール中、銃声と逃げていく男の姿を見かけたので、こっちに参上した次第」

「男の姿を見たのか!?どっちに行った!!」

勿論、そんな男の姿を見てはいない。だが、グレースメリアでの生活に慣れたペレルマンは、敵兵が逃げるとしたらダウンタウンの方向だろう、と見当を付けていた。だから、彼は全く正反対、むしろ市街の中心部へと向かう道の方向を無言で指し示した。

「良し、絶対に逃すんじゃないぞ。見つけ出し抹殺せよ!」

「おう!!」

最早ペレルマンになど興味もなし、といった様子で、3人ほどの兵士が駆け出していく。心の中で舌を出しながら、虫の息で横たわる若者の身体を抱き上げ、そして仰向けにして横たわらせる。身体中に穴を開けて土気色になった顔色は、もう死が目の前までやってきていることの証拠。もう時間が無い、と見て取ったペレルマンは、せめて遺言を聞いてやろう、という気になって、身を乗り出した。

「――おい、何か言い残すことは無いか?」

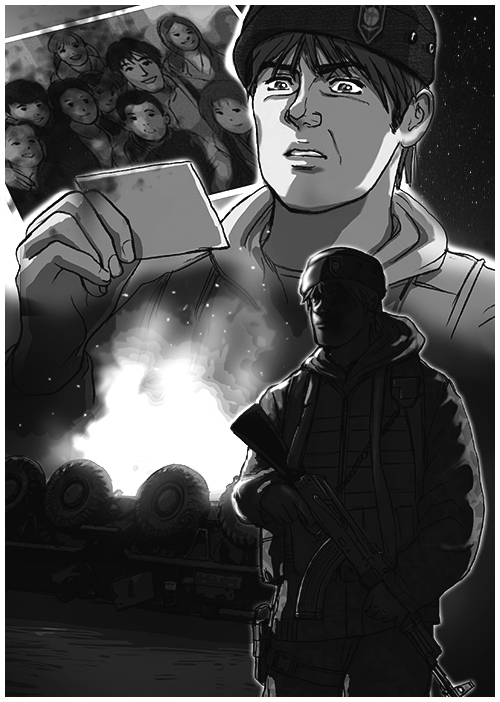

間に合わなかったか、と思った矢先、若者の目が微かに見開かれ、そして弱々しく、震える手がポケットに差し込まれた。何かを取り出そうとしているらしい。若者の顔は血と埃にまみれていたが、周りの兵士たちの照らすライトの光でその表情を見ることは出来た。どこかで見たような顔だった。この顔を、俺は知っているのではないか?ペレルマンは記憶の棚から該当者を洗い出してみたが、ピタリとはまる人名が出てこなかった。瀕死の若者が取り出したのは、随分と昔に撮影されたらしい、一枚の写真。その写真をこちらに向けて、何事か唇が動いた。もう何も見えていないのかもしれない。誰かと勘違いしたのかもしれない。「いい写真」というフレーズが辛うじて聞き取れた。――エストバキア語で。エストバキア語で?写真を取り出して、その写真を見せようとして、どうやら若者は力尽きたらしい。身体から力が抜け、支えを失ったように手が地面に落ちた。何かを伝えようとした表情のまま、若者は事切れている。ひらり、ひらり、と舞った写真を右手でキャッチしたペレルマンの表情は、すぐに驚愕で塗り潰されていった。何で、どうしてこの写真なんだ。お前、一体――。

「おい、ペレルマン、どうした……って、失礼しました!!」

「いや、既にここでの戦闘は終了している。気にしなくて良い。それよりも、君の同僚は敵兵にも情けをかける男なのかね?」

「はぁ、人情味に溢れる男ではあります」

どうやら「獲物」をどこかに仕舞いこんできたらしい同僚と、少し離れたところに立つ戦闘服の会話は、ペレルマンの耳には全く聞こえていなかった。若者が持っていたのは、30人ほどの子供たちと大人が二人写り込んだ、集合写真。子供たちは笑顔で、カメラに向かっている。息絶えた若者の言うとおり、いい写真だ。そしてそれは、ペレルマン自身も軍服の下に入れている、失われた故郷の記憶と同一のものだった。写真を凝視していた彼は、目の前に倒れ伏す若者をもう少し幼くした顔が、写真の中にいることに気が付いた。そして再び亡骸を見る。何度か繰り返している間に、彼はついに思い出した。――おい、冗談だろ、キリングス。ディビット・キリングス、何でお前がこんなところにいて、こんな目に遭わなければならないんだ。ユリシーズの惨劇から、たまたまではあっても逃れることが出来たお前が。グレースメリアの親類の元に辿り着いたというところまでは聞いていた。エストバキアを忘れ、新たな世界を手にしたはずのお前が、よりにもよってエストバキアの手に落ちたグレースメリアで、どうして死ななければならないんだ――。

「丁度良い、そこのゴミの始末は君らに任せよう。占領民たちも、蜂の巣になったゴミ屑が転がっていては気も休まらないだろうからな」

傲慢さと鬱陶しさを兼ねたような声に、ペレルマンの意識は現実に引き戻された。自らの正義を妄信する人間特有の、他の価値観を一切認めようとしない、人間として生きることと考えることを放棄した人間特有の、傲慢な口調が、ペレルマンの神経を逆撫でした。理性より先に、返す言葉が出ていた。

「――ゴミだと?」

「そう声を荒げるな。死んじまえば人間も粗大ゴミと一緒だ。まして、我々の大義に従うべきエメリアの民とその尖兵なんぞ、ゴミ同然、大勢いるんだ。一人二人減ったところで、大したことじゃないだろう?」

「そう言って、同朋を切り刻むことを生業にしていた連中も内戦期にはいたな。お前さんも同類だな」

「フム、どうやら分かり合えないようだな。まあいい、我々は任務を遂行した。そこのゴミの始末は好きにしろ」

少し離れたところに、彼らの物らしい8輪の装甲車が止まる。他の逃亡兵たちを追撃するのか、それとも取り敢えずの掃討を終えて帰還するのかはペレルマンたちの知ったことではなかった。早くいっちまえ、クソ虫め。だが彼のぼやきに反し、先ほどの兵士は立ち止まって振り向いた。

「そうだ、ここに詳しいのならついでに頼みたい。うちの隊の者が二人、行方不明になっているんだ。エメリアの暴徒たちの餌食にでもなっていなければいいんだが……市民どもに良く言って聞かせてもらいたいものだな。何かあったらどうなるか分かっているんだろうな、とな」

「顔も名前も知らない部隊の人間の行方なんざ分からんね。どうしても必要なら、維持隊の本部に行って正式に依頼しな。それとも、イレギュラーじゃなきゃ頼めないようなことでもしでかしたのかい?」

「……貴官は少し口の利き方を考えた方が良いな。今日のこと、良く覚えておくぞ、ペレルマン曹長」

じろり、と一瞥をくれて、男は荒い足取りで装甲車へと向かっていった。だが、彼からはペレルマンの表情を伺うことは出来なかっただろう。エメリア兵の亡骸の前で俯いていた彼の表情は、隣に立つ同僚からははっきりと見えていた。ペレルマンとは長い付き合いの彼は、これほどまでに怒りに満ちた相棒の顔を未だかつて見たことが無かった。その凄惨な表情に、彼は心底震えたものである。そんなペレルマンの表情に気がつくはずもなく、先ほどの兵士たちは装甲車の中に姿を消し、最早維持隊の下級兵士になど用は無い、と言うように車をスタートさせた。

「はぁ……肝を冷やしたぜ、全くよ。相手は諜報部付様々だぜ、その場でズドンとされてもおかしくない状況だったぞ」

「巻き込んじまって悪いな。巻き込みついでに教えてくれ。あの場所に、アレはまだ置いてあるか?」

「置いてあるかって……おいおいおいおい、何を考えているんだお前は。何するつもりだよ!?」

「勿論、仇討ちさ」

「はあ!?」

「ちょっと吹き飛ばしに行って来る」

「冗談言って……ああもう、冗談じゃないぞ、本当に!」

ペレルマンは、今はもう安らかな表情を浮かべているキリングスの瞼を閉じてやり、そして立ち上がった。こういう表情と雰囲気になった時のペレルマンは止められるものではない。やれやれ、と言いながら同僚が取り出した鍵を受け取り、ペレルマンは礼を伝えた。そう、この街はペレルマンたちも長くなってきた。あの図体のでかい車が大通りを迂回している間に、こちらは小路で先回りすることがいくらでも出来る。とはいえ、先回りしておいた方が良いには違いない。小銃を担ぎ直し、同僚には早く姿を消すよう伝えて、彼は暗闇に包まれた小路へと飛び込んでいった。

不遜な口を利く奴がいたものだ――。先ほどの維持隊の兵士の姿を思い出しながら、男は忌々しい気分になっていた。侵入者どもは少なくない人数を処刑することに成功していたが、地の利を活かされて半分ほどは未だに逃亡中。それも夜の闇に紛れて潜伏されてしまっては、彼らといえども見つけ出すことは困難であった。どうせ、連中はこの街から出なければならない身。ならば物理的に出られなくしてしまえば良い。それだけの力と権限が、グレースメリアを統治する軍令府にはあるのだから。

久しぶりの殺戮に満足したのか、同僚たちの表情は明るい。無理も無い。彼らの希望に反して、エメリア兵との戦闘の最前線に出ることは今のところ想定もしていない以上、この憂鬱な街でスタンバイせざるを得ないのが彼らの立場だ。今日の戦闘は、その点において最良の気分転換になったと言っても過言では無かっただろう。だがその爽快な気分が、例の男のせいで台無しになっていた。覚えていろよ、と公私混同の怒りを浮かべて、男は罵った。維持隊なぞ、使い物にならない兵士どもの吹き溜まりに過ぎないのに、その所属の下級兵士が反攻した、という些細なことが、男には許せないのだった。ペレルマンの分析は、全く正しかった。男にとってはエストバキアの勝利が全てであり、そこに至るまでの過程は問題ではないと、彼は考えていたのだ。

それにしても、ペレルマン……?どこかで聞いたことのあるような名前だ、と男は首を傾げた。あまり毛色の良い話ではないだろうが、その名前にはどこか引っ掛かるものがあった。隊の古い記録に出てきた名前ではなかったか。だが、考えるだけで不快な気分に沈んでいくことに嫌気が差し、男は思考を止めた。小さい窓から見えるグレースメリアの街並に目新しいものは無く、却って失望感が増していく。何が恵まれた街だ、と。来てみれば得るものは少なく、おまけに物資まで欠乏しているなど本末転倒だった。きっと市民どもが物資を隠し持っているに違いなく、もっと徹底的に締め付ければいいものを、ドブロニク将軍はそこまでの所業は望んでいないらしい。甘い判断だ、と男は思う。内戦時代の祖国では、そんな余裕は無かった。血で血を洗い、利用出来る物は何でも利用し、自分だけが頼りの世界、それがかつての祖国の姿だった。今や奪う側になったエストバキアが、何故遠慮をしなければならないのか。あのペレルマンという男ではないが、理解に苦しむ。

「こちらBチーム、掃討任務完了。だが潜り込んだ連中が残っている。検問を強化し、街から出るのを止めるよう、伝えてくれ」

『了解したBチーム。戻ったら今日は休んでくれていいぞ』

運転席からそんな交信が聞こえてくる。後は他の隊の連中の仕事でもある。こちらは再び退屈な待機任務に逆戻り。どちらにしてもうんざりする状況に、男の気分は休まるどころかますます不機嫌が増すだけであった。

「おい、ありゃあ何だ?あいつ、何していやがる?」

その声に誘われるように窓の外へと視線を動かすが、何も見えない。どうやら、この車の前方に、何かがあるらしい。何だ?戦場を渡り歩いてきた本能が、とてつもなく危険な状態にあることを伝えている。敵がいる。そう本能は伝えているのだった。

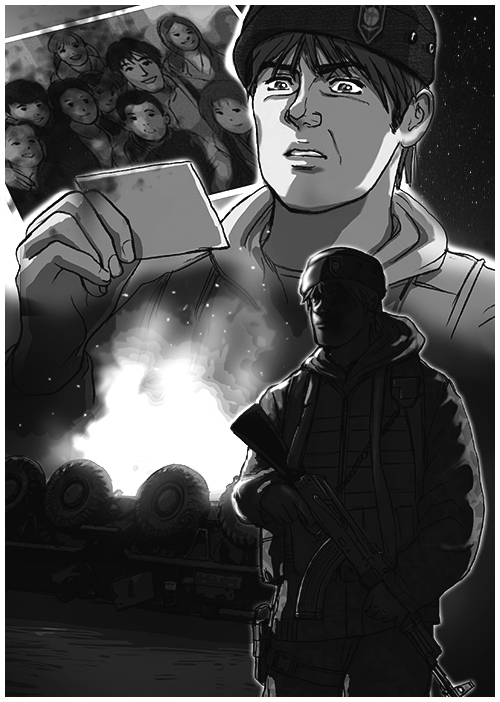

ギリギリ間に合ったらしい。あの連中の雰囲気なら、追撃ではなく帰投だとヤマを張ったのが功を奏した。おかげで、必要な道具を調達した上で待ち構えることが出来た。わざわざ罠にかかってくれたことに感謝しつつ、肩に担いだ無反動砲のスコープを覗き込む。車体の上に乗った砲台が動き出すが、もう遅い。目標捕捉。最後の教え子の一人をあんな目に遭わせた連中。いや、ユリシーズの惨劇から辛くも生き残った故郷の人々を、あんな目に遭わせた連中と同じ部隊の奴ら。こんなのが幅を利かせるから、戦争なんてものをやらかしちまう。グレースメリアの街のためにも、息をさせておくこと自体が許しがたい。まだこちらに銃先を向ける前から、機関砲が撃ち出される。火線が道を、建物を抉る。だが遅い。

「すまないな、キリングス。先生にしてやれることは、これくらいだ。――安らかに眠れ」

「すまないな、キリングス。先生にしてやれることは、これくらいだ。――安らかに眠れ」

ボン、という発射音と衝撃と共に、弾頭が撃ち出される。「敵」にとっては不運なことに、この一角にはあの図体で緊急回避できる横道が無い。それでもハンドルを切ってかわそうとした装甲車だったが、却ってどてっ腹を砲弾の前に晒すことになった。ズシン、という地響きを立てて火柱が、次いで炎が膨れ上がり、反動で横向きになった車体が道路を削りながら滑る。滑りながら横向きに一回転、二回転、炎が装甲車の全体に回り、再び爆発音が鳴り響いて車体が四散した。辺りは焦げ臭い匂いに包まれ、装甲車の残骸と、ほんの少し前まで人間だった炭の塊とが、辺りに散乱する。満身を炎に包まれて、断末魔の絶叫をあげながら死へと至る坂道を転がり落ちていく奴もいる。凄惨な光景の中で、ペレルマンはまだ息のある、例の兵士の姿を見つけた。片腕と両脚が千切れ、火傷だらけになりながら、まだその男は生きていた。

「……案外タフだな。前線知らずのお坊ちゃまたちにしてはな」

「貴様……ペレルマン曹長か……貴様、何を考えている?」

「俺の教え子をこんな危険地帯に送り込んだエメリアにも腹が立つが、その教え子をいたぶり殺したお前らにはさらに腹が立つ。だから、仇討ちをしに来た。それだけだ」

「仇討ちだと……そんなくだらないことのために、俺たちをこんな目に……」

「諜報部付の名の下に、好き放題してきた奴の台詞じゃないな。大体、昔からお前みたいなクソばかり雇うもんだから、ろくなことはしない。そのくせ、自分たちは正義だと妄信しているから手に負えない。さっき、エメリアの市民はゴミだなんだとか言ってたよな?その言葉、そっくり返してやる。誰の役にも立たないゴミは、さっさと片付けるに限る」

少し前、民間人惨殺を繰り返してきた男にそうしたように、ペレルマンは拳銃を引き抜き、セーフティを外した。銃口を向けられた男の顔に、恐怖の表情がはっきりと浮かぶ。相手が浮かべるその表情は男にとって何よりの楽しみであったが、自分がその状況になる経験は一度としてしたことが無かった。殺される、という意識が、男を恐慌状態に陥れた。だが、腕も足も無い男に出来たのは、ただもそもそと動くことだけであった。

「待て……待て……俺が何をしたって言うんだ。待ってくれ」

「いいザマだな。地獄でさらに苦しむことだ」

ペレルマンの目が鋭く細められ、そして引き金が引かれた。脳漿を地面にぶちまけて、男の時間が止まる。辺りに生存者が残っていないことを確認してから、燃え盛る装甲車の残骸から離れ、拳銃をホルスターに仕舞う。全く、復讐というやつはどうしてかくも達成感を感じることが無いのだろう?ますます胸の中の空洞が大きくなったように感じて、ペレルマンは呻く。かつて、故郷の人々を惨殺した連中に制裁を加えたときもそうだった。ユリシーズの欠片によって抉られてしまった故郷の街。だが、全ての人々が死に絶えたわけではなく、少数ながらも生き延びた人々がいた。ところが、彼らは「ユリシーズにより全滅した」ことになっている。あの街で生き延びた生存者は100人ほどだったそうだが、彼らは救出の名の下に乗せられたバスごと、蜂の巣にされて殺された。その指揮を執ったのが、今葬った男たちと同じ、諜報部付の特殊部隊の連中だったのだ。

内戦時代のエストバキアでは、彼らの姿を見かけることは少なくなかった。復讐の刃を胸に、ペレルマンは辛抱強く彼らへの接触を図った。協力者の姿を装って、だ。そうしてようやく、彼は復讐の刃を突き立てるべき小隊への接触に成功した。監視と密告がまかり通っていたあの時代では、ペレルマンのような協力者は必要悪であった。小隊の面々にとっては、利用価値の高い狗、というところだったかもしれない。だが彼らは、知らずに懐に爆弾を抱えていたのだ。数日後、当時の東部軍閥の軍令部の脇に、一台のトラックが止められていた。その荷台には、ある者は蜂の巣に、ある者はメッタ刺しにされて息絶えた兵士たちが一人一人おさめられたドラム缶と、両手両脚をへし折られ、鼻と耳を削がれて瀕死の兵士――小隊長であった――が転がされていたのであった。瀕死の重傷ではあったが、一命は取りとめた小隊長は、ついに告白した。彼と彼の上官の独断で、生存者の虐殺を行った事実を、である。当然、同朋を拷問にかけ、惨殺したペレルマンは程なく逮捕された。彼は処刑されることも覚悟していた。だが、軍事裁判は開かれたものの、彼に下された判決は半年間の拘留のみ。制御を失って暴走した特殊部隊の暴挙をドブロニク将軍が許さず、むしろその罪を暴いたペレルマンを認めたという噂も聞いたが、全てを終えたペレルマンにはどうでも良い話だった。

それから10数年が過ぎ去ったが、ペレルマンの「時」はあの日から止まったままだった。教師だった頃の自分は、良く笑いよく怒り、感情も表情も豊かで、陽気な先生――そんな評価をされていたはずである。だがユリシーズの惨劇と、故郷の出来事とがペレルマンの人格を豹変させてしまっていた。感情はとうの昔に枯れ果てて、顔にはいつしか斜に構えた表情が貼り付いた。それだけに、今日の怒りは、久しぶりに彼が味わった感情の爆発でもあった。そして、最後の一人を失ったという絶望的な喪失感もまた、ペレルマンが久々に味わう感情でもあった。全て、無くなっちまったか――見上げれば、星々が瞬いている夜空。ペレルマンは空を見上げながら、かつての教え子が家族たちの下に辿り着き、本当に久しぶりの再会を喜んでいることを願って止まなかった。

ダウンタウンの一角。追撃の手を逃れ、バンディッツは合流時間になることをひたすら待ち続けた。キリングスの最後の奮闘のおかげか、敵兵のそれ以上の追撃は無かった。多方面に散った隊員たちも多くが既に合流を果たしている。どうやら、敵部隊の装甲車を吹き飛ばしてくれた奴がいたらしく、そのせいで追撃どころでは無くなったのだと言う。当然、監視の目は厳しくなるだろうが、初めから真っ当な手段で脱出することは考えていない。そのための準備を、彼らと彼らの協力者は進めてきたのだ。

「隊長、時間です」

「分かった。残りの奴らと、この街で再会出来ることに期待しよう。行くぞ」

「隊長。……その、ディビットを守ってやれず、すみません。俺たちの力が足らないばかりに」

驚いたのはバンディッツの方だった。このミッションの協力者として、イレギュラー的に同行していたキリングスではあったが、戦闘要員としての能力には正直誰も期待していなかった。だが、彼の作戦にかける意志は本物だった。だから、戦闘馬鹿の猛者どもも、彼を隊員の一人として受け入れてくれたのだろう。だから、その隊員の言葉が、バンディッツには何より嬉しかったし、何よりも励みになった。

「馬鹿言ってるんじゃねぇ。いいか、キリングスは生きている。あいつの意志も。俺たちは、あいつが取り出してくれた、敵の空中要塞の情報を持っている。あいつの形見も持っている。これをあいつのダチに託す約束もしている。そして何より、俺たちと一緒に戦った戦友として、俺たちのここにあいつは宿っている」

「隊長ぉ」

「泣くんじゃねぇよ、似合いもしないくせに。だから、俺たちだけでも、生きて帰る。絶対にな!!」

喝が入ったらしく、隊員たちの目に力が宿っていく。そう、敵が網を張っているのなら、こちらはその網を食い破り、敵の思惑の上を行って脱出するだけのこと。それだけの修羅場と潜り抜けてきた実績が、彼らにはある。開戦当初に諦めていたら、ここまで来ることは決してなかった。不屈の精神で戦い続けてきたから、エメリアはここまでやって来たのだ。散っていった隊員たちや協力者たち、そしてキリングスのためにも、この情報をサン・ロマに届けてやる。バンディッツはそう誓った。

「よし、もう一踏ん張り、身体を酷使してもらうぞ。付いて来い、野郎ども」

再び夜の静けさを取り戻したグレースメリア。その闇の中に溶け込むように、バンディッツ率いるエメリアの男たちの姿は消えていった。

翌日から、グレースメリア市内からの民間人の外出が当面禁止となった。市内の警戒も強化されたが、エストバキア軍が企図したエメリアのスパイの捜索は全くの失敗に終わった。脱出に成功したのか、既に脱出済みなのかも不明なまま、3日後にその措置は解除されることとなる。

「天使舞う空、駆け抜ける鉄騎」ノベルトップページへ戻る

トップページへ戻る

「すまないな、キリングス。先生にしてやれることは、これくらいだ。――安らかに眠れ」

「すまないな、キリングス。先生にしてやれることは、これくらいだ。――安らかに眠れ」