オーブリーの新星

応急処置をしただけの機体は全く万全なものではない。絶えず操縦桿をコントロールしていないと、機体のバランスが狂う。これで戦闘などするものではないな――コクピットの中で苦笑を浮かべつつ、ブルース・マクレーンは青い空に視線を飛ばした。全く、戦争などをやっているような空ではなかった。だが現実に、戦争は目の前にあった。唯一残されていた機体で基地を飛び立ったのは、仲間を無惨に殺されたことへの怒りもあったろう。だが、基地の大半の者たちが想像しているのとは別の理由が、マクレーンにはあった。だから、彼は飛んでいる。"コミュニケーション"が今こそ必要なのだった。マクレーンは基地の回線とは別の周波数を開き、空線信号を何度か飛ばした。相手のことだ。どうせこの近くに既に到着しているに違いない。

「――こちらサンサルバドル1。感度は良好だ」

「気分も良さそうだな。こっちは勿論最悪だ。話が随分と違うようじゃないか。それがレサスのやり方か?」

「まぁそう猛るなよ。血の気の多い司令官殿の命令は絶対だからな。そっちのエースの一人を取り損ねたことが何よりも残念だ」

レーダーに反応は無い。それもそのはず、相手の操る機体はレーダーに映らない。こちらのオンボロとは訳が違う。

「――で、決心は固まったのか?」

「一応な。だが今ではない。それと、オーブリーへの手出しは最低限にしてもらいたい。もうあの基地に飛べるパイロットは残っていない。それだけは約束しろ、サンサルバドル1」

「……俺は司令官ではないから確約は出来ない。だが善処はしよう。最低限の犠牲で済ませる」

悔しいが選択肢は無い。マクレーンは基地の面々の顔を思い浮かべた。彼らを見捨てるしかないとは――だがオーブリーにはヴァネッサもいる。そして、彼のような男でも将来を見てみたい若者たちがいる。オーブリーの航空学生――パイロットの卵たちの中でも抜きんでた二人。ジャスティン・ロッソ・ガイオと、ラファエーレ・スコット。彼らが空を飛び出したら、きっと自分などを簡単に追い抜いていくに違いない若者。……生き残ってくれよ、とマクレーンは心の中で呼びかけた。結局、自分もさっさと逃げていった基地司令たちと同類であることに後ろめたさが付きまとう。

「……ではそっちも「最低限の犠牲」を呑んでもらいたい。そうでないと、基地の面々に説明がつかんからな」

「そうくると思ったよ。分かった、私の隊は一切手を出さない」

「信じたいものだ」

もっともマクレーンは、接近中の敵爆撃機は全部撃墜するつもりだった。迎撃機すら残っていないオーブリー基地に、爆撃機を到着させるわけにはいかないのだ。久しぶりに経験する空戦に、身体の血が沸騰する。微塵もその言葉を信じていない相手との交信を早々に打ち切ったマクレーンは、とりあえずの敵に神経を集中させた。そう、今はまだその時ではない。だかその時は――。不意に思考の迷宮に陥りかけた彼は、何度か首を振って雑念を振り払った。

作戦機のいなくなった航空基地ほど寂しいものは無い。そして残された者たちの大半は基地からの脱出準備に追われているとあっては、尚更だった。マクレーン中尉との連絡を取るために残っている一部の面子以外は整備士も学生も無く、ジープやトラックに数少ない荷物と食料の類を積み込む作業に追われていたのだった。だが、中には血相を変えて我先にと基地から走り去っていく者たちもいる。たとえ走っていっても行く場所などあるはずもないのだが、その程度のことも認識できないくらい、基地はパニックに陥りつつあったのだ。僕らはまだ、避難の準備に追われて走り回っていたからそんな余裕も無かったに違いない。

「……これからどうなるんやろな、俺たち?」

固形燃料の箱を抱えながら、スコットがぽつりと呟く。そんなこと、分かるはずも無い。

「レサスでも訓練させてもらえるんやろか?」

「そりゃ無理だろ」

「何か虚しいわ、ホンマに」

「おら、虚しいとか何とか言っとる暇があったら足を動かせ。敵さんはワシらの避難を待ってはくれんぞ!」

後ろから蹴飛ばされたスコットが、慌てて走り出す。いつどこにいいても必ず着ているツナギと首からかけたタオルは、この基地の整備班長ブルーノ・サバティーニのものだ。自らも箱を抱えて、日に焼けた顔に笑い顔を浮かべてみせる。この事態でも落ち着いたものだ。これが歳の差というものだろうか?部下の整備兵たちにも怒声を浴びせて、避難に必要な物を揃えさせていくのはさすがだ。僕も負けじと、レーションの入った箱を抱えて走り出す。まだ充分な時間はある。その時間はマクレーン中尉が稼いでくれる――走り回っている面々はそう信じていたに違いない。だから、異変に気が付くのが遅れた。最初甲高い金属音が聞こえたと思ったら、それは地鳴りのような轟きを以ってオーブリーの滑走路を激しく揺らした。マクレーン中尉が帰ってきた――!多分そう思って空を見上げたのは僕だけではなかったに違いない。だがそこに見出したのは、少なくともオーブリーではお目にかかったことの無い異形の機体。その機体の名称は知っている。だがそれがどうしてここを飛んでいるのかが分からない。頭上を通過していった戦闘機――F-117Aがゆっくりと旋回して再び基地へと機首を向けて来る。あっという間にその姿が大きくなり、僕は機体の一角がチカッと光るのを見た。僕らのすぐ傍にいた同期が、バシャッという音を立てて倒れる。いや、彼は倒れてすらいなかった。上半身をもぎ取られた下半身だけが、真っ赤な血に染まってそこに立っていた。その背後の地面に真っ赤な染みが広がっていく。機銃掃射……!!

「ハインツ?ハインツ!!」

無惨な姿となった同期に駆け寄ろうとしたスコットの襟首を僕は引っ掴んだ。

「何するんや!!ハインツが、ハインツの奴がえらい目に……!!」

「もう助からない!それよりも早く隠れないと!!」

最初の2機に加えて、さらに別角度から侵入した2機が、逃げ惑う基地の人々を追い掛け回していた。遊び半分に機関砲が放たれる度に、誰かの命が四散していく。何だ、これ?それは戦争ですらなかった。戦う術を持たない基地を襲撃して攻撃するなんて、単なる虐殺だ!レサスの兵士はそんなことのために空を飛んでいるのか?

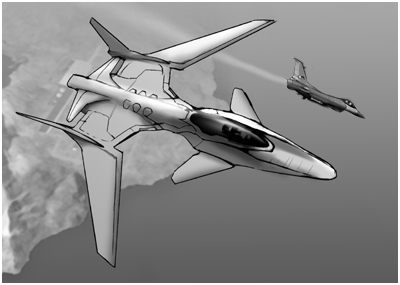

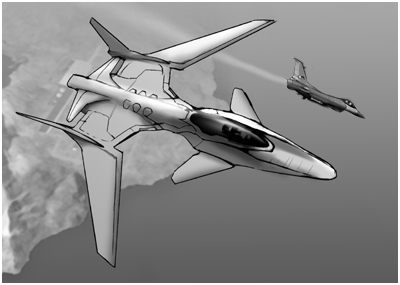

――許せない。ふと心の中に灯った火は、瞬く間に吹き荒れる火炎となった。許せない。撃ち殺されたハインツは、僕と同じように空に憧れていつかパイロットとして飛ぶことを願っていたのに。ハインツだけじゃない。この基地の一体誰が、理不尽な理由で殺されなければならない?大人同士の都合で殺されるのはご免だ。やってやる――!この基地で奴らに対抗出来るのは対空砲か、携帯SAMか……いや、もっといい物がある。僕らの訓練機のハンガーに隣接した格納庫の中にいる試作戦闘機「XR-45S」。出撃準備はしたものの、「乗り慣れていないから」とマクレーン中尉が断ったせいで、あの機体は乗る人間も無く放置されている。あれならば、やれるかもしれない。上空を戦闘機の姿が通り過ぎるのを待って、僕は全速力で駆け出した。スコットの制止も振り切って、何とか鉛弾を浴びずにハンガーへと飛び込む。開け放たれたコクピットへと繋がるタラップをよじ登ろうとして、横合いから飛んできた拳骨に弾き飛ばされた。頭からひっくり返り、激痛で僕はのた打ち回った。

「馬鹿モン!!パイロットスーツも着ずに何をするつもりじゃ!!」

サバティーニ整備班長が鬼の形相で僕を見下ろしている。痛む頬と頭を軽く叩いて、僕も負けじと立ち上がった。

「このままじゃ皆やられてしまう。お願いです、出撃させてください!!」

ハンガーの中に逃げ込んでいた整備兵たちが顔を見合わせる。サバティーニ整備班長は眉を震わせて僕を睨み付けた。2発目が来るか、と歯を食いしばって身構える。

「――待って下さい。班長、座して死を待つよりは打開策があるんじゃないですか?」

女性?男だらけの整備班の中に、少なくとも女性整備士はいなかったはずだ。整備兵のツナギとは異なる、別の作業服を身に付けた女性の声が、2発目の拳骨の作動を止めてくれた。

「しかしモナコ嬢ちゃん、こいつはパイロット資格も持っていない学生ですぜ。ヴァネッサ嬢ちゃんが手を離せないとはいえ、こいつを乗せちまっていいんですかい?」

「乗る能力も無い私たちよりはマシです」

「そりゃそうだが……おい、ジャスティン。分かっているだろうな?今こいつで出て行くということは、この基地の連中の命を背負うってことだ。そして、上の敵さんの命を奪うってことだ。その覚悟、出来ているんだろうな?」

ぎろり、と強面の視線が注がれる。腰が引けて、膝が震えていたけれども、僕はその視線を受け止めて見返した。恐怖はもちろんある。だがそれ以上に、「許せない」という思いが僕を突き動かしていた。一体どのくらいの間僕はそうしていただろう。実際には大した時間では無かったのだろうけれども、とてつもなく長い時間が経過したように僕には感じられた。不意に班長の口元に笑みが浮かぶ。

「行かせて下さい。守りたいんです、皆を」

「……女みたいな顔しやがって、肝は据わっているみたいだな。いいだろう。フォルド!!機体の最終チェックだ。ディラン!!お前は一番小さいサイズのパイロットスーツを隣から取って来い。ジャス、お前はこっちだ。モナコ嬢ちゃんから飛ばすための最低限のことを教えて貰え。野郎ども、ぐずぐずするな!!オーレリアの意地、ここで見せるぞ!!」

「合点だ、親父さん!!」

格納庫の外では攻撃が続いている。だがこのハンガーだけは敢えて攻撃を避けているようにも見える。理由は分からないが、彼らにはそうせざるを得ない理由があるのだ。なら、利用するまで。どこまでやれるかは分からない。でも、僕は格納庫の中でまるで空へ舞い上がることを切望するかのように佇む青い機体を見上げた。スコットの奴、何て言うかな……?新型機に乗りたいという夢は、思わぬ形で適おうとしている。その代償として、僕は人殺しの仲間入りをしなければならない。そうしない限り、僕らが生き残る道も無い。極限状態ではあったが、不思議と心は落ち着いてきた。案外、図太かったんだな、と妙なところで僕は感心していた。

本気になった整備班の仕事は呆れるほどに早かった。緊急時だから、と電源車を使わずにクラッカーでエンジンを点火したことについては、XR-45Sの開発スタッフの一人でもあるデル・モナコさんの眉をひそめさせたが。コクピットの各ディスプレイが点灯し、機体の状況を伝えてくる。コンディション、オールグリーン。翼の下には格納庫の中に置かれていた空対空ミサイルを6本だけぶら下げ、機関砲だけは満タン状態。一昔前の有視界飛行での空中戦を強いられる可能性は高かったが、驚いたことにこの新型機には照準の補正機構が搭載されていた。つまり、機銃が若干ではあるが可動するのだ。真新しい白いヘルメットを被り、教えられるままに最終チェックを進めていく。ズシン、と派手な轟音と振動が伝わってくる。基地の建物の一つが破壊されたらしく、焦げ臭い匂いがただよって来る。レサスの奴ら、見ていろよ。僕はバイザーを下ろし、そして親指を突き立てて「発進準備完了」のサインを出す。頑張って、とデル・モナコさんがタラップを駆け下りていく。整備班の面々がわらわらと機体から離れていく。格納庫の扉が開け放たれ、攻撃を喰らって煙をあげるオーブリー基地の姿を晒す。一度僕はため息を吐き出し、そして軽くスロットルレバーを押してブレーキを解除した。ゴトゴトゴト、と音を立ててXR-45Sの機体が動き出す。キャノピーの外の風景が動き出し、僕は改めて緊張した。ここからは誰も助けてくれない。僕が自分で何とかするしかない。

「え!?XR-45S!?誰が乗っているの?」

「整備班よりコントロール、ワシらはジャス坊に任せたぞい」

「ジャスティン!?ちょっと、サバティーニ班長、ボケるのには早いんじゃ……」

「ヴァネッサ嬢ちゃんよ、ワシは耄碌しとらん!!」

班長とヴァネッサ少尉のやり取りに苦笑しつつ、僕は機体を誘導路へと乗せる。のんびりと動いている時間は無い。僕はそのままスロットルレバーをぐいと押し込んだ。エンジンが甲高い咆哮をあげ、身体がシートへと張り付けられる。とんでもない出力だ。練習機とは比べ物にならない推力で、機体速度がぐんぐんと上がっていく。うっかりしていると持っていかれそうな意識を何とか保ち、僕はHUDの速度計を読み上げた。150マイルを突破したところで操縦桿を引き上げる。教科書に従うなら、このままの姿勢を維持して上昇。だが今は緊急時。案の定、コクピット内に鳴り響いたのはレーダー照射警報だ。後方から接近する敵機2機。悠長に構えている余裕は無い。スロットルを維持したまま、僕は機首をさらに跳ね上げた。身体に圧し掛かるGがさらに増し、操縦桿を握る腕すら動かなくなる。戦闘機というよりもまるでロケットのように、僕は機体を垂直上昇へと持ち込んだ。圧倒的な推力を誇るエンジンは、まるで重力を無視したかのように機体を加速させていく。そして中のパイロットには耐えがたい苦痛が与えられる。憧れの機体は、パイロットを簡単に即死させられるだけの性能を持った凶器でもあった。身体の骨という骨が軋み、圧迫された内臓は一つ間違えれば押し潰されるに違いない。敵戦闘機は決して機動性には優れていない。半人前の僕にでも、戦う術はある――そんな自信がぐらついてくる。僕はHUDの数字を大声で読み上げ、そしてレーダーを、HUDを睨み付けた。高度10000フィート。敵機は追いついてこない。

ふと思いついて、スロットルレバーをMINへ。推力を失った機体はしばらく上昇を続けるが、やがて失速する。がくん、と視界が裏返り、機首が大地を向いた。失速反転。胃液がこみ上げてきて、口の中が酸っぱくなるのを耐える。ゆっくりと上昇してくるF-117Aの姿が僕の目の前に飛び込んできた。やれる!兵装モードをガンモードに切替。ガンレティクルがHUD上を動き、敵機の姿を捉える。これが命中したら、相手は死ぬ――迷うな、躊躇うな!自分にそう言い聞かせて、トリガーを引く。

「馬鹿な!?直撃を食らった!!う、うわぁぁぁっ!!」

「脱出しろ、ガレオン2!!」

炎を噴き出した敵機が、僕の機体のすぐ傍を震えながら上昇していった。今度は急降下。HUDの高度計を睨みつけていないと、このまま大地に叩き付けられそうだ。ある程度降下したところで機体を水平へと戻す。およそGを無視したかのように舞うXR-45Sに乗ることは、洒落にならない負荷に耐えることと同義だった。でも意識を失うわけには行かない。水平に戻し、素早く周囲を伺って旋回。上空から転じてこちらを追撃してくる先程の敵の片割れへと向かう。さすがに敵はプロ。簡単にはやらせてくれない。僕に少しだけ有利な点があるとすれば、機体性能が段違いに上ということだ。降下しつつ針路を変えていく敵機の背後へと回り込むべく、一度相手の後ろを通過して左急旋回。身体の血がどこかに行ってしまうような悪寒が全身を鷲掴みにする。上空から舞い降りてきた敵機が水平に戻していく姿が、僕の目前に迫る。ミサイルシーカーがHUD上を滑り、そして敵機を完全に捕捉した。快い電子音が鳴り響く。

「ジャスティン、XR-45S、フォックス2!!」

テキスト通りに宣言してミサイルを発射。真っ白な排気煙を吐き出して、エイのような形状をしている敵機へとミサイルが飛んでいく。攻撃を察知した敵機、必死の回避機動。バレルロールへと移行し、機体が逆さまになった刹那、その腹の至近距離でミサイルが炸裂した。機体を切り刻まれた敵機が程なく、炎と煙を撒き散らして爆発四散する。

「ジャスティンが敵機を撃墜!!」

「嘘でしょ……いくら新型とはいえ、相手はレサス空軍の正規兵。それを手玉にとるなんて……」

「ちょっと待ってくださいよ、少尉。……新手だ。ユジーンよりジャスティン、方位080、敵新手!そいつら同様ステルスの様だけど、どうやら爆撃機の模様。それが本命だ!」

レーダーにははっきりと映っていないが、確かに接近する新たな光点が二つ。オーブリー基地を目指している。爆撃機――これを潰せば、敵は撤退するかもしれない。仲間を葬られた敵機は、完全に逆上して僕の後ろを付いてくる。うまく行けば、オーブリー基地から引き離せるかもしれない。ユジーンの指示した方角へと機首を向け、再び機体を加速させる。敵機、後背から同方向を追尾、オーブリーから離れていく。

「くそ……追いつけないぞ」

「どういうことだ!?何故敵の戦闘機が飛んでいる!」

後の叫びは爆撃機のパイロットのものだろうか?構わず僕は機体を直進させる。オーブリーの風景は後方へと流れ去り、プナ平原へと至る原野が足元を流れていく。その上空、明らかに雲とは異なる影が微かに見えた。HUDのミサイルシーカーが反応し、肉眼では捉えられない敵の姿を完全に捉えた。ヘッドオンからミサイルを発射。同高度での激突を回避すべく、機体をロールさせて若干上昇する。数秒後、黒いブーメランのような巨体が、僕の至近距離を高速で通り過ぎていった。そのうちの一機は真ん中からへし折れて大爆発を起こし、空に巨大な火球を出現させる。疲労困憊の身体に鞭打って、インメルマルターン。後ろから見ると本当に薄い板のように見えるB-2Aの後背へと喰らいつく。逃がすものか。相手との相対距離に気を払いつつ、肉薄していく。敵機、右方向へと傾いて旋回。こちらも同調させて旋回、さらに距離を詰めていく。ガンレンジに入り、照準レティクルが敵の姿を完全に捉えたところで僕はトリガーを引いた。残弾数ゲージが瞬く間に減っていき、至近距離から放たれた機関砲弾がB-2Aの高価なステルス素材を蜂の巣にしていく。エンジンの辺りから真っ赤な炎を噴き出した敵機が、突然バランスを崩して降下を始める。僕はスロットルレバーを押し込んで、敵機の後背から離脱した。爆撃機全滅――!手にした勝利に喜ぼうとした刹那、コクピットに鳴り響いたのはミサイルアラート。爆撃機に集中し過ぎていた僕の後ろには、復讐の牙を突き立てんとするF-117Aの姿があった。慌てて操縦桿を思い切り引いた僕は、この機体の恐ろしさに思い当たった。まるでハンマーで頭を殴られたかのような衝撃と共に視界が真っ暗な闇に閉ざされた。――ブラックアウト!!聞こえてくるのは警報音ばかり。高度は、方位は、敵は!?

後の叫びは爆撃機のパイロットのものだろうか?構わず僕は機体を直進させる。オーブリーの風景は後方へと流れ去り、プナ平原へと至る原野が足元を流れていく。その上空、明らかに雲とは異なる影が微かに見えた。HUDのミサイルシーカーが反応し、肉眼では捉えられない敵の姿を完全に捉えた。ヘッドオンからミサイルを発射。同高度での激突を回避すべく、機体をロールさせて若干上昇する。数秒後、黒いブーメランのような巨体が、僕の至近距離を高速で通り過ぎていった。そのうちの一機は真ん中からへし折れて大爆発を起こし、空に巨大な火球を出現させる。疲労困憊の身体に鞭打って、インメルマルターン。後ろから見ると本当に薄い板のように見えるB-2Aの後背へと喰らいつく。逃がすものか。相手との相対距離に気を払いつつ、肉薄していく。敵機、右方向へと傾いて旋回。こちらも同調させて旋回、さらに距離を詰めていく。ガンレンジに入り、照準レティクルが敵の姿を完全に捉えたところで僕はトリガーを引いた。残弾数ゲージが瞬く間に減っていき、至近距離から放たれた機関砲弾がB-2Aの高価なステルス素材を蜂の巣にしていく。エンジンの辺りから真っ赤な炎を噴き出した敵機が、突然バランスを崩して降下を始める。僕はスロットルレバーを押し込んで、敵機の後背から離脱した。爆撃機全滅――!手にした勝利に喜ぼうとした刹那、コクピットに鳴り響いたのはミサイルアラート。爆撃機に集中し過ぎていた僕の後ろには、復讐の牙を突き立てんとするF-117Aの姿があった。慌てて操縦桿を思い切り引いた僕は、この機体の恐ろしさに思い当たった。まるでハンマーで頭を殴られたかのような衝撃と共に視界が真っ暗な闇に閉ざされた。――ブラックアウト!!聞こえてくるのは警報音ばかり。高度は、方位は、敵は!?

「そのまま操縦桿を戻して加速しろ!!ぐずぐずするな!!」

マクレーン中尉!?意識はともかく身体が反応し、スロットルをグイと押し込む。シートに叩きつけられるような衝撃と共に機体が加速していく感じだけは分かる。うっすらと見え始めた視界。首を巡らせた僕は、煙を吐きながら墜落していくF-117Aと、僕の側をぴたりと付いて飛ぶF-16Cの姿に気が付いた。

「マク……レーン中尉。ありがとうございます」

「驚いたな、本当にジャスティンなのか?……無茶しやがって」

周囲に敵影なし。何とか僕は……いや、マクレーン中尉のおかげで命拾いをしたらしい。レサスにしてみればいつでも叩き潰せる基地のために何度も攻撃を仕掛ける気にもなれないのだろう。だいいち、あのグレイプニルが出てきたら何もかもがお終いだ。……ひとまず、助かったということだ。

「とにかく、オーブリーに戻るぞ。しんどいだろうが、もうひと踏ん張りして見せろ」

「……了解」

助かったという事実が、僕の心を萎えさせていた。今度こそ疲労で飛びそうな意識を繋ぎとめて、僕は操縦桿を手繰り、HUDの向こうに広がる空を睨み付けた。それにしても、何て機体だ、このXR-45Sは……。

すっかりと見慣れたはずのオーブリー岬の光景が一変していることに気が付いて、改めてマクレーンは気分が落ち込むのを感じた。何が最低限の犠牲だ。マクレーンが爆撃機部隊を襲撃している間に、レサスはステルス戦闘機で構成された「本隊」を送り込んで来たのだ。恐らく、基地に徹底した攻撃を加えた後、あの機体――ジャスティンが乗るXR-45Sの回収部隊が基地に潜入する手筈だったのだろう。もしそうなっていたら、基地の連中は皆殺しの憂き目を見ていたかもしれない。だが勝ち目のない戦いを続ければ、いずれ結果は同じことになるかもしれない。その点で、ジャスティンの活躍は予想外の大穴とでも言うべきものだった。マクレーンたちがオーブリーの滑走路に舞い降りると、基地の生き残りの面々が一斉に集まってきた。皆の顔は疲弊していたが、笑顔が満ちている。タラップを駆け下りると、馴染みの整備兵たちに取り囲まれ、容赦なく頭を叩かれる。例え次の戦いが敗北に終わるとしても、今日生き残れたことは素直に喜ぶ――この穏やかな国の風土が生み出した気性だ。むさくるしい男たちの輪の向こうで、ヴァネッサが嬉しそうに微笑みながら敬礼している。こちらも軽く返礼して、同じような目にあっているであろう若者の方向を向くと……整備兵たちが怪訝そうな顔で機体を見上げていた。

「何かあったみたいじゃの」

サバティーニ班長の顔が引き締められ、歓喜の輪の中をてくてくと歩き出す。マクレーンもその後に続いて、ある意味今日の戦いのMVPたる若者の元へと向かう。キャノピーは閉ざされたまま。タラップを下ろしてもいない。サバティーニ班長が手動でキャノピーを開くのを待って、マクレーンはタラップを駆け上がった。中にはパイロットスーツの若者が、コンソールに突っ伏している。襟首を引っ掴んで引き起こしてやると、ジャスティン・ロッソ・ガイオは穏やかな笑顔を浮かべて――気絶していた。

「ま、マクレーン中尉、ジャスは、ジャスは無事なんですか!?」

「安心しろ。爆睡中だ」

煤まみれの顔をくしゃっと歪めて、スコットが膝を付いて天をあおぐ。大げさな仕種に苦笑しつつも、マクレーンは悪い気はしなかった。計画とは随分と異なる結果になってしまったが、最悪の結果よりは余程マシだ。

「女みてぇな顔して……大物じゃのぅ」

「壊滅寸前のオーレリア軍期待の新星……ってとこですか」

男としては小柄なジャスティンの身体を担ぎ上げ、マクレーンは空を見上げた。選ぶべき道が増えたのかもしれないが、今は余計なことを考えたくなかった。明日になればどうせまた難題が圧し掛かってくるに決まっている。今日は、この勝利を喜ぶことにするさ――誰にも聞こえないように呟いて、マクレーンはオーブリーの滑走路を歩き始めた。

この物語は、その背中に南十字星のエンブレムを背負って、敗北寸前のオーレリアを勝利へと導いた若きエースの物語である。そしてこの日の戦いこそ、オーブリーの新星が輝きを発した記念すべき日であった。

南十字星の記憶&偽りの空 トップページへ戻る

トップページへ戻る

後の叫びは爆撃機のパイロットのものだろうか?構わず僕は機体を直進させる。オーブリーの風景は後方へと流れ去り、プナ平原へと至る原野が足元を流れていく。その上空、明らかに雲とは異なる影が微かに見えた。HUDのミサイルシーカーが反応し、肉眼では捉えられない敵の姿を完全に捉えた。ヘッドオンからミサイルを発射。同高度での激突を回避すべく、機体をロールさせて若干上昇する。数秒後、黒いブーメランのような巨体が、僕の至近距離を高速で通り過ぎていった。そのうちの一機は真ん中からへし折れて大爆発を起こし、空に巨大な火球を出現させる。疲労困憊の身体に鞭打って、インメルマルターン。後ろから見ると本当に薄い板のように見えるB-2Aの後背へと喰らいつく。逃がすものか。相手との相対距離に気を払いつつ、肉薄していく。敵機、右方向へと傾いて旋回。こちらも同調させて旋回、さらに距離を詰めていく。ガンレンジに入り、照準レティクルが敵の姿を完全に捉えたところで僕はトリガーを引いた。残弾数ゲージが瞬く間に減っていき、至近距離から放たれた機関砲弾がB-2Aの高価なステルス素材を蜂の巣にしていく。エンジンの辺りから真っ赤な炎を噴き出した敵機が、突然バランスを崩して降下を始める。僕はスロットルレバーを押し込んで、敵機の後背から離脱した。爆撃機全滅――!手にした勝利に喜ぼうとした刹那、コクピットに鳴り響いたのはミサイルアラート。爆撃機に集中し過ぎていた僕の後ろには、復讐の牙を突き立てんとするF-117Aの姿があった。慌てて操縦桿を思い切り引いた僕は、この機体の恐ろしさに思い当たった。まるでハンマーで頭を殴られたかのような衝撃と共に視界が真っ暗な闇に閉ざされた。――ブラックアウト!!聞こえてくるのは警報音ばかり。高度は、方位は、敵は!?

後の叫びは爆撃機のパイロットのものだろうか?構わず僕は機体を直進させる。オーブリーの風景は後方へと流れ去り、プナ平原へと至る原野が足元を流れていく。その上空、明らかに雲とは異なる影が微かに見えた。HUDのミサイルシーカーが反応し、肉眼では捉えられない敵の姿を完全に捉えた。ヘッドオンからミサイルを発射。同高度での激突を回避すべく、機体をロールさせて若干上昇する。数秒後、黒いブーメランのような巨体が、僕の至近距離を高速で通り過ぎていった。そのうちの一機は真ん中からへし折れて大爆発を起こし、空に巨大な火球を出現させる。疲労困憊の身体に鞭打って、インメルマルターン。後ろから見ると本当に薄い板のように見えるB-2Aの後背へと喰らいつく。逃がすものか。相手との相対距離に気を払いつつ、肉薄していく。敵機、右方向へと傾いて旋回。こちらも同調させて旋回、さらに距離を詰めていく。ガンレンジに入り、照準レティクルが敵の姿を完全に捉えたところで僕はトリガーを引いた。残弾数ゲージが瞬く間に減っていき、至近距離から放たれた機関砲弾がB-2Aの高価なステルス素材を蜂の巣にしていく。エンジンの辺りから真っ赤な炎を噴き出した敵機が、突然バランスを崩して降下を始める。僕はスロットルレバーを押し込んで、敵機の後背から離脱した。爆撃機全滅――!手にした勝利に喜ぼうとした刹那、コクピットに鳴り響いたのはミサイルアラート。爆撃機に集中し過ぎていた僕の後ろには、復讐の牙を突き立てんとするF-117Aの姿があった。慌てて操縦桿を思い切り引いた僕は、この機体の恐ろしさに思い当たった。まるでハンマーで頭を殴られたかのような衝撃と共に視界が真っ暗な闇に閉ざされた。――ブラックアウト!!聞こえてくるのは警報音ばかり。高度は、方位は、敵は!?