作戦名は「山賊隊」

ミサイルアラートが鳴り響いている。敵の姿はどこにも見えない。背中は冷や汗でべったりと濡れ、不快なことこの上ない。必死になって首を巡らしても、暗い空のどこにも敵の姿はないのだった。操縦桿を振り回し、スロットルレバーを押し込んでも動いているのかすら分からない。突然、何か硬い物の上に投げ落とされたような衝撃に全身が軋み、僕は悲鳴をあげた。キャノピーが吹き飛び、僕はシートからも引き剥がされて空へと投げ出されていた。乗っていた機体が衝撃で引き裂かれ、真っ赤な炎に包まれていく。どうしようもない絶望感が心を鷲掴みにする。身体一つで落下していく感覚が徐々に薄らいで――。

「ぷあっ!!」

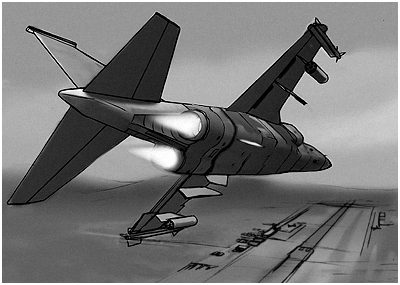

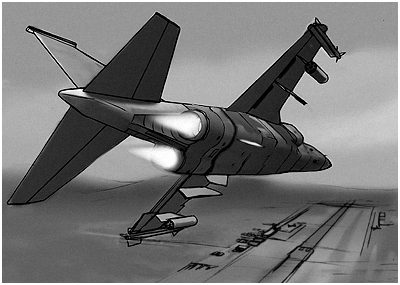

布団を跳ね飛ばして起き上がった僕は、慌てて辺りを見回した。朝の光がシャッターの隙間から漏れている、いつもの部屋の中だということに気が付いて、胸を撫で下ろした。背中をべったりと濡らした寝汗の不快な感覚だけは、夢の中の感覚と一緒だった。憧れのXR-45Sに搭乗して、初めてこの手で敵機を撃墜して敵の命を奪い、そしてツメを誤って撃墜されそうになって……考えれば考えるほどに自分の未熟さを思い知らされて、気分が落ち込んでくる。もしマクレーン中尉が間に合わなかったら、僕は夢のとおり撃墜されて、二度と痛みを感じないで良い世界へと旅立っていただろう。でもそのときには僕だけでは済まなかったはずだ。まだまだ僕が背負うには重い荷物が世の中転がっている。今更ながら、はったりを口にした後の体たらくが恥ずかしくなってくる。濡れたTシャツを勢い良く脱ぎ捨てて、タオルで汗を拭き取る。肩と胸にはハーネスの食い込んだ後がくっきりと残されている。XR-45Sに振り回されたときのものだ。この程度で済んで良かった、とはヴァネッサさんの台詞だ。一つ間違えれば肋骨が砕けたり内臓破裂という事態も考えられるような機動を僕はやらかしていたらしい。机からバンドエードを取り出して、擦り切れている箇所に張り付ける。そして、僕は航空学生に支給された作業着に素早く着替えた。何しろ昨日の今日だ。やらなくちゃならないことは山ほどある。逃亡してしまった人も少なくないのだから、学生といえども傍観しているわけにはいかなくなっていたのだ。食欲とどうやら絶縁したらしい胃袋にとりあえず何かを入れるべく冷蔵庫の中の牛乳パックを啜っていると、控えめなノックに続いてスコットの顔がひょこっと現れた。

「やっほ〜、起きとるか、オーブリーの新星殿?」

「たった今二度寝したくなったよ」

「そんな暇あらへんっちゅーねん。昼行……マクレーン中尉さんらが呼んではるで。昨日の勝手な出撃のこと、ごっつい怒られるんちゃうんか?」

「何だよそれ。僕だけ?」

「んにゃ、俺も同席せえって言われてる。考えてみたらおかしいなぁ、俺まで呼ばれるなんちゅーのは」

僕たちは互いの顔を見合わせてしまった。もっともそうしたところで結論が出るはずもなく、訝しげに思いながらも僕らは会議室へ行く準備をする以外の術がない。机の上に放り投げてあるノートと筆箱を手にとって、渋々僕も立ち上がる。腕時計をはめて初めて、既に「遅刻」の時間であることに僕は気が付いた。

「……もしかして寝坊分も付くの?」

「それはないと思うで。サバティーニ班長もヴァネッサさんも、目ぇ覚めるまで寝かせとけ、って言うてたし。ま、行ったら分かるんちゃうん?」

どうやら生活環境は一夜で変わってしまったらしい。こんな時間まで寝ていたのは数ヶ月前の休暇以来だったが、昨日の出撃の疲労が身体中に残っている。強張る身体を動かして会議室へと向かった僕は、そこでさらに顔を強張らせることになった。

遅刻を咎められるのか、と恐る恐る足を踏み入れた会議室の中は決して殺伐としているわけではなく、むしろのんびりした雰囲気が漂っていた。昼行灯の真価が発揮されたのか、この期に及んで焦っても仕方がないと開き直ったせいか――笑いながら椅子を引いてくれたヴァネッサさんに恐縮しつつ、一気に機嫌が悪くなったスコットに睨まれつつ、僕は会議室の一角に陣取った。それにしても、広い会議室にこれだけの人数とは寂しいものだ。既に司令官も無く、戦闘で幾人かの士官も戦死してしまった今、この基地の真っ当な大人といったら整備班を除けばこれくらいしかいないのだ。

「さて……全員揃ったところで話を始めよう。状況は……言うまでも無く皆分かっているな?」

全員の顔に苦笑が浮かぶ。作戦機もろくに残っていないのに、レサスに噛み付いてしまった一部隊。司令官も逃亡してしまった、まさに烏合の衆。それが僕らの今の立場だ。まともな戦力は、F-16Cが1機と

XR-45S、それに練習機程度。思わず笑いたくなってしまうような貧弱な戦力だ。

「俺としてはこれ以上犬死をしないで済むように、レサスへの降伏という選択肢も勿論あると考えているんだが、今のところそれに賛成してくれる者もいない。勝手に決めて袋叩きにされるのはもっと嫌なわけで、そうなってくると我々の取る道は一つしかない」

相変わらずのどこか腰の引けた話し方に、ファクト少尉の容赦ない突っ込みが入っている。ぎろりと睨むだけでなく、思い切りブーツで足を踏みにじられたマクレーン中尉の顔が苦痛で歪んでいる。

「……俺たちの取るべき選択肢は、この戦力で各地に散らばった友軍戦力をかき集め、レサスへと対抗していく……という無謀な戦いの道だ。そのためには、派手な勝利がいる。そして、そのための準備もいる」

「……そのために必要なものが無いんじゃよ、今のオーブリーには」

「必要なもの?」

「そうじゃ、ジャスティン。食料と燃料。人間と戦闘機の腹を満たす大切な物が、もうほとんど残っていないんじゃよ。このまま行くと、ユジーンの部屋のチョコレートを強制的に徴収するしかないのう」

同席しているソラーノがぎょっとした表情を浮かべ、ヴァネッサさんが顔を隠しながら失笑している。隣に座るスコットはと言えば、無意識に腹の辺りを擦っている。

「……というわけで、基地の連中がユジーンのチョコレートの食べすぎで虫歯になる前に、何とかする必要があるんじゃ」

「幸い、分捕る物資をたんまり持っている連中がすぐ近くにいる。ユジーン、概略の説明を」

ソラーノの話は大体次のようなものだ。僕らのいるオーブリーから重要な拠点であるパターソンの港に至るまでには、グリフィス隊を全滅させたグレイプニルが駐留していたプナ平原が存在する。ここに、レサス軍の補給基地の建設が急ピッチで進められており、大量の物資が集められつつある。その目的は、虚しい抵抗を続ける愚かな部隊――僕らのことだ――を叩き潰すと同時に、オーブリー基地と連携した半恒久的な拠点を構築することにあるというわけだ。幸い、この基地の戦力がほとんど残っていないことを彼らは知っており、主力の航空戦力はパターソン方面に向かっているので、補給基地にはまともな戦力が残っていない。この好機を逃す手はない。プナ平原へと敗走してきた陸軍部隊が基地占領の支援を行う算段になっているので、航空部隊は基地の主要施設は残しつつ、占領の妨げとなる敵戦力を殲滅する。そして――

「手当たり次第に強奪する」

とマクレーン中尉が結んだときには、僕もスコットも開いた口がふさがらないという状態だったろう。

「……要は追い剥ぎみたいなもんですよね?」

「何かどっちが悪者か分からへんな、ジャスティンよぉ」

「……何を人事みたいに言っているの。貴方たちも追い剥ぎの片棒担ぐのよ?」

「え?」

ヴァネッサさんは笑っていたが、どうやら冗談ではないらしい。サバティーニ班長も嬉しそうに笑っているし、マクレーン中尉は苦笑を噛み殺しているというような表情を浮かべている。

「ま、そういうことだ。とにかく人が足らん。訓練生の中で戦場に飛ばせるとしたら、既に実戦を経験してしまったジャスティンと、スコット、お前ら二人だけだ。他の連中じゃ、初出撃が命日になる。かろうじて残ったF-1にはファクト少尉とスコット、お前らが乗ってくれ。そしてXR-45Sだが……これはジャス、お前に預ける。やってみせろ」

冗談だろう?言葉には出さなかったが、表情にははっきりとそう出ていたのだろう。今度ははっきりとマクレーン中尉の顔に苦笑が浮かぶ。

「そんな顔するな。あの機体のジャジャ馬ぶりは俺らも知っている。だから俺は乗りたくないし、出来れば乗らずに済ませたいし……いや、なんでもない。とにかくだ!この基地ではホラント中尉くらいしかまともに飛ばせない代物だったんだよ」

「それを、正規の資格も持っていない、衝動的に動いた新兵が動かして、敵機撃墜なんてことまでやってみせたんだから、私たちも驚きだわ。詳しい話は後でデル・モナコ女史から聞いておくといいわよ。ホラント中尉以上に、ジャスティンとあの機体の相性はいいって言って喜んでいたくらいだから。今のところ数少ない戦力を最大限活用するためには、これしかないわ」

概略をヴァネッサさんに説明させておいて、マクレーン中尉が満足げに頷いている。

「……というわけで、作戦決行は明日。二人はこれから訓練だ。覚悟しておけ」

「特にスコットはスパルタ式にね。遺書は念のために書いておきなさい」

「ホンマでっかぁぁぁっ!?」

あの殺人凶器に……僕が引き続き?いや、僕とあの機体の相性が良いだって?無我夢中で操縦桿を握っていたときには気が付かなかったが、昨日の戦闘の結果、僕はれっきとした殺人者になっていた。それに気が付いたときの恐怖感を思い出すと、今でも手が震えてくる。そして僕はさらにこの手で敵を倒し続けなければならなくなった。そう、レサスと戦うということは、そういうことだ。敵戦力を削ぐ――即ち、殺ぐ、僕たちが生き残るためには、レサスの兵士を傷つけ、その命を奪うことに他ならない。でもそうしなければ、僕らに勝利もない。やるしかない。僕にはやっぱり選択肢は無い。でもこれは、大人に決められた道でもない。僕が生き残るための戦いなんだ――そう僕は自分に言い聞かせる。

「ま、とりあえずは生き残ることを考えよう。ジャスティン、スコット、お前たちを簡単には死なせんさ。そのために俺とファクト少尉がいるんだ。それを忘れるな。……よし、特に質問が無ければ解散。ジャスとスコットの二人はハンガー前に1100時に集合だ」

「りょ、了解!!」

……僕があの機体に乗り続ける。それは身に余る光栄だとは思うけれども、僕らの失敗はオーブリーの仲間たちの、そしてオーレリアの敗北に繋がるのだ。さらに言うなれば、ファクト少尉のサポートは心強いが、マクレーン中尉の場合はいささか不安が残る。それにしても、身の程知らずというのは、僕のような状態のことを言うのだろう。どうやら、背負うには余りに重い物を背負う道を選んだことは間違いなさそうだった。

どこまでも緑の平原が広がっているような錯覚を覚える。それくらい、空から見たプナ平原は広大な緑の原野だった。野生動物の宝庫とも言われる貴重な原野の空を、およそ似つかわしくない鋼鉄の翼を持った戦闘機が4機飛んでいる。先頭にマクレーン中尉のF-16C、2列目にファクト少尉とスコットのF-1、そして最後尾は僕の乗るXR-45S。付け焼刃とはいえ、一日みっちりとしごかれた僕らはとりあえず編隊飛行をこなしている。今でも思い出すと吐きそうな気がするが、そのおかげで多少はこの機体――XR-45Sのクセが分かりつつある。爆発的な推力。圧倒的な旋回性と機動性。その代償として、徹底的に軽量化された機体の装甲は薄く、当たり所が悪ければたちまち火だるま、というリスキーな一面も持つ、最新鋭の試作戦闘機。マクレーン中尉とファクト少尉の2機に追われながら、4回の死亡で済んだのはまさに機体性能のおかげと言うべきものだった。ちなみにスコットは18回ほど死亡した計算で、さすがに訓練が終わった後はへこんでいたが、初めて見るあいつの戦闘機動はなかなか鮮やかなものだったと思う。機体性能に頼って飛んでいるだけの僕とは違う、基本に忠実で隙のない飛び方。それがちょっと羨ましくもある。でもそのスコットですら、XR-45Sはお断りと言った。そんなに扱いにくいとは思わないけれど、どうやらそう感じていること自体がおかしな領分のようだ。その辺りが、デル・モナコさんに言わせると「相性がいい」ということに繋がっているようだが……。

「――そろそろレーダーに捕捉される頃だ。今ならまだ引き返せるけれど、どうする?」

「マクレーン中尉。そのまま機関砲で名誉の戦死を遂げられたくなければ、士気の下がるような発言は控えてください!」

「分かった、俺が悪かった!!……冗談だよ」

「半分以上本気に聞こえましたけどねぇ、なあジャスティン?」

「――聞いているととても不安なんですが……。クラックスよりグリフィス隊へ。間もなく敵の哨戒圏内です。あまりのんびりしていると、パターソンからの増援部隊が到着してしまいます。幸い、迎撃部隊はわずかのようですから、一気に敵を殲滅してください。……健闘を祈ります」

戦闘を行く1番機が、さらに高度を落としていく。編隊を維持したまま、僕らも続けて低高度へ。訓練でもあまりやったことのないような低空飛行で加速。レーダーに敵戦闘車両の反応。基地の外に待機している対空砲が迫る。作戦ブリーフィングでの打ち合わせ通り、僕はマクレーン中尉と先行して基地に突入、続けてファクト少尉とスコットが侵入して爆撃を敢行――加速していくマクレーン中尉の後ろにぴたりと付いて、僕はスロットルレバーをゆっくりと押し込んでいく。

「一つ目は俺がもらう。その後はまぁ、うまくやってみろ」

1番機のF-16Cの翼の下から白煙が吹き出し、そしてミサイルが猛烈な勢いで前方へと飛んでいく。大気を切り裂く槍のように進んだミサイルは、戦闘機とは異なって地上をゆっくりと動くしかない対空戦闘車に直撃した。真っ赤な炎を吹き上げて木っ端微塵に吹き飛ぶ敵の黒煙を切り裂くように飛び、中尉の言うとおり、全セーフティを解除。地上に駐機している爆撃機の群れを最初の目標に捉えてレーダーロックを開始。HUDとレーダー上をミサイルシーカーが滑り出し、程なくロックオンを告げる電子音が鳴り響く。選択した武装は、基地に残されていたなけなしの中距離ミサイル。奇襲攻撃を仕掛けるには最適のアイテムと言える。これを僕に持たせてくれた整備班長たちに感謝しつつ、僕はトリガーを引いた。これが反撃の一撃だ――!!

「グリフィス4、フォックス3!!」

真っ白な白煙を噴き出しながら、4本のミサイルがそれぞれの獲物めがけて加速していく。その後ろを追っかけるように低空侵入。既に武装選択モードはガンモードへと変更。後続のスコットたちの突入を支援するためにも、航空戦力を脅かす敵勢力は排除しなければならない。まして、隊長があれでは張り切らざるを得ないじゃないか!地上めがけて撃ち下ろされたミサイルは、いずれも目標に命中。炎と爆風の奔流が補給基地を激しく揺さぶる。高度は気を抜くと意識を持っていかれそうな程の低空を維持したまま、基地へと突入。滑走路脇に設置された対空ミサイルを次の獲物に捉えてHUDを睨み付ける。射程内に入るよりも少し早くトリガーを引き、ガンアタック。ほんのコンマ数秒の射撃だが、あっという間に残弾カウンタが減少し、機関砲弾の雨がミサイル砲台を直撃した。一際大きな火球を膨らませて砲台が吹き飛ぶに至って、敵の動きがようやく慌しくなる。逃げ惑う敵兵の頭上を高速で通過して一旦安全空域へと退避。第二撃に備えてゆっくりと旋回へと移行する。

「何だ!?何があった!?」

「レーダーに敵影4!!くそっ、オーレリアの連中か!?」

「他に敵がいるか、バカタレ!!だいいち星のエンブレムの機体なぞレサスにはないぞ!?」

混戦した通信に、敵兵士たちの叫びが木霊する。星のエンブレム――僕の機体には、サバティーニ班長とこの機体の主任整備士となったアルフォンサ・フォルド謹製の南十字星のエンブレムが描かれていた。どうやらその絵が、敵兵たちの目に焼き付いたらしい。ゆっくりと旋回しつつ、脅威となる敵迎撃機と砲台群を自分の獲物と捉え、機体を水平に戻す。まだ付き合いの浅いXR-45Sは、その牙を隠しながらとりあえず僕の操作に従ってくれている。通常機と比べると遥かに進化した火器管制CPUが搭載された愛機が、攻撃目標の相対位置情報を逐一知らせてくる。その数値を声を出しながら読み上げ、次の目標へのルートへ機体を乗せていく。僕らに遅れて基地へと侵入したファクト少尉とスコットのF-1が、滑走路に並んで駐機している輸送機と爆撃機の群れに爆弾を投下していく。既に旧型機に分類されるとはいえ、対地攻撃の信頼性の高い機体だ。浴びせられる対空砲火を2機とも潜り抜けて上昇していく。その後方で、爆弾の直撃を被って破壊された敵機が、盛大な炎を上空へと吹き上げる。ようやく動き出した迎撃部隊が対空砲火を浴びせてくるが、既に遅い。上空から垂直降下していくマクレーン中尉の1番機が対空戦闘車にガンアタック。撃ち砕かれた車輌が破片を撒き散らしながら吹き飛んで、さらに火線の数が減る。なるほど、確かに実戦では教官殿は強いかもしれない。負けるものか――!僕は格納庫から滑り出し、滑走路へと向かう敵戦闘機を照準に収めた。射程内に捕捉したことを確認して、スロットルを調整しつつガンアタック。土煙が何本か吹き上がり、そして敵機に到達した機関砲弾はレサス軍カラーのF-5Eを上から下へと撃ち抜いた。そのままコースを少しずらして、2機目の敵機に攻撃。1機目ほどの命中は望めなかったが、ノーズギアを粉砕された敵機の機首が滑走路と接触して火花を散らしていく。これでこの基地自体の迎撃機は上がれない!

「ナイスキル、グリフィス4!さぁグリフィス3、私たちも踏ん張るわよ!!」

「了解や!こうなりゃとことんやったるでぇ!!」

吹っ切れたんだか自棄になっているのか、反転したスコットたちも基地の迎撃部隊への攻撃を仕掛けていく。基地からの反撃はいつしか弱くなり、ほとんど反撃も出来ないまま上空の制空権は僕らの手に収まった……かに見えたが、レサスもそれほど馬鹿じゃない。

吹っ切れたんだか自棄になっているのか、反転したスコットたちも基地の迎撃部隊への攻撃を仕掛けていく。基地からの反撃はいつしか弱くなり、ほとんど反撃も出来ないまま上空の制空権は僕らの手に収まった……かに見えたが、レサスもそれほど馬鹿じゃない。

「クラックスよりグリフィス隊、敵の増援部隊を確認。パターソンからの航空部隊です!」

「おいでなすった……!」

レーダーに敵影。まっすぐと僕らを目指して飛んでくる。高度は僕らよりも上。このままでは被られて有利なポジションを占位されてしまう。僕はすかさず操縦桿を引き、機体を急上昇へと持ち込んだ。スロットルを押し込むと、シートに張り付けられるような衝撃と共に、重力を振り切って愛機が大空を駆け上がっていく。

「こ、こら、少しは俺の指示にも従えーっ!!」

「文句を言っている間に、アンタも迎撃に向かいなさい!!」

「一応、俺が1番機なんだぞーーーっ!!」

煮え切らない教官殿は叫びつつ、僕の後方から同様に急上昇。早くも高度を稼いだ僕は機体を水平に戻し、進路を変更せず向かってくる敵機と相対した。敵の数はそれでも僕らよりも多い。対地攻撃メインの兵装しかぶら下げてこなかったスコットたちには荷が重い相手だ。倍の数の相手であっても、ひるむわけにはいかない。先行している一隊に針路を合わせてスロットルを押し込む。ごうっ、という轟音を立てながら、XR-45Sが加速していく。耳障りな警報音が、レーダーロックされていることを告げる。反射的に機体を90度バンクさせ、敵の下を潜り抜けるようにローリング。腹の下を敵の放ったミサイルが通過していく。間一髪。敵が頭上を通過するよりも少し早く操縦桿を引き始めて機首を起こし、高Gをかけながら上へと抜ける。身体に圧し掛かったGが骨を軋ませ、振り回される血液が身体の後ろ側へと押し付けられていく。気絶したら負けだ!自分にそう言い聞かせながら強引にインメルマルターンを決めて、敵の後背へと食らい付いていく。昼行灯……マクレーン中尉はそのまま直進し、後続の一隊へと攻撃を開始する。何だかんだと言いながら敵の攻撃を回避しているところ、決して腕は悪くないはずなのに、やはり頼りがいがない。こちらにケツを取られたことに気が付いた敵機が編隊を解いて散開。その一方に肉薄し、追い抜きざまに機銃掃射を浴びせて一気に離脱。機関砲弾に撃ち抜かれた敵機が黒煙を吹き出しながら高度を下げていく。再び警報音。先程散開した敵の片割れが、僕の後方に今度は食らい付いているのだ。直線飛行ではやられる。斜め左へと機首を振り出して、大きくバレルロール。ぐぐっ、とハーネスが身体に食い込み、機体が空中に大きな円を描いていく。

「畜生、ちょこまかとすばしこい奴め!」

「気をつけろ、そいつがこの間の連中を全滅させた不明機だ!」

「任せろ、俺がやってやるぜ!!」

――やらせるものか。必殺の一撃を叩き込むべく徐々に距離を詰めてくる敵機の姿に、僕はタイミングを図っていた。座学では、空戦における戦闘機動についても当然学ぶ。その中には、かつてのエースたちが得意とした戦法も含まれている。こちらの意図に気が付かず、少しずつ速度を下げている僕に相手は追いついていると勘違いしている。そろそろ頃合か――!僕はスロットルを一気に押し込み、機体を上に跳ね飛ばした。上空へと舞い上がる感触を感じるとともに、今度はスロットルOFF、エアブレーキON。まるで壁にぶつかったかのような衝撃に身体が軋み、ハーネスがぐいっと食い込んでくる。急減速した僕の機体を捉え切れず、敵機が前方へと飛び出す。あまりの痛みに涙が滲んできたが、拭っている暇はない。すぐにスロットルを戻して推力を得て、まんまと引っかかった敵の後背へと襲い掛かる。

「くそ、振り切りない!!」

「機体を捨てて脱出しろ、性能が違いすぎる!!」

こんな激しい機動を難なくこなしていた男たちが恐ろしい。ましてエース同士の戦いなら、あんな激しい機動を何度も繰り返すのだろう。僕の相手がエース級で無かったことは幸運だったのかもしれない。程なく、敵の姿をレーダーがはっきりと捉えた。聞くのが心地良くなってきた電子音が鳴り響くのを確認し、僕はトリガーを引いた。敵機、くるりと機体を回して回避機動、右旋回で加速していく。放った2発のミサイルのうち、一方は相手の姿を捉え切れずに虚空を貫いていくが、一方はギリギリ相手に追いついて炸裂した。直撃は免れたものの、飛び散った破片に尾翼と胴体を傷付けられた敵機に戦闘能力は最早なく、やがてキャノピーが飛んで空に白いパラシュートの花が咲く。マクレーン中尉も1機を撃墜することに成功し、増援の最後の1機を追い回している最中だった。

「エルハイム3より、パターソンコントロール。プナ基地は既に敵の制圧下にあり。増援部隊も自分を残して全滅してしまった!撤退命令を出してくれ!!」

「何だと!?オーレリアはそんな大軍を出してきたというのか?」

「違う、南十字星だ。南十字星のエンブレムが――!」

敵パイロットは最後まで言葉を紡ぐことが出来なかった。マクレーン中尉の放ったミサイルが、エンジンを直撃して瞬く間に機体を炎の塊に変えたからである。炎に包まれた敵の断末魔の絶叫を聞いたとき、勝利に酔いかけていた僕の意識が現実に引き戻された。何を僕はエース気取りになっているんだ。ほんの少し前まで、戦いに怯えていた自分がいたはず。それが今はどうだ?敵を殺すことに何のためらいもなく、戦闘を楽しんでいる自分がいる。戦いの恐怖よりも、僕は自分の姿が突然怖くなった。

「――やった!!プナ平原基地の敵兵が逃げていきます!パターソンからも更なる増援はありません。我々の……オーレリアの勝利です!!」

ユジーンの後からは通信兵たちの叫びも一緒に聞こえてくる。スコットやファクト少尉も同様に喜びの声を挙げている。そんな中で、僕は冷や汗に背中を濡らし、足の震えに耐えるのが精一杯だった。これが戦争――敵を殺して戦果を挙げることが何よりも評価される殺し合い。僕は今その最前線に立ち、最新鋭機の操縦桿を握っている。今更ながらに背負ったものの重大さに気が付いた僕は、結局基地に戻って愛機から降りてからも膝の震えが止まらなかったのである。

どうして、こんな辛い思いを僕らはしているんだろう?

そして、どうしてレサスの人々は、こんな無慈悲な戦端を開くことを歓迎したのだろう?

――僕には、まだ分からない。

南十字星の記憶&偽りの空 トップページへ戻る

トップページへ戻る

吹っ切れたんだか自棄になっているのか、反転したスコットたちも基地の迎撃部隊への攻撃を仕掛けていく。基地からの反撃はいつしか弱くなり、ほとんど反撃も出来ないまま上空の制空権は僕らの手に収まった……かに見えたが、レサスもそれほど馬鹿じゃない。

吹っ切れたんだか自棄になっているのか、反転したスコットたちも基地の迎撃部隊への攻撃を仕掛けていく。基地からの反撃はいつしか弱くなり、ほとんど反撃も出来ないまま上空の制空権は僕らの手に収まった……かに見えたが、レサスもそれほど馬鹿じゃない。