空舞う盲目の鳥①

雨季でもないのに憂鬱な雨が外では降り続いている。空に上がってしまえばどこまでも広がる青空が拝めるというのに、そういう気分の時に限って地上勤務だったりする。久しぶりにオーレリアのからっとした空を仰ぎつつ、ナイスの水着姿でも拝みたいものだぜ――薄く頬を覆った無精髭を撫でながら、ブルース・マクレーンは不機嫌な表情を浮かべていた。民間の多国籍企業と複数国の共同プロジェクトにおけるテストパイロットの座についたことは、彼自身にとっても、また彼の祖国の軍部と企業にとっても朗報であったし、マクレーン自身はまだどこの国にも採用されていない新機構・新型機を操縦する機会に恵まれたことに感謝していた。だがそんな彼でも事前には知らなかったし、驚くというよりも呆れたプランが、このプロジェクトには盛り込まれていたのだった。いや、どちらかといえば、そちらが本命だったのかもしれない。俺は当て馬かよ――そんな気分にならなかったと言えば嘘になる。だが、そんな気分は"もう一つの開発プラン"専属のパイロットに出会ったことによって、呆気なく霧散した。今では、プロジェクト期間の愛機と共に飛びながら、本命のサポートに付くことが何よりも彼の楽しみ、いや、マクレーンともう一人のテストパイロット、ペドロ・ゲラ・ルシエンテスの楽しみとなりつつあったのである。

「よ!不精面が一層不精だね!!」

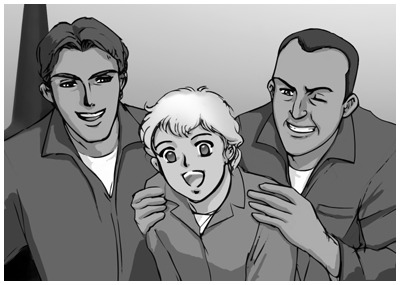

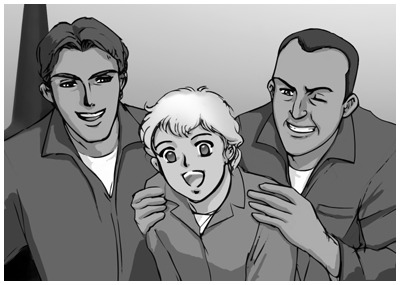

タタタッという軽やかな足音とすらりとした肢体がマクレーンを追い抜き、肩にかかるくらいの赤髪がくるりと振り返った。ニカッ、と笑いながら片手を腰に当てて、もう一方を高々とかざしている。彼女を初めて見た者は、その快活な動きっぷりとは対照的に、薄く青みのかかった透明な瞳に違和感を覚えるに違いない。やれやれまたか、とマクレーンはため息を付きながら、綺麗な赤髪をくしゃくしゃにかき回した。

「あ、こら、やっと揃ったんだからかき回すな!」

「見えていないくせに走り回るな、とあれほど言っただろう、このおてんば娘」

「あー、またそれ言った!私にはちゃんと"リン・フローリンス・ルシオーラ"という名前があるんですからね!!」

「呼んでほしけりゃ、もっと大人しくするこった」

「べー、だ!!」

思い切りあかんべー、と酷い表情をマクレーンに投げ付けると、またもリンは駆け出していく。盲目であることは、彼女の勘働きを常人とはかけ離れたものにしたのだろうか?この基地の内部構造は知り尽くしたとばかりに彼女は元気良く駆け回っているのである。もっとも、彼女の予想を越えた障害物が存在する場合もあり、この間は工具箱を抱えた整備兵と正面衝突し、辺り一体にネジの雨が降り注いだし、その前は食堂の前で「リンの前を決して横切らない」不文律を破った士官と激突し、彼のトレイの上に乗っていたサラダボールを頭からかぶる羽目になった。危なくて目が離せないリンであるが、一度空に上がれば全くの別人となる。自身の技量には絶対の自信を持っていたはずのマクレーンもルシエンテスも舌を巻くような機動に耐えながら、平然と空を舞ってみせるのだから。無論盲目の彼女が通常の操縦系統を操れるはずも無い。だが、彼女は空に上がる時のみ、「見える」のだ。それが、この開発プロジェクトの本命プランである、次世代の操縦システム。人間の手や足による入力形式では操縦者の熟練度がどうしても物を言うし、その訓練に莫大なコストがかかってしまう。ではどのようにこの問題を解決するか?民間企業の連合体が出した結論は、入力インターフェースを根本的に変えてしまうことだった。リンのこめかみの辺りには、飛行中機体と脳をリンクするためのコネクタが埋め込まれている。つまり、彼女は試作機に搭載されたコンピュータを通して外界を「見て」、愛機を操り、武器を使用するのだ。だが、試作はあくまで試作。彼女にかかる負荷は決して小さなものではなく、何度かの実験中止に加えて、帰還直後に過労で倒れる――ということの繰り返しでもあった。リンの小さな身体で耐えるにはあまりにも過酷な環境にあって、彼女があの笑顔を絶えず浮かべているのは、「空を鳥のように舞う」夢がかなえられたからだ。それが、モルモット、実験台のテストパイロットという道であってもだ。

廊下の奥でもう一度あかんべーをしたリンの姿が見えなくなると、基地の中が突然静まり返ったような気がして、マクレーンは苦笑を浮かべた。いたらいたで、いなければいないで、やっぱり迷惑な奴だ。のんびりと歩き出した彼は、程なくリンの消えた先の通路から見知った顔が現れたことに気が付いた。向こうもこちらの姿に気が付いたらしく、苦笑いを浮かべながら歩いてくる。

廊下の奥でもう一度あかんべーをしたリンの姿が見えなくなると、基地の中が突然静まり返ったような気がして、マクレーンは苦笑を浮かべた。いたらいたで、いなければいないで、やっぱり迷惑な奴だ。のんびりと歩き出した彼は、程なくリンの消えた先の通路から見知った顔が現れたことに気が付いた。向こうもこちらの姿に気が付いたらしく、苦笑いを浮かべながら歩いてくる。

「その顔だと、また嫌味を言われたらしいな、ルシエンテス?」

「図星だ。目付きが悪いのは生まれつきだ、と言っているんだがな。あの娘ときたら「根暗!陰険!」の二言で済ませるから困ったもんだよ」

マクレーンよりも一回りは大きい居丈夫。やや浅黒めの彫の深い顔には、切れ長の目が乗っている。決して陰険そうな男ではないのだが、開口一番リン女史はこう言ったものだ。「蛇みたいで嫌!もっと明るい顔しなさい!!」と。その時の何ともいえないルシエンテスの顔を思い出すと、マクレーンは今でも吹き出しそうになるのだった。

「……まぁ、あの根拠の無い明るさと自信には救われているけれどね。自分の祖国では、なかなかあんな明るさに接することはない」

「そういやぁ、ニュースなんかではディエゴ・ギャスパー・ナバロ将軍の一派が、対立関係にある小派閥をうまく調停していってるらしいじゃないか。再建は険しい道のりかもしれないが、内戦もいつかは終わるさ」

「そうあって欲しいと思う。そんな状況下でも、こうやって自分をプロジェクトに派遣してくれた恩人たちに報いるために、祖国の内戦終結は不可欠だよ」

大きな戦争を経験することも無く発展を続けるオーレリアに対し、隣国レサスは長年に渡って内戦状態が続いている。国を統一するに足る政治力と軍事力を持った一派が存在せず、まさに群雄割拠の様相を呈して果たして何年が過ぎただろう?ルシエンテスはそんな不安定な状況にあるレサス軍正規軍のパイロットとしてこのプロジェクトに参加してきた。本人の強い希望もあったのだろう。そして、期待に充分応えられるであろう技量を持ち合わせたエースパイロットだった。互いに試作機を操っての模擬戦の結果は、まさに五分と五分。オーレリア空軍の中でここまで苦戦させられた相手はいなかったわけで、マクレーンにしてみれば国を出て初めてライバルと呼べる相手に出会ったということになる。初めての模擬戦が終わったその日の夜、マクレーンはサシでルシエンテスとグラスを交わした。面白いことに、経済的成長を遂げて高い国力を誇るオーレリアのことを、ルシエンテスは高く評価するだけでなく、その社会の在り方に憧れていると言った。祖国では、信頼などという言葉が廃れて久しいのに、オーレリアではまだ生き残っている。そのちょっとした差が、これほどの落差なのだろう、と。自分の祖国をそうまで高く評価されて、マクレーンは何だかこそばゆかったものである。平和であるからこその問題もある。くだらない政争や部隊を率いる能力も無い人材がコネを頼りに軍組織に入り込んでくる。挙句、自身の評価があがらないことを他人の責任として押し付ける。ここへ来る前の戦技競技会などは傑作だった。4対4のチーム戦。どこぞの政治屋の二代目隊長が率い

た相手チームは、マクレーンと彼が精魂込めて育て上げた部下たちの手によって、徹底的にやり込められてしまったのだ。それを逆恨みした坊やは、政治屋のお父さんに泣きついて圧力をかけ、前代未聞の遺恨試合が行われることになる。結果は……果たして坊やの惨敗だった。自分と部隊だけならまだしも、政治家としての父親の立場に泥を塗ってしまったというわけだ。だが悲しいことに、マクレーンたちではなく二代目隊長の側に同情する輩も少なくないというのが、今のオーレリア軍内部の状況だ。しょせん分かり合えない奴とはどこまでいっても平行線さ、とうそぶいてはみるが、やはり気分の良いものではなかった。

「そういえば企業側のメンバーの一人から噂話で聞いたんだがな、俺たちの試作機とオーレリア正規軍の航空部隊とで模擬戦を行う話が持ち込まれているらしいぞ」

「何だそりゃ?」

「マクレーンも聞いていなかったか。いや、何でもオーレリアの企業からそんな提案があったらしい。まぁ、自分たちのプロジェクトにおいて、オーレリアはもっとも資金を提供している参加国であることに違いは無いからな。プロジェクトの成果を確認したいのだろう――ってのは相手の受け売りだけど」

「確認というよりも、プロジェクトの反対派、或いは軍内部の強硬派が動いているんだろう。それだけの資金を投入する計画ならば、それだけの成果を見せてみろ――という奴さ。やれやれ、コテンパンにされてプライドがズタズタになる部隊の連中が気の毒だよ」

「フッ、確かにな。自分とマクレーン、それにリンを相手にするなら、相応の戦力を用意してもらわないと役不足かもしれんからな」

とはいえ、同系機同士の模擬戦だけでは確かに取れるデータにも限りがある。多対多、或いは集団戦のデータを取るというのであれば、どこかの正規軍に協力してもらうしかないのが実状だ。それに、タイマン勝負で絶対的な強さを持つ人間が集団戦、それも実戦で役に立つとは限らない。むしろ呆気ないほどに葬り去られてしまうことだってあるのだ。戦況を見極められる力。相手の力を見極められる実力とプライド。そういったものを持ち合わせていない奴は、その教訓を死を以って教えられることになる。マクレーン自身、レサス軍閥との国境紛争における実戦で、初めて知ったことだった。さて、どこの連中が適任だろうか?思いつく限りでは、首都近郊の防衛空軍に適任はいない。プライドばかり高くて肝心の技量と度胸が全然足りていない連中ばかりだからだ。となると、オーブリーのグリフィス隊やパターソン方面隊のファルコ隊、或いはサンタエルバのアクイラ……その辺りなら、良いデータが取れそうな気がする。もっとも、優秀な連中が各地の方面隊に散らされている現状、それにわざわざ試作機の開発プロジェクトに介入してくる連中の考えることを合わせると、顔も見たくも無い首都防衛部隊の連中が相手になるのは間違いなさそうで、マクレーンの気分は憂鬱になってくるのだった。

「やっぱり断れねぇかな、その話。オーレリアじゃまともな相手になる連中がいないぞ。困ったなぁ……」

「いっそロビンスキー委員にでも頼んでみるか?予備防衛部隊のテストパイロットたちを回してもらうのもひとつの手かもしれん」

「その代わり、オーレリアの企業と代表委員のプライドに傷がついちまう。ルシエンテス、これが表面上平和そうなオーレリアの問題の一つさ。自分たちが国を動かしていると勘違いしたお偉いさんのわがままに下々が振り回されるのさ。……ま、しゃあないか。リンにこう言っておこう。3分で潰しちまえ、ってな」

「ハハハ。マクレーンにそう言われたら、あの娘は本当にやってしまうかもしれんよ」

「おい、よしてくれ、ルシエンテス。俺にそんな趣味は無いぞ!?それに、あんな跳ねっ返り、手ばかりかかりそうでご免だぜ」

「――そう言う割には、しっかり面倒焼いているじゃないか」

ルシエンテスがしてやったり、という顔で笑っている。何事かを言い返そうとして、マクレーンは沈黙した。何かと世話を焼いているのは事実だし、何だかんだと言いながらリンが懐いていること自体は嫌ではなかった。それに、プロジェクトが終わったら、彼女はそのまま研究施設で実験台としての日々を送らねばならないのかもしれない。せめて、自分たちがいる間だけでも、人間の空間で生活させてやりたい――誰にも言ったことが無い、それが彼の本音だった。

「よし、今日も感度は良好!さぁて、今日も元気にいくぞぉっ!!」

「X01、行動開始。X02、X03はサポートに。ボギー隊、1~5は自由戦闘を開始せよ」

「リンにやられっ放しも癪に障るからな、今日こそ一度は落とすぞ!」

レーダー上、仮想敵部隊のマーカーが散開していく。彼らとて腕は良い部類に入るのだが、それをリンが完全に上回っていることが原因だ。いや、正確には彼女と彼女の操る愛機が。XRXとだけコードが振られた彼女の機体は、空での対空格闘戦及び制空戦に特化したコンセプトのもと開発されたものである。今まで開発された機体の中ではほとんど前例の無い前身翼機。おまけに彼女専用のコクピットならば風防は必要ないというわけで、コクピット自体は装甲版で硬く覆われている。コフィン・システムと呼ばれる代物らしいが、あれじゃ確かに棺桶だ、とマクレーンは思う。それでも、リンが唯一外界を見渡せるのがあの棺桶の中なのだが。リンの機体が軽く主翼を振る。右へ急旋回するよ、という彼女なりのサインだ。ルシエンテスは一足先に編隊から離れ、側面から敵機の只中へと突入するコース。真正面から、中距離ミサイルのレーダーロックを仕掛けんと、敵機が3機、旋回から水平に戻してくる途中。X01、リン機、勢い良く右方向へ急旋回。すかさずマクレーンも操縦桿を倒し、彼の操るXFMXを追従させる。まるで飛び跳ねるような機動を平然とこなすリンに付いていくのは、生半可な腕前では出来ない。身体にはぐいぐいとGが圧し掛かってくるが、それを耐え抜く以外に道は無い。

「うおっ、消えた!?」

「左だ!X01、X02、加速しつつこちらの左前方から後方へ通過中」

「X03、ボギー4、5と交戦。って、あらら、ボギー4、撃墜された」

「勘弁してくれって、ルシエンテスとタメで勝てるかよ!」

「ほらほら、死人はさっさと離脱しろっての」

「ルシエンテスに先を越されちゃったよー。マクレーン、ボクたちもそろそろ仕掛けようか?」

「わんぱく娘のお好きなように」

「フンだ!」

マクレーンたちの後方を、先程の3機のうち2機が追撃している。もう1機はルシエンテス機を牽制するためにこちらからは大きく離れていく。向こうは好機と考えているかもしれないが、罠に引っかかっているのはむしろ連中の方だ。少しずつペースを落としながら、リンとマクレーンは反転のタイミングを伺っているのだった。連中の距離が確実に近付いてくる。そろそろ、後方からミサイルで仕留めるべくレーダー照射を仕掛けてくる頃だろう。さて、そろそろ来るぞ。15歳の盲目隊長殿の命令を待って、マクレーンは操縦桿を指で軽く弾く。後方を振り返れば、肉眼でも仮想敵の機影が確認出来る。こちらの後方をキープすべく、巧みに機体を制御しているところ、連中とて素人じゃない。コクピットの中には、何回聞いても慣れることの無い警報音が鳴り響いている。

「インメルマル・ターン、ジャストナウ!」

「よしきた!!」

視界からリンのXRXの姿が消える。少しだけタイミングをずらし、こちらはやや右上方向に旋回位置をずらして機首を跳ね上げる。身体全体がそっくり返るような感覚と同時に持ち上げられる。頭の中身が猛烈な機動に対応出来ずに、マクレーンの視界を黒く霞ませる。もともと見えていないリンの場合、胃が裏返るだけで視界はあまり変わらないと言う。何とも羨ましい話だ。攻撃のタイミングは一瞬だ。急反転を敢行した愛機を逆さまの状態で水平に安定させ、HUDの照準レティクルの中に目標の姿を捕捉する。目標完全捕捉。照準レティクルが赤く反転する。ガンアタック!もちろん、これは模擬戦。実弾が使用されるということはまず無い。場合によってはペイント弾を使用する場合もあるし、各種装備の重量がかかった状態でのテストのためにわざわざ実弾装備をする場合もあるが、今日はそういったものの無いゲーム状態。一番身軽に盲目の鳥が戦場を舞う日だ。目標機とすれ違ったのはそれからきっかり2秒後のこと。その間に、目標機はコクピット付近に大量の機関砲弾の雨を浴びて、パイロットは本来ならミンチ、というところだった。レーダー上のマーカーの色が代わり、「KILL」と脇に表示され、赤のマーカーへと姿を変える。

「ボギー1、2、共に撃墜だ。おい、たまには機体を替えようぜ」

「やーだよっと。ボクはこのXRXがいいんだもん!」

「さて、俺たちも離脱するか」

撃墜後、俺たちの隣に並んでいた2機のX-32がこちらに腹を晒して旋回していく。機動性能という点では決して劣ることの無い試験機であることには違いないが、例え機体を取り換えたとしても結果は同じだろう。残る敵機はあと2つ。その2機はルシエンテスの後方をキープしているが、彼らの追撃を巧みにかわしながらルシエンテスは逃げ続けている。したたかな奴のことだ。回避機動時のデータサンプルとバリエーションを機体に覚えこませようとしているのだろう。追撃に熱くなっている彼らの背後が丸見えだった。リンと俺は大きく回りこみながら、目標の後方、上空に占位した。やれやれ、どうやら今日もリンのお得意のパターンで幕になりそうだ。こちらの位置を確認したのか、わざとルシエンテスが誘いをかけるかのように低空へとダイブ。その後を追って、追撃する2機もダイブ。2機で挟み込むなり連携すればもっとうまい手もあるのだろうが……。反対に、3機が巧みに連携しているマクレーンたちにしてみれば、個人技に頼りがちでチームプレイという観点に欠けるボギー隊は、格好の獲物とも言えるのだった。目前で、くるん、と180°ロールしたXRXが、アフターバーナーの炎を吐き出しながらパワーダイブ。低空へと一気に空を駆け下りていく。今度はその後を追わず、彼女の追撃から逃れてきた敵機が上空へと舞い戻れないよう、その頭を押えるために中間高度へとゆっくりと空を降りていく。低空へと一気にダイブしたXRXは、急な引き起こしで機体に負荷をかけるような愚は犯さず、すれ違いざまガンアタックを仕掛けて一方を葬り、慌てて回避機動に転じた目標機の後方に付くべく、低空から再び襲い掛かる。哀れなもので、最後の1機は3機に追撃される憂き目となって、必死に空を逃げ回っていた。ただし、マクレーンもルシエンテスもあくまでサポートに徹している。必死の回避機動を、リンがトレースして飛んでいるからだ。やれやれ、これだから外部に集団戦の相手を求めなくてはならなくなるのだ。タイマン勝負ならマクレーンかルシエンテス相手で良いデータが取れるのだが、いいとこ見せようとリンが張り切りすぎるので最近はあまりやっていない。今日はどうだろう――?

「チェック……メイト!」

レーダー上、最後の1機が赤に反転して撃墜されて事を告げる。最初はチームプレイもろくに出来なかったリンだが、今では単独戦闘も集団先頭も器用にこなせるだけの実力を身に付けている。このプロジェクトが解散するときには、彼女の腕をシステムごと買い上げる国が出てくるかもしれない。もっとも、あの跳ねっ返りのことだ。そうそう簡単に相手に従ってくれるようなタマじゃない。最後の1機を仕留めたXRXが、ゆっくりとループを空に描きながら上昇し、そしてマクレーンの隣へとポジションを確保した。

「ねぇねぇ、見てた?どうだった、今日の飛び方!?」

「はいはい、今日も良く出来ました。というより、俺もお前も完全に引き立て役なのな、ルシエンテス?」

「今日は出る幕なしだよ、本当に」

「へへへへ」

「ご褒美に、基地に戻ったらミルクシェーキを奢ってやる」

「ええ~!?たまにはカクテルとか、ビールとか、大人の味が欲しい~っ!!」

「お子様はミルクシェーキでいいの!!」

オペレーターたちが堪えきれずに笑い出している。マクレーンは盛大にため息を吐き出した。全く、これじゃあ引き立て役どころか子守役だ、と。

たまには押し付けてやろうと考えていたリンの相手を、ルシエンテスが要領良く姿を隠してしまったため、結局格納庫脇の休憩室で引き受けるのはマクレーンの担当となる。特注のミルクセーキを美味そうにすすりながら、リンが満面の笑みを浮かべていた。見る見る間にグラスの中身は消費され、ついには空っぽとなる。つい、と差し出されたグラスを見てマクレーンはため息を付きつつ、お代わりの注文を取る。

「……少しは遠慮して飲め。大体誰だよ、もっと大人の味がいいとか抜かしてた奴は」

「奢られたものは喜んで受けるべきでしょ?」

新たにテーブルの上に置かれたグラスをマクレーンが取るよりも早く、リンの細い指が掴んで手元に引き寄せる。

「お前、本当は見えているんじゃないの!?」

「見えてたらもっと早いよーだ!大人は細かいこと気にしないの!」

そう言うなり、3杯目のミルクセーキを嬉しそうにリンは啜っていく。間が持たないのでマクレーンも2杯目のホットコーヒーを注文し、仏頂面をしながら胃袋へと流し込んでいく。今日のテスト飛行では何事も無かったが、これが条件の厳しいテストなどの場合、コクピットから降りられないほどに衰弱している場合もある。そんなときは部屋に何か飲み物をもっていってやるのが常だった。もともと丈夫な身体ではない。マクレーンやルシエンテスのように鍛えられた健康な肉体を以って飛んでいるわけではない。もちろん、常人に比べたらずっと鍛えられた、締まった身体であることは間違いない。でも、リンが晒されているのは通常空間では考えられないような負荷と重圧。それでもこうやって笑いを浮かべようとする目前の少女の姿を何とも思わない人間にだけは、マクレーンはなりたくなかった。嬉しそうにストローをくわえているリンの赤髪を、マクレーンはわしゃわしゃとかき回してやる。今回は、なぜか文句も言わずに撫でられている。

「ヘヘヘ……」

「珍しく素直じゃないか」

「ボクねぇ、マクレーンに頭撫でられるの、好きなんだよねぇ」

ストローを離したリンは、両眼をつぶる。少しクセのある赤い髪を、マクレーンはいつもよりすこし優しく撫でてやった。

「ね、マクレーン。ボクね、このプロジェクトに参加出来て幸せだと思ってるよ。みんなと空を飛べるし、毎日楽しいし、いつまでもこんな日が続いたらいいのにな、って思うんだ。でも……いつか終りが来るのは分かってる。あーあ、マクレーンがこっちの人間なら良かったのになぁ。あ、ルシエンテスもね」

そう、いつかは終りが来てしまう。そのとき、リンはどうなるのだろう?再び施設に逆戻りか、愛機と共にどこか大国の軍隊へ売り払われ、そこでさらに実験台としての日々を送るか――人並みの生活を送る、という選択肢を彼女に用意することは出来ないのだろうか?答えは出ない。だから、マクレーンはわしゃわしゃとリンの頭をかき回し続けた。

「……温くなっちまうぞ。早く飲めって」

「うん。ありがとね、マクレーン」

照れくさそうに笑いながら、リンはグラスをゆっくりと傾けていく。少なくともこのプロジェクトにいる限りは、こいつの笑顔を守ってやりたいものだ――こちらも温くなってしまったコーヒーを、マクレーンはぐいとあおった。まるで今のマクレーンの気分同様にほろ苦い感触が、喉から胃袋へと流れ込んでいった。

南十字星の記憶&偽りの空トップページへ戻る

トップページへ戻る

廊下の奥でもう一度あかんべーをしたリンの姿が見えなくなると、基地の中が突然静まり返ったような気がして、マクレーンは苦笑を浮かべた。いたらいたで、いなければいないで、やっぱり迷惑な奴だ。のんびりと歩き出した彼は、程なくリンの消えた先の通路から見知った顔が現れたことに気が付いた。向こうもこちらの姿に気が付いたらしく、苦笑いを浮かべながら歩いてくる。

廊下の奥でもう一度あかんべーをしたリンの姿が見えなくなると、基地の中が突然静まり返ったような気がして、マクレーンは苦笑を浮かべた。いたらいたで、いなければいないで、やっぱり迷惑な奴だ。のんびりと歩き出した彼は、程なくリンの消えた先の通路から見知った顔が現れたことに気が付いた。向こうもこちらの姿に気が付いたらしく、苦笑いを浮かべながら歩いてくる。