嬻晳偆栍栚偺捁嘊

拫偺幖婥偲擬偲偑傑偩巆偭偰偄偨偑丄儗僀償儞僂僢僘傪敳偗偰偔傞椓偟偄晽偑妸憱楬偺忋傪晱偱偰偄偔丅栭偺挔偑壓傝偨婎抧偼栭娫懸婡慻偺僴儞僈乕傪彍偄偰偼惷傑傝曉傝丄恖偺巔傕傑偽傜偵側偭偰偄傞丅嬻傪尒忋偘傟偽枮揤偺惎丅戝抧傪尒壓傠偣偽妸憱楬偺桿摫摂偺岝丅偙傟偼偙傟偱丄僌儕僗僂僅乕儖偺栭宨偵晧偗側偄丄鉟楉側岝宨偩傠偆偲儅僋儗乕儞偼巚偆丅婎抧偺柧偐傝傪彍偗偽丄巗奨抧偐傜傕棧傟偰偄傞偙偺婎抧偩丅婎杮揑偵丄埫偄丅偩偐傜丄惎傪尒傞偵偼嵟崅偺僐儞僨傿僔儑儞偲尵偊傞偺偩丅

乽偹偉儅僋儗乕儞丄儃僋偼偄偮傑偱懸婡偟偰偄傟偽偄偄偺丠乿

乽壌偑偄偄偲尵偆傑偱偩丅偍傜丄僨傿僗僾儗僀偼棫偪忋偘偨傫偩傠偆側丠乿

乽偲偭偔偵傗偭偰傞傛丅儅僋儗乕儞偺柍惛旹傑偱椙偔尒偊傑偡傛乕偩乿

怴偟偔搵嵹偝傟偨僐僼傿儞丒僔僗僥儉偺栭娫愴摤梡僨傿僗僾儗僀偺僠僃僢僋丄偲偄偆柤栚偱惍旛斍偵棅傒崬傫偱堷偭挘傝弌偟偨XRX傪丄婎抧愝旛偐傜彮偟棧傟偨儅僋儗乕儞偼桿摫楬偺墢傑偱楢傟偰峴偭偨丅偙偺帪娫丄棧拝棨傪偡傞晹戉偼尷傜傟偰偄傞偺偱丄桿摫楬傪嵡偄偱偄傞偙偲傪婥偵偡傞昁梫偼慡偔柍偄丅XRX偺椬偵掆傔偨僕乕僾偐傜壓傝傞偲丄僉儍僲僺乕晹傪儅僋儗乕儞偼寉偔対偱扏偄偨丅傑偩儕儞偼愩傪弌偟偰偄傞偺偩傠偆偐丠

乽傛偟丄栭娫儌乕僪偺僥僗僩偩丅揤捀曽岦傪尒忋偘偰傒傠乿

乽揤捀曽岦丠乿

乽偦偭偪偺儌乕僪偵屻曽巟墖梡偵峆惎柤傪弌偣傞儌乕僪偑偁偭偨傠丠偦傟巊偭偰"傾僋儖僢僋僗"傪扵偟偰傒側乿

乽傾僋儖僢僋僗偩偹丠偊偊偲乧乧傊傊丄尒偮偗偨丅乧乧偁偭両丠乿

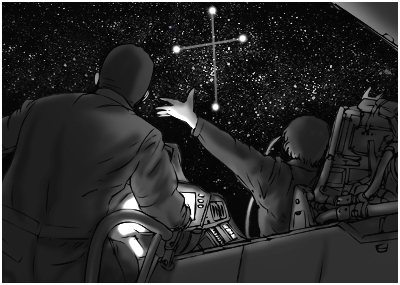

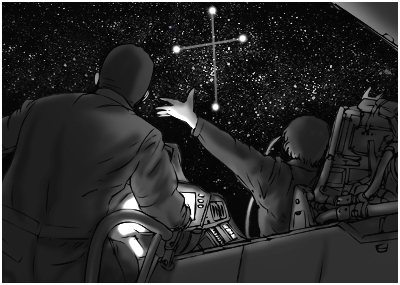

栭嬻偵塮偊傞撿崙偺僔儞儃儖乗乗撿廫帤惎丅撿敿媴偵棃偨側傜丄昁偢尒偰婣偭偰梸偟偄乽娤岝柤暔乿偑丄栭偺嬻偵昤偐傟傞僌儔儞僪僋儘僗丅崱擔偼嬻傕僋儕傾側偺偱丄擏娽偱傕偼偭偒傝偲偦偺婸偒偑尒偊傞丅儕儞偺XRX偱偁傟偽丄彯峏偩傠偆丅儕儞偑柍尵偵側偭偰偄傞偺偼丄偙偙偐傜偱偼暘偐傜側偄偗傟偳傕丄儌乕僪傪怓乆偲愗傝懼偊偰撿廫帤惎傪姮擻偟偰偄傞偐傜偱偁傠偆丅幾杺傪偡傞偙偲傕側偄側丄偲巚偭偰僇乕僑僘儃儞偺億働僢僩偵撍偭崬傫偱偄偨儁僢僩儃僩儖傪偁偍傞丅傑偩旘峴婡偑懚嵼偟側偐偭偨帪戙丄僆乕儗儕傾傗儗僒僗偺慏忔傝偨偪偼偁偺廫帤傪栚報偲偟偰恓楬傪掕傔偨偺偩偲暦偔丅崱偱傕丄桿摫宯婡峔偑屘忈偟偨応崌偺峲朄娤應偲偟偰丄嬻偺廫帤偼巊傢傟傞偙偲偑偁傞偺偩丅孭楙丄僥僗僩丄媥梴丄孭楙丄僥僗僩丄媥梴乗乗偦傫側儖乕僠儞傪偙側偡偽偐傝偺儕儞偵傕丄偨傑偵偼偙傫側婥暘揮姺偺帪娫偑偁偭偰傕壗傜栤戣偼偁傞傑偄丅柧擔偐傜偼傑偨朲偟偄擔乆偵側傝偦偆側偩偗偵丄崱斢偑桞堦偺岲婡偩偭偨偺偩丅

乽乧乧弶傔偰尒偨傛丅杒廫帤惎偲堘偭偰丄鉟楉側傫偩偹偉乿

乽乧乧弶傔偰尒偨傛丅杒廫帤惎偲堘偭偰丄鉟楉側傫偩偹偉乿

乽偙偭偪偵棃偨側傜丄偁傟傪偟偭偐傝偲攓傫偱婣傞偺偑捠側傫偩丅偦傟傪偟側偄搝偼儌僌儕偩乿

乽嬻傕鉟楉側傫偩偗偳丄偦偺拞偱偁傫側偵柧傞偔婸偄偰偄傞傫偩偹偉丅撿敿媴偺僔儞儃儖丄偲屇偽傟偰偄傞棟桼偑暘偐偭偨傛丄儃僋乿

乽偦偺條巕偩偲丄"栭娫儌乕僪"偼惓忢偵壱摦偟偰偄傞傛偆偩側乿

乽塕偽偭偐傝丅乧乧偁傝偑偲丄儅僋儗乕儞丅傢偞傢偞偙偺偨傔偵丄偙偺巕傪弌偟偰偔傟偨傫偩傛偹丠乿

乽乧乧傑丄偨傑偵偼懅敳偒傕昁梫偩偐傜側乿

乽傊傊丄偦偆偩偹丅偁傝偑偲乿

偦傟偐傜偟偽傜偔丄儕儞偼柍尵偱嬻傪尒忋偘偰偄偨丅儅僋儗乕儞偼帹偵偐偗偰偄偨僿僢僪僙僢僩傪奜偟偰丄斵彈偲摨偠傛偆偵枮揤偺惎嬻傪尒忋偘傞丅棳傟惎偑堦嬝丄偡偆偭丄偲揤偺愳傪墶愗傞傛偆偵棳傟偰偄偭偨丅幚偼偙偺婫愡丄儗僀償儞僂僢僘偵偼傕偆堦偮偺塀傟偨乽柤暔乿偑偁偭偨丅揔搙側幖婥偲朙偐偱鉟楉側悈偺棳傟傞幖抧懷偱偼丄崱偱傕寀偺棎晳傪尒傞偙偲偑弌棃傞偺偩丅偁傞帪娫丄壗傕柍偐偭偨偲偙傠偵堦偮丄傑偨堦偮偲扺偄岝偑弖偄偨偐偲巚偆偲丄堦惸偵寀偨偪偑晳偄巒傔偰尪憐揑側岝宨傪惗傒弌偡丅偦傟屘偵屆偄揱彸偼丄寀偨偪偑晳偆偙偺婫愡傪丄乽偙偺悽偺幰偱側偄恖乆偑傎傫偺嬐偐側帪娫丄巚偄弌偺抧偵婣偭偰偔傞婫愡乿丄偲岅偭偰偄傞丅崱擔偼偳偆傗傜僞僀儈儞僌傪奜偟偨傜偟偔丄妸憱楬榚偱傕尒傜傟傞偼偢偺寀偺巔偑偳偙偵傕尒偊側偄丅偙傟偼傑偨崱搙偵偍梐偗偩側丄偲峫偊偰偄傞偲丄僼僔儏儞丄偲偄偆壒偲嫟偵XRX偺僉儍僲僺乕偑奐偄偨丅

乽壗偩丄傕偆枮媔偟偨偺偐丠乿

乽堘偆傛丄忲偟晽楥偵側偭偪傖偭偰恏偄偐傜奐偗偨偺丅傎傜丄傏偝偭偲棫偭偰偄側偄両乿

乽偁偁傕偆丄巇曽偹偉側偀乿

傑傞偱書偭偙傪偣偑傓巕嫙偺傛偆偵丄僔乕僩偐傜庤傪怢偽偟偰偄傞儕儞偺恎懱傪偄偮傕偺傛偆偵扴偓忋偘傞丅妋偐偵僐僋僺僢僩偺拞偼弸偐偭偨傜偟偔丄娋偱俿僔儍僣偑傌偭偨傝偲偼傝晅偄偰偟傑偭偰偄偨丅嵶偄恎懱偺儔僀儞偲丄嬢尦偐傜敀偄敡偺怓偲偑娽偵旘傃崬傫偱偒偰丄儅僋儗乕儞偼徠傟塀偟偮偄偱偵崢偵傇傜壓偘偰偄偨僞僆儖傪庢傝弌偟偰丄婄偺娋傪怈偭偰傗偭偨丅

乽娋偔偝偀乧乧乿

乽偦傟偼偍慜偺偙偲偩傠偆偑丅晹壆栠偭偨傜偪傖傫偲僔儍儚乕梺傃傠傛丠乿

乽堦弿偵擖傞丠乿

乽10擭宱偭偨傜峫偊偰傗傞乿

僀僔僔丄偲儕儞偑徫偆丅尐偐傜壓傠偟偰傗傞偲丄崱搙偼塃榬偵偟偭偐傝偲書偒晅偄偰棧傟側偄丅偙傟偱僑儘僑儘岮傪柭傜偟偰偄偨傜傑偝偵擫偵偠傖傟晅偐傟偰偄傞傛偆側傕傫偩丄偲儅僋儗乕儞偼嬯徫偡傞丅尒偊側偄栚傪垽婡偵岦偗偰丄儕儞偼妝偟偘偵旝徫傫偱偄傞丅

乽偹偉儅僋儗乕儞丄偙偺巕丄XRX偺垽徧偭偰傑偩寛傑偭偰偄側偐偭偨傛偹丠儃僋偑寛傔偪傖偭偰傕偄偄偺偐側丠乿

乽柇偪偔傝傫側偺晅偗側偗傟偽戝忎晇偩偲巚偆偑乧乧乿

乽偄偄偺巚偄晅偄偨傫偩丅乗乗"僼傿儖僊傾"乿

乽僼傿儖乧乧壗偩偭偰丠乿

乽僼傿儖僊傾両偁乕丄儅僋儗乕儞偨偪偺曽偠傖偁傫傑傝抦傜傟偰偄側偄偺偐傕偟傟側偄偹丅儃僋偺屘嫿偵揱傢傞丄屆偄偍榖偺拞偵弌偰偔傞傫偩傛丅偙偺巕偲儃僋偵丄懡暘傄偭偨偟乧乧偐側乿

乽屘嫿偭偰偄偆偲乧乧乿

乽偆傫丄撿儀儖僇丅岺応偲偐尋媶巤愝偲偐偄偭傁偄偁傞偲偙傒偨偄偩偗偳丄偦偙偐傜棧傟傞偲偺傫傃傝偲偟偨揷幧側傫偩傛偹丅偙偺捠傝偩偭偨偐傜杮偼撉傔側偐偭偨偗偳丄撉傒暦偐偣偰傕傜偭偨傫偩丅偦偺揱彸偺拞偵丄僼傿儖僊傾偺柤慜偑偁偭偨偺乿

乽偳傫側榖側傫偩傛丠乿

乽撪弿丅帺暘偱挷傋偰傒偨傜丠乿

乽壗偩偐尵偄偵偔偄柤慜偩偑側偀丅傑丄偄偄偐丅柧擔偵偱傕忋偲妡偗崌偭偰偍偄偰傗傞傛丅偦傟偱斲掕偝傟偰傕暥嬪偼尵偆側傛丠乿

儕儞偼偙傟埲忋側偄偔傜偄偵婐偟偦偆偵徫偄丄偦偟偰儅僋儗乕儞偵書偒偮偄偨丅斵彈偵偲偭偰丄XRX偺垽徧偵偟偨尵梩偼丄偳偆傗傜摿暿側堄枴傪帩偮傜偟偄丄偲偄偆偙偲偼暘偐偭偨丅偦傟傪挷傋傞偺傕栰曢側榖偩偟丄儕儞偺偙偲偩丄偄偮偺擔偐乽嫵偊偰梸偟偄傫偱偟傚偆丠乿偲傗偭偰棃偰丄徻偟偄島庍傪悅傟傜傟傞偺偑僆僠偩丅愜妏忋婡寵側傫偩偐傜丄偙偺傑傑偵偟偲偄偰傗傞偐丅庒偄柡偵書偒偮偐傟偰丄暿偵埆偄婥偼儅僋儗乕儞傕偟側偄丅彮乆丄偄傗偐側傝儃儕儏乕儉姶偵偼暔懌傝側偄偑丅

乽僼傿儖僊傾丅儃僋偺僼傿儖僊傾丅儅僋儗乕儞偺偙偲丄偪傖傫偲庣傞偐傜偹乿

儕儞偺欔偒偵丄儅僋儗乕儞偼壗傕摎偊側偐偭偨丅儕儞傕壗偐摎偊傪媮傔偰偄傞傢偗偱偼側偐偭偨偐傜丅偦偭偲攚拞偵榬傪夞偟偰傗傞偲丄儕儞偼儅僋儗乕儞偺嫻斅偵婄傪墴偟晅偗偰丄傕偆堦搙乽娋偔偝偀乧乧乿偲婐偟偦偆偵欔偄偨丅

XRX"僼傿儖僊傾"偺僥僗僩偼弴挷偵恑傒丄偮偄偵儅僋儗乕儞偨偪偼柾媅愴偺擔傪寎偊偨丅僽儕乕僼傿儞僌儖乕儉偱憗偔傕壩壴傪嶶傜偣偨椉僠乕儉偼丄僆乕儗儕傾偺嵟崅曯僱儀儔偺嶳妜抧懷傪寛愴応偲偟偰偦傟偧傟偺揥奐埵抲傊偲堏摦傪奐巒偟偨丅搑拞丄嬻拞媼桘婡偵傛傞曗媼傪庴偗偰枩慡側僐儞僨傿僔儑儞偱儅僋儗乕儞偨偪偼寛愴応傊偲懌傪摜傒擖傟傞丅堦懌愭偵揥奐偟偰偄傞戞110愴摤彫戉偼丄婛偵乽揋乿晹戉傪寎寕偡傋偔丄桳棙側億僕僔儑儞傪媮傔偰渇渞偭偰偄傞崰偩傠偆丅傑偝偐幚抏傪曻偮傢偗偵傕偄偐側偄偺偱丄柾媅愴偼婎杮揑偵崅嬻偐傜嶌愴婡傪尒壓傠偡AWACS偵偍偄偰奺婡偺壩婍娗惂僐儞僺儏乕僞偐傜偺僨乕僞儕儞僋偵傛傝帺摦寁嶼偝傟傞巇慻偵側偭偰偄傞丅偨偩偟丄嵟嬤偼儗僒僗椞偐傜撪愴傪孞傝峀偘偰偄傞惃椡偺堦偮偵懏偡傞晹戉偺椞嬻怤斊偑憡師偄偱偄傞偙偲傕桳傝丄帋嶌婡晹戉傕抁嫍棧儈僒僀儖偵婡娭朇抏傪搵嵹偟偰偱偺孭楙幚巤偲側偭偨丅儅僋儗乕儞偼僙乕僼僥傿傪僥僗僩儌乕僪傊偲僙僢僥傿儞僌偟丄孭楙梡晲憰偑僨傿僗僾儗僀偵昞帵偝傟傞偺傪妋擣偡傞丅偳偆傗傜揋晹戉偼僱儀儔嶳杒懁傊偲夞傝崬傫偩傜偟偔丄枹偩偵儗乕僟乕斀墳偑柍偄丅偝偁丄偳偙偐傜巇妡偗偰偔傞丄嶰壓偳傕丠儕儞傪愭摢偵偟偨僩儔僀傾儞僌儖僼僅乕儊乕僔儑儞傪慻傫偩傑傑丄儅僋儗乕儞偼廃埻偵拲堄傪暐偆丅儗乕僟乕傪峀堟儌乕僪傊偲曄峏偡傞丅斀墳柍偟丅

乽悘暘墦偔傑偱摝偘偨傒偨偄偩側丅崱偺偲偙傠儗乕僟乕偱偼妋擣弌棃側偄乿

乽偙偭偪傕偩丅挘傝愗傝偡偓偰丄擱椏愗傟側傫偰偙偲偵側傜側偒傖偄偄傫偩偑側乧乧乿

乽X01傛傝丄X02丄X03傊丅儃僋偼尒偮偗偪傖偭偨傛乣丅嫵偊偰梸偟偄丠乿

偳偆傗偭偰丠偲尵偄偐偗偰儅僋儗乕儞偼尵梩傪堸傒崬傫偩丅悢搙偺夵廋傪宱偨僐僼傿儞丒僔僗僥儉偼丄儕儞偺擼偵懡戝側晧壸傪梌偊傞戙傢傝偵丄儕儞帺恎偵條乆側忣曬傪妋擣丒惍棟偟偰揱偊傞椡傪傕梌偊偰偄偨丅儕儞偺惛恄椡偲懱椡偑帩偮尷傝丄偲偄偆惂尷晅偒偱偼偁傞偑丄AWACS偑偙側偡傛偆側栶栚傪丄儕儞扨婡偱僇僶乕偡傞偙偲傕晄壜擻偱偼側偔側偭偰偄偨偺偱偁傞丅僼傿儖僊傾偐傜偺僨乕僞儕儞僋丅懡栚揑僨傿僗僾儗僀忋偵丄僱儀儔嶳慡堟偺抧恾偑昞帵偝傟傞偺偲摨帪偵丄戞110愴摤彫戉偺婡塭偑6偮丄擇庤偵暘偐傟偰揥奐偟偰偄傞忬嫷偑揥奐偝傟傞丅偦偺埵抲偼丄梊憐偟偰偄偨埵抲傛傝傕梱偐偵嬤偄丅偦偆偐丄儗乕僟乕偵塮傜側偄傎偳墦偔偵偄偨偺偱偼側偔丄儗乕僟乕偵塮傜側偄傕偺傪楢拞偼帩偪崬傫偱偄傞偺偩丅偍偄偍偄丄暦偄偰側偄偧丄偦傫側榖偼丅

乽X02傛傝丄X01丅偳偆傗偭偰尒偮偗偨丠乿

乽僼傿儖僊傾偺夋憸僨乕僞張棟儌乕僪偐傜丄嶕揋傪幚巤偟偰妋擣偟偨丅懡暘乧乧偆偆傫丄娫堘偄側偔揋偝傫偼ECMP傪帩偪崬傫偱偄傞傛乿

乽斵傜丄偦偙傑偱偟偰儅僋儗乕儞偵彑偪偨偄偺偐丠偳偆懌憕偄偰傕柍懯側傎偳偺椡偺嵎偑暘偐傜側偄偺偐丠乿

乽暘偐傞傛偆側搝偠傖側偄偐傜偝丄儖僔僄儞僥僗丅偩偐傜丄嫵偊偰傗傞傫偩丅愨懳揑側椡偺嵎偲偄偆搝傪丄側乿

乽摨姶両儃僋傕堦弿偵扏偒捵偡両両偝丄偄偔傛両乿

偔傞傝丄偲婡懱傪寉傗偐偵夞偟偨僼傿儖僊傾丄嶳偺椗慄栚妡偗偰媫崀壓丅儅僋儗乕儞丄儖僔僄儞僥僗傕偦傟偵懕偒崅搙傪壓偘丄嶳偺怐傝惉偡暋嶨側宬扟傊偲恑擖偡傞丅偙偺婫愡偱傕愥偺巆傞僱儀儔偺敀偄宨怓偑偲偰傕峥偟偄丅愥墝傪傑偒偁偘側偑傜丄儕儞偑壛懍偟偰偄偔丅擇戉偵暘偐傟偨楢拞偺堦曽傊偲媫懍愙嬤傪恾傞丅ECMP偼妋偐偵斵傜偺巔傪曪傒塀偡岠壥傕偁傞丅偩偑摨帪偵丄楢拞帺恎傕儗乕僟乕偱偙偪傜偺巔傪妋擣偱偒側偔側傞偺偩丅偦傟傪僇僶乕偡傞偺偱偁傟偽丄擇戉偵暘偗偨堦曽傪嶔揋丒彛夲偵愱擮偝偣傞偲嫟偵尅惂晹戉偲偟偰杮柦偺懸偮僗億僢僩傊偲偍傃偒婑偣傞庤偑桳岠側偺偩偑丄偳偆傗傜楢拞偼椉曽嫟偵巔傪徚偡偙偲傪桪愭偟偨傜偟偄丅側傞傎偳丄慜傛傝傕摢偼巊偆傛偆偵側偭偨傜偟偄偑丄楢実偲偐嶌愴偲偄偆悽奅偵偼傑偩傑偩柍墢偱偁傞傜偟偄丅嶳偺崌娫傪敳偗偰偄偭偨儅僋儗乕儞偨偪偼丄楢拞偵婥庢傜傟傞偙偲柍偔斵傜偺嵍梼掅嬻傪偡傝敳偗丄偦偺屻曽偵夞傝崬傓偙偲偵曫婥側偔惉岟偟偨丅儕儞偺僼傿儖僊傾丄婡庬偵懢梲岝傪斀幩偝偣側偑傜僗僫僢僾傾僢僾丄媫忋徃丅掅嬻偐傜堦婥偵忋嬻傊偲晳偄忋偑傞丅曇戉傪夝偄偰儅僋儗乕儞丄儖僔僄儞僥僗傕偦偺屻傪捛偆丅憡曄傢傜偢ECM傪揥奐偟偰偺傫傃傝偲旘傫偱偄傞楢拞偼丄忬嫷偺寖曄偵壗傕婥偑晅偄偰偄側偐偭偨丅儗乕僟乕儘僢僋偼棙偐側偄偼偢偩偑丄僼傿儖僊傾偐傜偺僨乕僞儕儞僋丒桿摫曗惓偑晄壜擻傪壜擻偵偟偰偄傞丅偮傑傝丄儕儞偑曔懆偟偰偄傞揋偺巔傪儅僋儗乕儞偨偪偺XFMX偑僨乕僞偲偟偰棙梡弌棃傞偲偄偆傢偗偩丅HUD偵昞帵偝傟傞儈僒僀儖僔乕僇乕偑F-15S/MTD偺巔傪擄側偔懆偊傞丅偝偁丄摝偘榝偊丄儃儞儃儞懅巕偨偪両両敪幩儗儕乕僘傪堷偄偰丄孭楙梡儈僒僀儖敪幩丅崱崰忋嬻傪旘傇AWACS偵偼丄儅僋儗乕儞偨偪偑曻偭偨儈僒僀儖偺峲愓偑F-15S/MTD偺孮傟傊媫懍愙嬤偟偰偄傞崰偩傠偆丅儈僒僀儖愙嬤寈曬偑柭傝嬁偄偰傛偆傗偔婥偑晅偄偨偺偩傠偆偐丄揋曇戉丄峇偰偰曇戉傪夝偒嶶奐丅抶偡偓傞両帺傜偺晄棙傪屽偭偨偺偐丄ECM岠壥偑柍偔側傝丄儗乕僟乕忋偵偼偭偒傝偲楢拞偺巔偑塮偟弌偝傟傞丅

乽晄堄懪偪側傫偰暦偄偰側偄偧両丠AWACS偼壗偱壗傕巜帵偟側偄両丠乿

乽偙偪傜AWACS僐乕儖僒僢僋丅崱擔偺栶栚偼怰敾栶偩丄戞110愴摤彫戉偺巟墖偱偼側偄乿

乽栶偨偨偢傔丄偔偦丄偔偦丄偔偦乕偭両両乿

乽1103婡丄孨偼儈僒僀儖3杮偺捈寕傪怘傜偭偰寕捘偝傟偨丅愴堟偐傜棧扙偟偰忋嬻懸婡偣傛乿

乽巹偼傗傜傟偰偄側偄両傑偩旘傫偱偄傞両両乿

乽乧乧側傜丄巰偹乿

埬偺掕丄儚僈儅儅傪姭偄偰偄傞揋偺屻攚偵擡傃婑偭偨儖僔僄儞僥僗偑丄帄嬤嫍棧偐傜揋婡傪儅乕僋丅婡娭朇抏偺僔儍儚乕傪梺傃偨揋3斣婡丄崱搙偼僌僂偺崻傕弌側偄丅AWCS偐傜偺尩偟偄巜帵偵丄廰乆廬偭偰棧扙偟偰偄偔丅傕偆1婡傕儈僒僀儖偺塧怘偲側傝丄嵟屻偵惗偒巆偭偨1婡偵偼丄儕儞偑偟偭偐傝偲怘傜偄晅偄偰偄偨丅

乽抺惗乧乧丄F-15S/MTD偱傕怳傝愗傟側偄偺偐両丠乿

乽婡懱偺偣偄偠傖側偄丅僉儈偺榬偑埆偄傫偩傛両乿

嵍塃傊偲慁夞傪孞傝曉偟丄僞僀儈儞僌傪奜偡傛偆偵180亱儘乕儖丄嫮堷偵僀儞儊儖儅儖僞乕儞傊偲帩偪崬傓揋婡偺摦偒傪丄儕儞偼梊應偟偰偄偨傜偟偄丅楢拞丄悘暘偲忋払偟偨傛偆偩偑丄偟傚偣傫儕儞偺揋偱偼側偄丅攚拞傪偝傜偟偨堦弖傪懆偊丄僈儞傾僞僢僋傪巇妡偗偨儕儞偑偦偺屻曽傊偲嫀偭偨崰偵偼丄AWACS偐傜寕捘埬撪偑揋婡偵撏偗傜傟偰偄偨丅儅僋儗乕儞帺恎偼儕儞偺僶僢僋傾僢僾偵夞傝丄偁傞堄枴崅傒偺尒暔丅椬偵暲傇儖僔僄儞僥僗傕丄暔懌傝側偄丄偲尵傢傫偽偐傝偵婡懱傪梙傜偟偰偄傞丅屄乆偺婡懱偺惈擻偲榬慜偩偗側傜丄傂傚偭偲偟偨傜婇嬈楢崌偺僥僗僩僷僀儘僢僩偨偪傛傝忋側偺偐傕偟傟側偄偑丄楢実偵傛傞僠乕儉僾儗僀偲偄偆揰偱丄戞110愴摤彫戉偼梱偐偵媦偽側偄丅3婡偑岻傒偵楢実偟偰偄傞儅僋儗乕儞偨偪偵丄斵傜偑媦傇偼偢傕側偐偭偨丅

乽偳偆傗傜偙偭偪偵僱儘偺栰榊偼偄側偐偭偨傒偨偄偩側丅偄偨傜崱崰庺偄偺尵梩偑埆悓偄偡傞傎偳暦偙偊偰偔傞乿

乽偆傊丄橖枬側偆偊偵堿尟丠偒偭偲傕偰側偄傫偩傠偆偹偉丅僀僔僔乧乧乿

乽巆傝偺楢拞偑巟墖偵偔傞婥攝傕柍偟丄偐丅偦偺傑傑偺僐乕僗側傜2暘掱搙偱夛揋偡傞偧乿

乽暔懌傝側偄偟丄悢傕摨悢偩偐傜丄師偼惓柺偐傜攈庤偵偄偙偆偐丄儖僔僄儞僥僗丄儕儞丠乿

乽X01丄椆夝両乿

乽X03丄椆夝偟偨乿

嵞傃曇戉傪慻傫偩儅僋儗乕儞偨偪偼崅搙傪忋偘偰偄偔丅僱儀儔偺崅曯偺峏偵忋傊偲摓払偟偨3婡偼丄備偭偔傝偲慁夞偟偰巆傝偺揋晹戉偺梊應摓払嬻堟傊偲恓楬傪庢傞丅揋偺慱偄偼2僠乕儉偑嫟偵巔傪徚偟偰塀枾旘峴偟丄栚昗偺埵抲傪妋擣偡傞偲摨帪偵峌惃傪偐偗傞堦寕棧扙嶌愴偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偙傟側傜妋偐偵楢拞偺榬偱傕偦傟側傝偺愴壥偼嫇偘傜傟傞偩傠偆偟丄埆偄庤抜偱偼側偐偭偨丅偩偑丄崱夞偺傛偆偵愴摤忦審傪憃曽偑惂尷偝傟偰偄傞柾媅愴偵偍偄偰偼昁偢偟傕桳岠側庤抜偱偼柍偄丅埥偄偼丄揋偑傛傝愊嬌揑側堄巙傪帩偭偰偄偨側傜偽丄ECM偺揥奐偝傟偰偄傞嬻堟偺拞墰晹栚妡偗偰撍擖偟偰棃傞偩傠偆丅偦傟偵懳墳偡傞偩偗偺婋婡娗棟擻椡偲媄検偑旛傢偭偰偄側偗傟偽丄枩慡偺愴朄偲偼尵偊側偄偺偩丅崱偺偲偙傠丄儗乕僟乕偵斀墳偼柍偄丅偄傗丄偙偪傜偺愴偄傇傝偱傕尒妛偡傞偮傕傝側偺偐丄婛偵僉儖擣掕偝傟偨3婡偑屻曽偐傜備偭偔傝偲晅偄偰偒偰偄傞丅堦墳偼桭孯偱偁傞偼偢偺楢拞偩偑丄崱傂偲偮怣梡偱偒側偄丅偙傟偑儔僞乕僽儖偨偪偩偭偨傜丄偳傫側偵婥偑妝偩偭偨傠偆丅傕偟僗働僕儏乕儖偵梋桾偑偁傞側傜偽丄斵傜偲嫟偵嬻傪旘傇偺傕妝偟偄偐傕偟傟側偄丅偁傞堄枴丄乽偍岥捈偟乿偩偑丄帋嶌婡偺僨乕僞庢傝偵偼傓偟傠偦偺曽偑椙偄偺偩偐傜丅

戞110愴摤彫戉偺傕偆堦戉偺巔偼丄傎偳側偔尒偮偐偭偨丅梊憐偲偍傝偺曽妏傪梊掕捠傝偺曽岦偵恑峴拞丅傗傟傗傟丄偙傟偑幚愴側傜楢拞偺僇儗儞僟乕偼1擔偱廔傢傝偩偧丅楢拞偼偦傟偱偄偄偐傕偟傟側偄偑丄栶棫偨偢偺姫偒揧偊偱懠偵傕旐奞偑奼戝偡傞偙偲偑幚愴偺嫲傠偟偄偲偙傠偩丅乧乧埥偄偼楢拞丄偝偭偝偲怮曉偭偰偟傑偆偐傕偟傟側偄側丅偦偆側偭偨傜丄傓偟傠婅偭偨傝偐側偭偨傝丅梕幫側偔恀惓柺偐傜暡嵱偟偰傗傟傞偲偄偆傕偺偩丅乧乧崱擔偺傛偆偵丅懪偪崌傢偣偲偍傝丄恀惓柺偐傜巇妡偗傞偨傔偵儕儞婡偑嵍慁夞丅憖廲瀰傪搢偟偮偮堷偒婑偣偰丄偦偺巔傪捛偆丅屻傠偐傜尒偰偄傞偲丄杮摉偵儕儞偺摦偒偵偼柍懯偑柍偄丅妸傜偐偵丄偦偆捁偑帺嵼偵嬻傪晳偆偐偺傛偆偵寉傗偐偵妝偟偘偵丄惵嬻傪晳偆偲昞尰偡傞偺偑憡墳偟偄丅弮敀偱揾憰偝傟偨婡懱傕丄斵彈偵偼帡崌偭偰偄傞丅乽僼傿儖僊傾乿偲偄偆柤傪摼偨丄嬻拞奿摤愴偵偍偗傞婡擻偲峌寕椡傪廳帇偟偨慜恑梼偺堎宍偺愴摤婡丅備偭偔傝偲悈暯偵栠偟偨斵彈偺屻攚偵億僕僔儑儞傪妋曐偡傞丅

乽偍偄丄柍棟偡傞傫偠傖側偄偧丅偁偺掱搙偺楢拞側傜丄壌偲儖僔僄儞僥僗偱傕廩暘夁偓傞傫偩偐傜側乿

乽怱攝惈偩側偀丄儅僋儗乕儞偼丅戝忎晇偩傛丅旀傟傞傎偳寖偟偄旘傃曽偟偰側偄傕傫乿

乽側傜偄偄偑丅傛偟丄偝偭偝偲曅晅偗偰屻偼偺傫傃傝偡傞偧乿

乽偦偆偩偹丅偠傖丄峴偙偆偐丅曽埵290丄僿僢僪僆儞両両乿

懢梲偺斀幩岝偱丄偙偪傜偺巔偵岦偙偆偼婥偑晅偄偨偐傕偟傟側偄丅僗儘僢僩儖傪墴偟崬傫偱壛懍傪摼傞丅XFMX偺戝暱側婡懱傪姶偠偝偣側偄丄夣偄傎偳偵嫮椡側悇椡傪摼傞丅婛偵僙乕僼僥傿偼夝彍丄孭楙愴摤梡儌乕僪偵愗懼嵪丅儗乕僟乕偑撍慠僋儕傾偵側傝丄揋塭偑3偮丄恀惓柺偵弌尰偡傞丅僕僕僕僕乧乧偲偄偆寈崘壒偑僐僋僺僢僩偵柭傝嬁偔丅偙偪傜偺巔傪曔懆偟偨揋晹戉偑丄ECM傪夝彍偟偰峌寕懺惃偵擖偭偨徹偩丅

乽晄堄懪偪偲偼墭偄偧丄儅僋儗乕儞両両乿

乽偍偄偍偄丄偦傟偼ECM偱偐偔傟傫傏偟偰偄傞偍慜傜偺偙偲偩傠偆偑乿

崅懍偱愙嬤偟偨儅僋儗乕儞偨偪偲戞110愴摤彫戉偼丄偦偺傑傑偺懍搙傪堐帩偟偨傑傑帄嬤嫍棧偱偡傟堘偭偨丅崒壒偲徴寕偲偑僐僋僺僢僩傪寖偟偔梙偝傇傞丅揋偺扤偐偑忣偗側偄斶柭傪偁偘傞丅屳偄偵曇戉傪夝偒丄偦傟偧傟偺妉暔傪掕傔偰捛寕傪奐巒丅崱夞偼偝偡偑偵奿摤愴傜偟偄枊奐偗偩丅嫮堷側慁夞偱儅僋儗乕儞婡偵愙嬤偟偰偔傞婡偑丄僱儘拞堁偺傕偺偩傠偆丅儀儖僇偺僄乕僗晹戉傪偼偠傔偲偟偰丄奺崙偺僄乕僗偨偪偵傛偭偰垽梡偝傟偰偒偨婡懱偵憡墳偟偄婡摦惈傪奯娫尒偨傛偆偵儅僋儗乕儞偼姶偠偨丅偩偑偦傟偼丄僷僀儘僢僩傪娙扨偵嶦偡偙偲偑弌棃傞嶦恖揑側婡摦惈傪憖傞媄検偑偁偭偰偺榖偩丅斵傜偵偼庤偵梋傞戙暔偲尵偊傞偩傠偆丅偩偐傜丄摦偒偼撦偄丅捈慄揑側摦偒偵懳墳偡傞偙偲偵壗偺崲擄傕柍偐偭偨丅偝偰丄奿摤愴帋尡偲偄偙偆偐丅屻曽偵姼偊偰揋傪晅偐偣偮偮丄儅僋儗乕儞偼夞旔婡摦傪奐巒偡傞丅埑偟妡偐傞俧偵懴偊側偑傜丄媫慁夞傪姼峴丅帇奅偑栚傑偖傞偟偔棳傟丄揋偺捛寕偐傜摝傟偰偄偔丅屻曽偺僱儘拞堁婡傕媫慁夞丅忔偭偰傞恖娫偑僋僜偱偁偭偰傕丄婡懱惈擻偼堦棳偩偗偁偭偰丄偦偆偦偆棧傟偼偟側偄丅儅僋儗乕儞偼斀懳曽岦傊偲怳傝夞偟丄嵞傃媫慁夞丅捠怣墇偟偵暦偙偊偰偔傞嬯偟偦偆側屇媧偼丄屻曽偺僱儘拞堁偺傕偺偩傠偆丅偝傜偵傕偆堦夞怳傝夞偡偲丄捛寕傪掹傔偨F-15S/MTD偼壛懍偟側偑傜嫍棧傪壱偄偱棧傟偰偄偭偨丅崻惈柍偟傔丄偲儅僋儗乕儞偼儅僗僋偺壓偱欔偔丅崱搙偼捛傢傟傞恎傪宱尡偝偣偰傗傠偆丅僗儘僢僩儖傪墴偟崬傫偱丄棧扙傪恾傠偆偲偟偨揋偺屻攚偵傄偨傝偲挘傝晅偔丅徠弨儗僥傿僋儖偺拞偵曔懆偟偨僱儘婡傪摝偡庤偼柍偄丅偝偁丄戝尵憇岅偺暘偺摦偒傪尒偣偰傒傠丅寵偲尵偆傎偳丄椡偺嵎傪巚偄抦傜偣偰傗傞乗乗昁巰偺夞旔婡摦偵揮偠傞揋偺巔傪偟偭偐傝偲懆偊偨傑傑丄儅僋儗乕儞偼偦偺攚拞傊偲夊傪撍偒偨偰偨丅

寢嬊丄戞110愴摤彫戉偼楢攕婰榐傪偝傜偵怢偽偡偙偲偵惉岟偟丄儅僋儗乕儞偨偪偼嶲峫偵傕側傜側偄掱搙偺偍慹枛側嬻愴僨乕僞偩偗傪摼偰柾媅愴偼廔椆偟偨丅僱儘拞堁偨偪偺嬯偟偄尵偄栿偼丄AWACS偐傜僨乕僞儕儞僋偱憲傜傟偰偒偨愴摤寢壥偺僨乕僞偵傛偭偰堦廟偝傟丄偝偡偑偺斵傜傕墴偟栙傞埲奜偺摴傪尒偮偗傜傟側偐偭偨傜偟偄丅乽孭楙夁掱偐傜傗傝捈偡偐丄僨僗僋儚乕僋偵揮懏偡傞偐丄恀寱偵峫偊偨傜偳偆偩丠乿偲偄偆AWACS僐乕儖僒僢僋偺堦尵偑僩僪儊偲側偭偨偺偩傠偆丅儅僋儗乕儞偨偪偺屻曽傪旘傇戞110愴摤彫戉偺6婡偺巔偵偼丄慡偔攅婥偑尒傜傟側偐偭偨丅偄傗丄傕偲傕偲柍偐偭偨偲偄偭偰傕椙偄偺偩偑乧乧丅偨偩丄堦尵傕敪偝偢偵恀屻傠偵晅偄偰偙傜傟傞偺偼惓捈側偲偙傠椙偄婥暘偱偼側偄丅

乽乧乧偙傫側偙偲偑偁偭偰偨傑傞偐乧乧偙傫側偙偲偑乧乧乿

乽偄偄壛尭尰幚傪捈帇偟傠丄僱儘拞堁丅偍慜偝傫掱搙偺榬慜偠傖丄壌偨偪偵偼摓掙撏偐側偄丅偦傟傪擣傔傜傟側偄偺側傜丄堷戅偟傠丅偦傟偼壌傕娷傔偰丄懡偔偺僆乕儗儕傾偺愴摤婡忔傝偑婌傇寛抐偩丅偍慜偝傫偨偪偵偩偗偼丄攚拞傪梐偗偨偔側偄丅偦偺棟桼傪抦傠偆偲傕偟側偄偙偲偑丄嵟戝偺攕場偩傛

乿

乽偄傗丄崱偐傜偱傕廋惓偼弌棃傞乿

乽側傜丄孭楙傪偟偭偐傝傗傞偙偭偨乿

乽乧乧偍慜偝偊偄側偗傟偽乧乧両乿

墴偟栙偭偨岥偺壓偵偼丄儅僌儅偑棳傟偰偄偨傜偟偄丅傕偲傕偲丄変枬偡傞丒恖偺榖傪暦偔丒搘椡偡傞偲偄偆悽奅偲偼柍墢偺恖娫偩丅朷傔偽揔偆丅朷傔偽扤偱傕尵偆帠傪暦偔丅偦傫側娐嫬偱堢偭偰偒偨娒偪傖傫偺僸僗僥儕乕偑偳傫側傕偺偐丄慡偔惓斀懳偺娐嫬偵抲偐傟偰偒偨儅僋儗乕儞偑抦傞桼傕柍偐偭偨丅儗僀償儞僂僢僘偺怷偺惷庘偼丄婡娭朇抏偺曻偮崒壒偵傛偭偰懪偪攋傜傟偨丅撦偄怳摦偲尐偵怘偄崬傓僴乕僱僗偺寖捝丅捈寕傪旐偭偨嵍僄儞僕儞偐傜弌壩丄帺摦徚壩憰抲嶌摦丅嵍曽岦傊偲媫慁夞偡傞XFMX偺懍搙偑偖傫偲棊偪傞丅屻曽傪怳傝曉傞偲丄婡娭朇抏偺捈寕傪旐偭偨売強偐傜崟墝偑悂偒弌偟偰偄傞丅旜梼側偳偑傊偟愜傜傟側偐偭偨偙偲偼晄岾拞偺岾偄偩傠偆丅峇偰偰僗儘僢僩儖傪慡奐偵偡傟偽丄僄儞僕儞偵晧壸偑偐偐偭偰敋敪偡傞偐傕偟傟側偄丅掅嬻傊偲婡懱傪僟僀僽偝偣丄懍搙傪壱偖丅僐僋僺僢僩偵儈僒僀儖寈曬偑柭傝嬁偔丅抺惗丄儅僕偐傛両丠挻掅嬻傊偲僟僀僽偟偮偮丄壜擻側尷傝偺懍搙傪棙梡偟偰媫慁夞丄儈僒僀儖偺捛寕傪怳傝愗偭偰棧扙偵惉岟偡傞丅栚昗傪尒幐偭偨儈僒僀儖偑偦偺傑傑怷偺拞傊偲撍擖偟丄恀偭愒側壩媴傪朿傟忋偑傜偣偨丅

乽偍慜偝偊乧乧偍慜傜偝偊偄側偗傟偽丄壌偨偪偑僩僢僾側傫偩丅崱偙偙偱丄攔彍偟偰傗傞両壗傪偟偰偄傞丄屻偺擇恖傕巒枛偟傠両両乿

乽乧乧嫸偭偨偐丄僱儘両丠乿

乽栙傟丄偦偆偩丄壌偼埆偔側偄偧丅儅僋儗乕儞丄婱條偑慡偰埆偄傫偩乧乧婱條偑両両乿

曅攛旘峴偺XFMX偺懍搙偼側偐側偐忋徃偟側偄丅嵟屻偼儀僀儖傾僂僩偡傞偟偐側偄偑丄偁偭偪偺悽奅偵峴偒偐偗偨搝偺偙偲偩丅備傜備傜偲昚偭偰偄傞偲偙傠傪儈儞僠偵偝傟傞偐傕偟傟側偄丅嵞傃偗偨偨傑偟偄儈僒僀儖傾儔乕僩丅崱搙偼屻曽偐傜丅掹傔傞偺偼惈偵崌傢側偄丅嵞傃媫慁夞偵揮偢傞偑丄懍搙偼巚偭偨埲忋偵壱偘偢丄儈僒僀儖偺敀墝偑彊乆偵嬤偯偄偰棃傞丅乧乧儎僉偑夞偭偨偐丅徴寕偵旛偊偰恎傪屌傔傞偺偲丄楢懕偡傞敋敪壒偲偑抏偗偨偺偼傎偲傫偳摨帪偩偭偨丅懝奞偑乧乧柍偄両丠

乽僶丄攏幁側丅儈僒僀儖偑扏偒棊偝傟偨偩偲両丠乿

忋嬻傪尒忋偘偨儅僋儗乕儞偼丄偦偙偵搟傝偵恔偊傞敀偄捁偺巔傪尒偨丅

乽乧乧傗傔傠乧乧乿

乽懯栚偩儕儞丄偦傫側偙偲傪偟偪傖偁懯栚偩両偍傑偊偑庤傪墭偡傛偆側壙抣傕側偄憡庤側傫偩偧両丠傗傔傠両偍偄丄僱儘丄捛寕傪崱偡偖巭傔傠両乿

崅懍偱旘峴偡傞儈僒僀儖傪婡娭朇偱扏偒棊偡傛偆側寍摉偑丄忢恖偵弌棃傞偼偢偑柍偄丅偩偑丄峲嬻婡偺慡婡擻偲恖偺巚峫偲偑儕儞僋偟偰偄偨偲偟偨傜乧乧両偦偆丄儕儞偵側傜偦傟偼弌棃偰偟傑偆丅偦偺婥偵側傟偽丄AWACS偺僐儞僺儏乕僞偑傗傞傛偆偵丄暋悢栚昗傪摨帪捛旜丄摨帪峌寕偡傞偙偲偩偭偰弌棃傞偩傠偆丅斵彈偺擼偵懡戝側晧壸傪偐偗傞偙偲偵傛偭偰乧乧丅戞110愴摤彫戉偺攏幁偳傕偑偳偆側傠偆偲抦偭偨偙偭偪傖側偄丅偗傟偳傕丄偙偺傑傑偠傖儕儞偑夡傟偰偟傑偆両攏幁栰榊丄偲儅僋儗乕儞偼怱偺拞偱扤偐傪攍偭偨丅偦傟偼恄偩偭偨偐丄儕儞偵捛傢傟偰偄傞僱儘偩偭偨偐乧乧丅

乽儃僋偺乧乧儃僋偺戝愗側僽儖乕僗偵丄巜堦杮怗傟傞側両両僽儖乕僗偼丄儃僋偑庣傞傫偩偀偀偀偭両両乿

儃儘儃儘偺婡懱偵曏懪偭偰丄儅僋儗乕儞偼儕儞偺巔傪捛偆丅偩偑丄怢偽偟偨庤偑丄崱偼撏偐側偄丅

撿廫帤惎偺婰壇仌婾傝偺嬻僩僢僾儁乕僕傊栠傞

僩僢僾儁乕僕傊栠傞

乽乧乧弶傔偰尒偨傛丅杒廫帤惎偲堘偭偰丄鉟楉側傫偩偹偉乿

乽乧乧弶傔偰尒偨傛丅杒廫帤惎偲堘偭偰丄鉟楉側傫偩偹偉乿