���ҁA����

�u����Ȃ��Ƃ���������ł����c�c�v

�����ށA�ƚX����������A�t�H���h�͑����r��g�܂ܖق荞��ł��܂��B����͒������ዾ���O���Ėڂ��҂��Ă���f���E���i�R�ɂ��Ă����l�������B����������܂��A�ƃT�o�e�B�[�j���v���B������ގ��g��������̂́A�I�[�����A�̔ɉh�̉A�ɉB�ꂽ����Έłɑ�����o�����Ȃ̂�����B�T�o�e�B�[�j���g���A���̐^���E�ו����҂̌����畷�����̂͏��߂Ă������B�T�`���i��n�̓��������̌�����A���܂݂�̃e�X�g�p�C���b�g������Ė����Ŋ�n�̒��֎p���������}�N���[���̂��ƁA��110�퓬�������e�X�g�������P���ĕԂ蓢���ɑ��������Ɓ\�\�����������b���Ă����̂ŁA�}�N���[�����I�[�u���[�]���ɂȂ����Ɠ`����ꂽ���A�ނ̐S�������ƂȂ����������悤�Ȃ���ɂȂ��Ă������A�z���ȏ�ɍ����[���������Ƃ����߂ăT�o�e�B�[�j�͒Ɋ��������Ă����B�V�������B�͑��̖ʁX����ނ̗���s�ׂ�m�炳�ꂽ�Ƃ��A�M�������Ȃ��A�Ǝv���Ȃ�����A����ς肻�����������A�Ƃ����[�����̕����傫�������B���ǎ����O�̗D�_�s�f������t�����̂��A�ߋ��̑����݂����@�l�b�T�ɑ���z�����������̂��A�}�N���[���͓G�Ɖ������Ƃ͖����A�ނ��뎩��̍s�ׂ𐴎Z����ׂ��T�`���i�ւƖ߂��Ă����B���炩�ɐ����ꂽ�ނ́A���炭�I�[�u���[�ɗ���ȑO�́A�I�[�����A�̌ւ�g�b�v�G�[�X�u�o�g���A�N�X�v�ɖ߂����悤�ɂ�������B�����c�c�B

�u�}�N���[�������́A������ɂ͏オ��Ȃ�����Ȃ�ł��傤���H�v

�u�O���t�B�X���Ƃ��Ă͂�����ׂȂ��ł���ˁA�������Ɂc�c�v

�u�O���t�B�X���̍ĕҐ��͌��莖�����Ⴉ��Ȃ��B�����Ƀ}�N���[���̐Ȃ͎c���Ă�����v

�u���Ⴀ�A�}�N���[�������͎����I�ɑޖ������A�Ƃ������ƂȂ�ł��ˁA�ǒ��v

�u�c�O�Ȃ���A�t���f���J�삿���̌����ʂ肶��B�����߂Ƃ��Ă��A�����������v

�}�N���[���ƃ��V�G���e�X�̖d�����������Ă���A�I�[�����A�s���K�R�͓�\�����Ƃ����S�̎x���������A����܂ł̂悤�Ȏm�C��ۂ��Ƃ͓���Ȃ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�T�`���i�A����̔ނ̎戵�ɂ��Ă͊�n�̕��m���������X���������������̂��ƋC���t���n�߂Ă���B���̂܂܉��̏������N�������ɂ��Ă����킯�ɂ������Ȃ��̂ł������B����͑����A�}�N���[���̑�����������x�͌��J���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł����邪�A�W���X�e�B������������ꂽ���̑r���Ɣ�ׂ�A�܂��e���͏��Ȃ��B���̂����Ŕނ��A�}�N���[������ё������邩�ǂ����́A�ގ��g�̖�肾�B���R�A�ނ͐j��⥂ɍ���悤�Ȃ��̂��B���؎҂�����͔ނɏ�ɂ��܂Ƃ����Ƃ��낤�B�S�Ă̐ӔC���āA�痣���Ƃ����I�����ܘ_����B�����t�ɁA����̍߂��������߂ɂ��A��ё�����Ƃ����I��������B�����I�Ȗ��Ƃ��āA�r�����̃p�C���b�g�͈�l�ł����������ǂ��B�s���K�R�̂��߂ɂ��A�}�N���[�����g�̂��߂ɂ��A�o�g���A�N�X�ɂ͋�ɖ߂��ė~�������̂Ȃ̂����c�c�B

�u�܁A�}�N���[���̌��͂�����Ƃ�����ŗa���点�Ă���B���V�ɂ����Ă��Ȃ��ł��Ȃ�����̂��B�Ƃ���Ńt���f���J�삿���Ƀt�H���h�AXR-45�̕��͂ǂ��Ȃ��Ƃ�H�W���X�V�̂��Ƃ��A��т����ăE�Y�E�Y���n�߂Ă��鍠����Ǝv������́A�����ł������グ�Ă�肽���Ⴊ�v

�u�@�̂̏C���ƍ\�����̉��C�͊������Ă��܂��B����A�r�I�j�N�X�֘A�ƁA�\�����C�ɔ����œK���v���O���~���O�̕��́c�c�v

�u�v���g�^�C�v�͊������Ă����B�����A�����܂Ńv���g�^�C�v������A���ꂩ��F�X�ȏ�g�ݍ��܂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����܂ł̔�s�f�[�^��XR-45S�̎��̂��̂�����A���̂܂܂ł͗��p�o���Ȃ��B�Œ���̂��̂f���āA���XR-45S�̎����l�ɂ��邵���Ȃ���ˁv

�u�܂�A���ۂɔ���Čo���l��ςނƂ������Ƃł����H�v

�u���̒ʂ�B���C�ɕ����ăG���W�������͂Ȃ��̂Ɋ������Ă��邵�A�����R�N�s�b�g����͑S���̕ʕ��ɂȂ��Ă��܂����B��������Ă��炤���߂ɂ��A�W���X�e�B���̎�Ŕ���Ă��炤���Ƃɂ͎^���ł���v

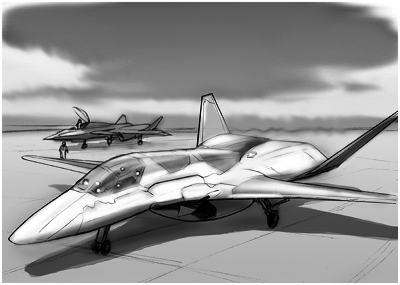

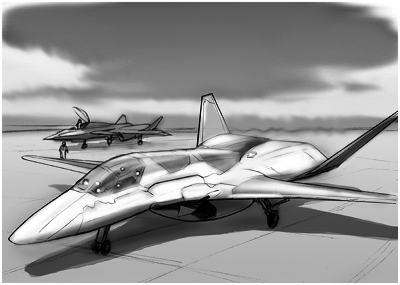

�R���s���[�^���̑�����͊i�[�ɂ̒��������낹��B���ɉ��C���̍�Ƃ͕K�v�Ȃ��A����z���Ɍ������������s���Ă���XFA-24S�u�A�p���X�v�̌���ɁA���̋@�̂͐Â��ɘȂ�ł���B���Ƃ��ƈٌ`�̋@�̂ł͂��������A���C�A�Ƃ��������l�����Ă����o���G�[�V�����̈���{���ꂽ���Ă�XR-45S�́A�ȑO�������s���Ɛ������𑝂����悤�Ɍ�����B�����āA�ٌ`�Ƃ����C���[�W���B�����A�L���m�s�[�������Ȃ��āA���̑���Ƃ��ĐV�^�̃R�t�B���E�V�X�e�������ڂ��ꂽ���Ƃ��e�p�̕ϖe�ɔ��Ԃ������Ă���ƌ����Ă��ǂ��낤�B���Ƃ���XR-45S�͊i����ɂ����鐫�\��Njy�������Ƃɂ���āA�����ʂƍq�������A�ō����Ƃ������ʂł̐����傫���Ă����B���C�ɓ������ẮA����̃��T�X�R�Ƃ̌���Ɍ����ăI�[�����E���h�ł̐퓬�ɑΉ��o���邱�Ƃ����߂��邱�ƁA�^�����\�͉\�Ȍ��茻����ێ����A�q�����������ƍō����̈����グ���������邱�ƁA�@�̍\�������������Ƃɂ��A�O������ɑΉ��o����\���ɂ��邱�Ɓ\�\�����̗v�������荞�܂ꂽ���̋@�̂́A�R�N�s�b�g�����łȂ��A���S�ȕʕ��Ƃ��đh�����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�{���͐��K���ł��Ȃ���҂̂��߂ɐ��ݏo���ꂽ�A�펞���n���C�̐�p���ʋ@�B�T�o�e�B�[�j�͂��̋@�̂ɁA�I���W�i���ƂȂ������Ă̎���@�̃R�[�h�uXRX�v�����������ł����B�\�\XRX-45�u�t�B���M�A�U�v�B���ăI���W�i���@�����݂ɑ����������A�����̋@�̂ɕt�����Ăі������A�}�N���[���̘b���Ă��܂������A�{���́u�J���o�[���v�Ƃ����ď̂������������ɈႢ�Ȃ��A�ƁB

�ዾ�������������t���f���J�����ꂽ����Œ[����@���A��ʏ��XRX-45��CD�f�����o�͂�����B�O�i���Ƃ�����{�I�Ȍ`��ɕύX�͖������A�R�N�s�b�g���ӕ����啝�ɕύX���ꂽ�B�R�N�s�b�g���ɃE�F�|�����j�b�g���ڐ݂��A20�~���o���J���C������ɔ����ē��ډӏ����ύX���ꂽ�B����ɁA���j�b�g�������ɂ̓t�@���P���ɂ����ڂ���Ă����p���[�U�[�̉��nj^�𓋍ڂ���\��ɂȂ��Ă���B�����ăE�F�|�����j�b�g���͍������q���ɂ͎����I�ɖ{�̂ɖ�������d�l�ɉ��߂��AXR-45S�̖��_�������ō����̏㏸���ʂ����Ă����B���[�U�[���g�p���̓}�j���A���ł����삪�\�ƂȂ�A�������q���̑��A���f�����ł̋��@�����̋@�̕��ׂ̌y���ɂ�����Ă���B�ʔ����̂̓R�N�s�b�g�\�\�R�t�B���E�V�X�e�����B�ݗ��^�̕��̓R�N�s�b�g�b�ŕ����Ƃ����T�O����A���b�̖��̒ʂ�O������������������������o���Ȃ��B����XRX-45�ɓ��ڂ����R�t�B���̃L���m�s�[���́A����f�ނ̓����ɂ���ăG���W���ғ����͔������ƂȂ�̂��B���̌��ʁA����҂͔����M���ȂǂŗF�R�@�ƃR�~���P�[�V���������킷���Ƃ��\�ɂȂ����B���łɌ����A����҂����������悤�ȏꍇ�ɊO��������m�F���\�ɂȂ����Ƃ����킯���B����ɃG���W���o�͂������グ��ꂽ���Ƃɂ��AXRX-45�̋@�����\�͊i�i�Ɍ��サ���B�������̑㏞�Ƃ��āA�q���ȑ��c�n���͂���Ƀs�[�L�[�ƂȂ�A�ȒP�ɏ���̑z�������̈�ւƓ��ݍ��ރ��X�N�����������ƂɂȂ�B����܂�XR-45S����肱�Ȃ��Ă����W���X�e�B���Ȃ�Γ�Ȃ������Ă���邾�낤�A�Ƃ������҂̔��ʁA�����E�t���[�����X�E���V�I�[���̂悤�ɖ������o��Ŕ�����ꍇ�A���̊댯����ނ͔w����˂Ȃ�Ȃ��̂��B

�u���ł��J�����y�������́A�t���f���J�삿���H�v

�u�y�����Ȃ��ƌ����ΉR�ɂȂ�܂����ǁc�c���͓����ɕ|���Ǝv���B�ł��A����ȏ�ɃV���b�N�������̂́AXR-45�̎����f�[�^�͐����Ɛ̂ɏ[���ɏW�߂��Ă������Ɓc�c�����AXRX�Ƃ������O�ŁA���̎q���ߋ��ɑ��݂��Ă������Ƃ�m�炳��Ă��Ȃ��������Ɓc�c���ȁB�ł�����������B�������������Ă���͂��̋@�̂��A���̃��t�@�C�����ĉ��߂ăe�X�g�@�Ƃ��Đ��삵���̂�����H�v

�u�\�\���t�@�C���@�����炶��Ȃ��ł����H�v

�X�q�����A�c�����ɂ��Ċ���ł���t�H���h���ꂭ�B

�u�I���W�i�������݂����ƌ����Ă��A�e������̘b�̒ʂ�XRX�̑��c�n���͑S���̕ʕ��������B����ɂ��ꂩ�琔�N���o�āA�Z�p�ʂł̐i�����i��ł���B���ꂾ���s�[�L�[�ȋ@�𑀂��p�C���b�g�͌����邾�낤����ǁA�G���W�A�̉��F�����݂����Șr�����Ȃ�m���ɏ�肱�Ȃ���͂��B������x�̗ʎY��������ɓ���Ă�����Ȃ����낤���A�{�Ћ́v

�u����Ȃ炻���Ƌ����Ă����Ηǂ������̂Ɂc�c�v

�t���f���J����������ł��闝�R�́A�ő�����ƌĂ�ł������x���������قǂɂ��̎���@�̊J���Ɋւ���Ă����l�ԂȂ�ł͂̂��̂��B�����A�v�͂Ƃ������Ƃ��Ă�XR-45S�������܂ň�ĂĂ����͔̂ޏ��̐��ʂɑ��Ȃ�Ȃ��B����ł��A�ߑR�Ƃ��Ȃ��C�����A�T�o�e�B�[�j�ɂ͗ǂ����������B

�uXR-45S�͊m����XRX�̃R�s�[����������������B���Ⴊ�AXRX-45�͈Ⴄ�B�V���ɐ��܂�ς�����A�t���f���J�삿���ސ��̃W���X�e�B����p�@����B����Ȃɗ������ޕK�v�͑S���Ȃ������B����ɂȂ��c�c���̍ɂȂ��Ă܂�����Ȃ������@�̂ɏ��邩�Ǝv���ƁA�g�k���������܂��̂����B����قǂ̋@�̂�n���Ă���āA�{���Ɋ��ӂ��邼���B���Ⴉ��A���C���o���B�J����C���������܂܂���A���̘A�����˘f���Ă��܂����́v

�[���̑O�Ř낢�Ă���t���f���J�̌����A�T�o�e�B�[�j�͌y���@���Ă�����B�[�l�����E���\�[�X�̏�w���ɂ��Ă݂�A�ޏ��͎g������̗ǂ���̈�������̂�������Ȃ��B�����ނ�Ɍ�Z���������Ƃ���A�ޏ��͘A�����l���Ă�������͂邩�ɗD�G�ł���̋Z�p�҂ł��������Ƃ��B������XRX-45�̉��C�����ɂ��Ă̓T���^�G���o�̃[�l�����E���\�[�X�P����Ƃ�ʂ��ĕ��i�Ɗe�p�[�c�̐��Y���˗����Ă��܂��A�����J�ɗ\���p�[�c�܂ł��������Ƃ����߂Ă��܂��Ă����̂�����B�{���͎��Ԃɗ]�T�������Ă����͂��̉��C�v���W�F�N�g���A���ʓI�ɂ̓T���T���o�h�����Ƃ̐퓬�ɂ���ăM���M���̃^�C�~���O�ł��������c�c�B���炭�����Ř낢�Ă����t���f���J���������A���x�������悤�Ɏ�����ƁA�����ǂ��T�o�e�B�[�j�����ɐU��Ԃ����B

�u���A���߂܂����v

�u��������v

�u�Ƃ��Ƃ�XRX-45���ō��̋@�̂Ɏd�グ�āA�{�Ђ̘A��������ӂ�ƌ��킹�Ă���ł��B�l��n���ɂ������Ƃ��A���������Ղ�ƌ�������Ă��܂��I�c�c�������A�ƂĂ����C���N���Ă��܂����B�ǒ��A����ȉ��C�͂ǂ��ł��傤���H�v

�u���₢�₢��A����̓A�������c�c�����A���̎肪�������킢�B���T�X�̓z��A�x�̂��ʂ��ꂻ������̂��v

���C�ƌ��C���₩�Ɏ��߂����t���f���J�̎p�����āA�T�o�e�B�[�j���܂��ڂ��ׂ߂ď����B�ޏ����܂��A�I�[�����A�s���K�R�ɂƂ��Ă͌������Ƃ̏o���Ȃ�������S�������u�Ȃ̂��B���ꂩ��̌���ɔ����āA�ޏ��ɂ͂܂��܂�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��R�ς݂ɂȂ��Ă���B���i�̃m�������߂��Ă��炤�ɂ��������Ƃ͖����������A����薳�s���ƌ����ėǂ����炢�ɃA�C�f�A�ݏo�����Ƃ́A�ޏ��̋M�d�ȍ˔\�ƌĂԂׂ��������B

�����āA�₩�Ɍ��C�����߂����t���f���J�Ƃ���������T�o�e�B�[�j�̎p�����āA�t�H���h�͈�l�s���ɂȂ����B���̓�l�A�����ƃW���X�e�B���������Ė߂��Ă�����@�̂�����Ă������̂��낤���c�c�ƁB

�T�`���i��n�̊����H���烌�C�����E�b�Y�̐X�̒��֏����������Ƃ���ɂ��鎼�n�сB�������A���̊�n�̂�����̖����A�u�̗����̐�D�̃X�|�b�g�ł��邱�Ƃ̓T�`���i�̖ʁX�Ȃ�N�ł��m���Ă���B���N�Ԃ�\�\�����������ȗ��A���߂Ă��̏��K�ꂽ�}�N���[���́A���������͓����Ɖ����ς��Ȃ��芔�̏�ɍ������낵�A�Â��Ȃ����X�̒��Ɏ������ڂ��B�܂����̎��Ԃł͂Ȃ��̂��낤�B����ɈÂ��𑝂����͂ɁA�����H���̓��肪�f����B���̓��A�����̖S�[���������ĕ����������A�}�N���[���͌u�̗����̒��Ƃ�ŗ����s�����Ă����B�����ł���ނɁA�N���Ԃ߂̌��t���炩�����Ȃ������B���̐��̋ꂵ�݂���S�ĉ�����ꂽ�悤�ɔ��܂܂̃����ƁA�ڂ�^���ԂɎ�炵�Č����ւ̎��ɂ��Ă���}�N���[���̎p�����āA�N�����]��ɒɁX�������i�ɖڂ�w���Ă����B��Ȃ����l���Ȃ������Ǝv���o���Ă݂邪�A���X�ǂ��ɂ��Ȃ�b�ł��Ȃ��B���̓��A�}�N���[���̎��Ԃ͎~�܂��Ă��܂����̂��\�\�����Ԕގ��g�������v���Ă����B�����A�����͈�����B���Ԃ͓��������Ă����B��������S���A�������n���n�߂Ă����B������������F�߂悤�Ƃ��Ȃ������������B�芔�̏�ō��|���Ă���}�N���[���̑O���A�����Ȍ�����A�����ƕ����B�₪�Ă��̌��͂������ƃ}�N���[���̌��ɕ����~�肽�B

�u�\�\�Ƃ��Ƃ��A�I�[�����A��R���N�r�ɂȂ�����A�����B���炵���b����Ȃ��A�S���B���V�G���e�X�ɓ������Đ��E��G�ɉ��Ƃ��o�����A�W���X�V���������̂Ă邱�Ƃ��o�����A���ǂ݂�Ȃ𗠐邱�Ƃ��o�����A�C���t���Η��؎҂Ƃ��ē��~���Ă������Ȃ��c�c�B�D�_�s�f�̌��ʁA���B����ł��A�W���X�e�B���������A���@�l�b�T������ȏ㏝�t���Ȃ��ōς�ŗǂ������Ǝv���Ă����B���������A���^�[�u�����߂��Ă������B�����ɗ��Ȃ�āA���O�炵���ď��Ă��܂�����B�c�c�S���Ȃ��A����ł��������Ȃɐ��b�Ă��ꂽ��A���̒j���䖳������Ȃ����v

���_������҂Ȃǂ���͂����Ȃ��B���Â��X�̒��ɁA�}�N���[���̐��͐Â��ɋz�����܂�Ă����B

�u�c�c�����Ƒ������͂�������ׂ��������̂�������Ȃ��B�܂��ڂ̑O�ő厖�Ȃ��̂����������āA�悤�₭���ꂪ���������B������A�������͖����B������A�厖�Ȃ��Ƃ��v���o�����Ă��ꂽ�z��̂��߂ɁA���͐키�B���̍��ƃ��T�X��Œ��ꒃ�ɂ��悤�Ƃ��Ă���z��̎v�f���A�@���ׂ��B�c�c�S���Ȃ��A���[���ƒ����ԔY�ݑ����Ă������̎p�����A�����A���O�͈�Ԍ������Ȃ����̂������͂��Ȃ̂ɂȂ��v

���ʼnH���x�߂Ă����̂��낤���B����̌u���ӂ��ƕ����オ��B���ꂪ���}�ɂȂ����̂��A�X�̒��̎��n����A��Ăɐ������������ɕ����オ�����B���͘����ȓ���Ȃ̂ɁA����͋���Ȍ�䊂ƂȂ��āA�X�̈�p�𖾂邭�Ƃ炵�o�����̂悤�������B�����A�����ƈꏏ�ɒ��߂��A���̓��̗����̂悤�ɁB

�u�\�\�{���A�Εt�������������A�u���[�X�́v

�w�ォ�炩����ꂽ���ɂ�����Ƃ��ă}�N���[���͐U��Ԃ����B�����A�����\�\���u�̌��̒��ɁA���o���̂���A���������Ԃ������h��Ă����B�����āA�ƂĂ����������A���ڂ��C�����Ղ�̏Ί炪�����ɂ������B

�u�{�N�͂����ƖT�Ō��Ă����̂ɁA�u���[�X�͓Ƃ�ł�������ڂȂ���B�{���Ɍ��̂ĂĂ�낤�Ɖ��x���v��������v

�u�\�\����������B���������B���ׂ̈ɔ�Ԃ̂��A����ȊȒP�Ȃ��Ƃ���Y��Ă���Ȃ�ĂȁB���͈ꂩ���蒼�����B���x�́A�������Ԃ��Ԃ��v

�������Ƌߕt���Ă��������́A�}�N���[���̑O�ŗ����~�܂�Ɨ����̎�̕��Ŕނ̖j���ݍ��B�����ȉ�����́A�̂̂܂܂��B���c��������AXRX�����݂ɔ���Ă��邱�Ƃ��s�v�c�ɂȂ邭�炢�A�ׂ��A�Y��Ȏw���A�}�N���[���͊����Ă����B

�u�\�\����A�{�N�̒m���Ă���u���[�X�̊Ⴞ�B�{�N�̑�D���������u���[�X�́A�Y��Ȋ�v

���������ƁA�����͊��������Ƀj�R���Ə����B�����Ă͂Ȃ�Ȃ������A��ȏΊ�B������x�����������A���̏Ί炪�ڂ̑O�ɂ������B

�u���́A���O�ɂ����Ǝӂ肽�������B����Ă��Ȃ��čς܂Ȃ������A�Ɓ\�\�v

�u�������Ă�̂��A�u���[�X�B�{�N�͂ˁA�S�R������Ă��Ȃ���B����ԂƂ��������{�N�͉ʂ������Ƃ��o�����B�u���[�X�����ƒm�荇�����Ƃ��o�����B�����āA�u���[�X����蔲�����Ƃ��o�����B�{�N�͐���t�A�����������v

�����̓}�N���[���̎�Ɏ���āA�����ƕ������߂��B���ς�炸�{�����[�����̖������G���ȁA�ƃ}�N���[���͎v�킸�����B����������������j��c��܂��āA����ς���o���B����͂���ŐS�n�������B�}�N���[���͂��̂܂܁A�����̔������Ɋ��a�����B

�u�\�\�{�N�́A�u���[�X�ƈꏏ�ɔ��ł����������B�u���[�X����ɂ���̂����Ă����������B������A���̎q�Ɂu�t�B���M�A�v�ƕt�����́v

�u�c�c��m�Ƌ��ɕ��ގҁA��m����삷��҂��c�c�v

�u����́A���ł������B�{�N�́A�{�N�̈�����������l�̐�m����삷��ҁB���ǂ��ł��A�{�N�̓u���[�X�̖T�ɂ���B�u���[�X�A���Ȃ��̖{�C���A�{�N�Ɍ����āB���肢����B�{�N���������Ă����A���̋��������A������x�{�N�Ɍ����āv

����������߂�r�ɁA�����Ɨ͂�����̂����������B�����͌��܂��Ă���B���́A�����`�������Ă����ɗ����A�����B�S�̒��ŁA�}�N���[���͂����Ăт�����B����グ�Ȃ������̂́A�S�n�ǂ������̂ƁA�����������ꂽ���Ȃ���������B

�u�\�\�������Ă�B����B�������͓����ԈႦ���肵�Ȃ��v

�u�w�w�c�c�ǂ������B�{�N�̃u���[�X���߂��Ă����B�{�N�Ɍu�������Ă��ꂽ���̏ꏊ�ɁA�u���[�X���߂��Ă��Ă��ꂽ�B�c�c���肪�Ƃ��v

�ӂ��A�ƕ����Ă����}�N���[���̓��𗣂����������A�j�R���Ə��A�����Ċ��������̗܂̎�����A�j��`���Ă����B�������������A�ڂ����B���ς�炸�A�����p�O�m���ȁ\�\�����Ƃ�Ȃ���A�}�N���[���͂����ƐO���d�˂��B�₪�āA�������ɏ݂��ׂ������̐g�̂́A�u�����̌��̒��ɂ������A�Ɠ����ʂ��āA�����Ă������B�{���Ɋ��������ɏ��Ă��郊���̐O���A�����ɓ����B��ɂ́A�Î�ɕ�܂ꂽ���C�����E�b�Y�̐X�ƐX�̒���Y���u�����������c���ꂽ�B���グ����ɁA���V�̐����ڂ₯�������Ă���B���ŗ��\�Ɋ��@�����}�N���[���́A���|���Ă����芔���痧���オ��A�吺�ŋ��B

�u�c�c���@�l�b�T�̎ז������͂��Ă����Ȃ�A���Ă�Ζ��B���̑���A�ʂ�{�C�̉�������ȂŌ����Ă��B������A���S���āA�T�Ō��Ă��Ă����v

�i�[�ɂ̒�����A�^�V�����@�̂��������Ǝp�������B�ׂł̓X�R�b�g�̓z���{���Ɋ��������ɃX�L�b�v����l�œ���ő������Ă���B�ꑫ��Ƀh�N�^�[�X�g�b�v���������ꂽ�X�R�b�g�́A��������V���ȗ��̏K�n�P���ɓ���̂������BXFA-24S�u�A�p���X�v�B���̔����ɂ́A�X�R�b�g�̌l�G���u�����ł���坂̊G���傫���`����Ă���B�T�`���i��n��D�҂�������A�t�H���h�ɐF�X�Ɖ�����Ă����������@�̈���A�{���ɃX�R�b�g�ɓn����邱�ƂɂȂ����̂��B������A����y�������ɂ��Ă���̂������͖����Ɩl�͎v���B�U�X�����щ���Ă����l�炾���ɁA��b�P���͔����B���H�I�ȌP����ς�ō���̐퓬�ɔ�����A�Ƃ������ƂŁA�X�R�b�g�̑�����ɂ̓I�[�����A���e�n���珵�ق����\�\�Ƃ����Ă������I�ɂ͂ǂ����E�X�e�B�I�ɔh�����˗������炵���\�\�b�������瑊�����I��邱�ƂɂȂ��Ă����B�J�C�g�����c���Ă���A�t�@���[�G�t���т��~�b�h�K���c���т����̑���ɂȂ�̂��낤���A�ނ�͂܂��v�i������n�ɑ؍ݒ��B���K�R�o�g�҂̕����͂܂��ĕҒ��B�����Ȃ�A�K�R�I�Ɏ���o���L�x�ȗb���ɘb���s�����A�Ƃ����킯���B

�i�[�ɂ̒�����A�^�V�����@�̂��������Ǝp�������B�ׂł̓X�R�b�g�̓z���{���Ɋ��������ɃX�L�b�v����l�œ���ő������Ă���B�ꑫ��Ƀh�N�^�[�X�g�b�v���������ꂽ�X�R�b�g�́A��������V���ȗ��̏K�n�P���ɓ���̂������BXFA-24S�u�A�p���X�v�B���̔����ɂ́A�X�R�b�g�̌l�G���u�����ł���坂̊G���傫���`����Ă���B�T�`���i��n��D�҂�������A�t�H���h�ɐF�X�Ɖ�����Ă����������@�̈���A�{���ɃX�R�b�g�ɓn����邱�ƂɂȂ����̂��B������A����y�������ɂ��Ă���̂������͖����Ɩl�͎v���B�U�X�����щ���Ă����l�炾���ɁA��b�P���͔����B���H�I�ȌP����ς�ō���̐퓬�ɔ�����A�Ƃ������ƂŁA�X�R�b�g�̑�����ɂ̓I�[�����A���e�n���珵�ق����\�\�Ƃ����Ă������I�ɂ͂ǂ����E�X�e�B�I�ɔh�����˗������炵���\�\�b�������瑊�����I��邱�ƂɂȂ��Ă����B�J�C�g�����c���Ă���A�t�@���[�G�t���т��~�b�h�K���c���т����̑���ɂȂ�̂��낤���A�ނ�͂܂��v�i������n�ɑ؍ݒ��B���K�R�o�g�҂̕����͂܂��ĕҒ��B�����Ȃ�A�K�R�I�Ɏ���o���L�x�ȗb���ɘb���s�����A�Ƃ����킯���B

�u��������A�����̑����A�N���������Ă���̂����H�v

�u����ɂ�B�T�o�e�B�[�j�ǒ�������K�C�҂�I��ł������Ƃ��������Ă邾���ŁA�N������Ƃ͕����Ƃ��̂�v

�U���H�Ɏp��������XFA-24S�̃R�N�s�b�g�n�b�`���J���A������t�H���h���p�������B�v���Ԃ�ɃG���W���ɉ�����������@�́A��ւ̔��Ă����������Ƒ҂��ł���Ă���悤�Ɍ������B�X�R�b�g�Ƃ�����������̋@�̂��ǂ�Ȕ�ѕ�������̂��A�l���g�����Ă݂����B�c�O�Ȃ���A�l�̗��͂����������a���炵���B�l���g�̐g�̂��A�����B����ɔ����āAXFA-24S�̗��̉��ɂ͒Z�����~�T�C�������ڂ���Ă���B��Βn�Ί́A�}���`���[���@�Ƃ��Đv���ꂽ���̋@�̂ɂ́AXR-45S�̂悤�ɓˏo�������\�͖����B�����A�ǂ�ȔC���ɂ��Ή��o���邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă��邱�Ƃ́A�K�������������Ƃł͂Ȃ��B�l�I�ɂ́A�X�R�b�g�̔�ѕ��ɂ͂ނ��낵�����肭��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ���v���B���Ɋւ��Ă�XR-45S�̐��\�������Ėl���X�R�b�g�̃X�R�A��������̂́A�Βn�ڕW�ɑ���X�R�A�Ɋւ��Ă͎��̓X�R�b�g�̕����ゾ�����肷��̂��B�h�肳�͖������A�X�R�b�g���G�[�X�̈�l�Ȃ̂��낤�A�Ɩl�͊m�M���Ă���B��Ɍ��ɏo���Ă�����͂Ȃ�����ǂ��B

�u���҂����A�X�R�b�g�B�R���f�B�V�����A�I�[���O���[���B�����������肾�B���{���ł��t���Ă�낤���H�v

�u�������ɁA�t�H���h�͂�B�c�c�Ƃ���ŁA���̑��肿��[�̂͂܂������Ђ�́H�v

�u��������x���ȁB�U���H�ō���������Ęb�ɂȂ��Ă������c�c�B���A���������B���ꂪ�����̃X�R�b�g�̂����肾�v

�����H�����ɕ��Ԋi�[�ɂ̉��̕�����A�������ƌ�����Ȃ��@�̂�1�@�A�ߕt���Ă���Ƃ��낾�����B�G���W���̍b�����������A�����������܂ŋ����Ă���B�R�N�s�b�g�������̂���Ƃ��Č�����̂����A����͑S�̓I�ɋȐ���тт��@�̌`��̌��ʂ炵���B�傫���X����ꂽ���������̊ԂɁA�G���W����2��B���������͖����A�ǂ��炩�ƌ����Α傫�ڂ̐������������̖�ڂ������Ă���悤�Ɍ�����B

�u����A���炢�̂�т肵�Ă�������Ȃ��H���܂��ɂǂ��̋@�̂�A����H�v

�u���������H�I�R�Ƃ��Ă�����Č���������������Ȃ��́H�ĊO���r��������Ȃ������v

�u�W���X�ȏ�̐��r�Ȃ�����������ւ���v

�������ߕt���Ă����P������̃m�[�Y�M�A�E���C�g������_�ł���B�l�͗U���H�e�ւƗ���A�X�R�b�g�͏o���ɔ�����XFA-24S�̃R�N�s�b�g�ւƌ������B���������ƂɁA�ߕt���Ă��邻�̋@�̂́A�O�����f�B�X������ADF-01S�Ɠ��l�̃R�t�B���E�V�X�e�����ڋ@�������B�G�A�C���e�[�N�͊��炩�Ȍ`��̋@�̉����ɂ���A���̎嗃�͏���������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�����炢�ɉؚ��ł���B�ǂ�ȗb��������Ă���̂��낤���\�\�����v���ē��������������A���������ɓB�t���ɂȂ��ē������Ȃ��Ȃ�B���������A����Ȃ̂��ăA������B�����ɑ傫���`����Ă����̂́A�핀�A�o�g���A�N�X�B�I�[�����A�̃g�b�v�G�[�X�ƌĂ�Ă����j���A���Ď���̈��@�ɕ`���Ă����G���u�����B�����A���̃f�U�C�����̂ƈ���Ă���B�Ԃ����̗d���Ƃ��̌����܂�Ő핀������悤�ɕ`����Ă����̂��B

�u�ǂ������A�V�������B�̃I�Y�����h�y�тƂ̋�����i���B�ǂ��`���Ă��邾�낤�H�v

�j�����A�Ə��Ă���t�H���h�͎���͑S�Ēm���Ă���A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�BXFA-24S�̃R�N�s�b�g�ł́A�n�b�`�����߂��ɃX�R�b�g����R�Ƃ��Ă���B�����̃G���u�����𑶕��Ɍ����������̋@�͖̂l��̐^��O�Ńu���[�L�������Ē�~����B

�u�ǂ�����ȋ@�̂���ɓ���܂����ˁc�c�v

�uYR-99�B�[�l�����E���\�[�X�̊J�������̒��ł��A�V����@��S�����Ă���`�[�����J�������ŐV�s�@���������B�t���f���J���j�̐험�i����B�V�������B�͑��o�R�œ�����������̐V�i���v

�t�H���h�̓w�b�h�Z�b�g���O���ƁA�l�Ɏ�n�����B

�u�c�c�܁A���������킯���A�W���X�e�B���B�ꑫ��ɋ�ɖ߂��Ă邼�B���O���g�̂Ƌ@�̂���������A�����ɖ߂��ė����B����܂ł̊ԁA����������x�b�������Ă��B�������Ă���A�Ō�̃��N�`���[���Ǝv���B����X�R�b�g�A���܂łڂ����Ɠ˂������Ă���A�������ƃR�N�s�b�g���߂�v

�u�ȁA�ȁA�ȁA���ő�����������I�H�v

�u���K�R��ޖ���������ȁB�b���ɂł��Ȃ邵���Ȃ�����Ȃ����B���ꂩ��́A�o�g���A�N�X�E���[�_�[���B�������Ă�邩��A�����Ղ芴�ӂ����A�X�R�b�g�B�����뉴�̃��n�r���ɕt�����������A���h�Ɏv���v

�u����Ȃ��Ƃ��킟�������I�v

�����⋩���Ȃ�����A�悤�₭�X�R�b�g���R�N�s�b�g�n�b�`����߂�B�X�R�b�g�̏����������������Ƃ��m�F����ƁA��s����YR-99���U���H���o���B�܂�ŏa�X�A�Ƃ������l�q�ŃX�R�b�g������ɑ����B�����o����2�@��������Ȃ���A�l�͐g�̂̐c����M�����̂��u���������ƂɋC���t�����B�����A���̋�ɖ߂肽���B���̑z���́A�������ɐS�̒��ŋ����Ȃ��Ă����B�}�N���[���������A�߂��Ă����B���O���X�E�H�[���ɐ������Ă���t�B�[�i�������A���������߂��Ă���B���x�́A�l�̔Ԃ��B�����A�x�{�͏[���������B�푈���D���ɂȂ邱�Ƃ͌����Ė����B����͍��ł��ς��Ȃ��B�ł��A�l��̖�����͂ݎ�邽�߂ɁA��肽�����̂���邽�߂ɁA�l�͐키�B���̋U�肾�炯�̐푈���I��点�邽�߂ɁA�����삯�����Ă��B�����S�̒��Ő����l�̓���������Ƃ����Ԃɔ�щz���āA2�@���ґ������B�P�����ւƌ��������������̈��@�̍b�������K�́A�܂�ŋ�ɖ߂邱�Ƃ���Ԗҋׂ̖����̂悤�ɁA�l�ɂ͕��������̂������B

��\�����̋L�����U��̋�g�b�v�y�[�W�֖߂�

�g�b�v�y�[�W�֖߂�

�i�[�ɂ̒�����A�^�V�����@�̂��������Ǝp�������B�ׂł̓X�R�b�g�̓z���{���Ɋ��������ɃX�L�b�v����l�œ���ő������Ă���B�ꑫ��Ƀh�N�^�[�X�g�b�v���������ꂽ�X�R�b�g�́A��������V���ȗ��̏K�n�P���ɓ���̂������BXFA-24S�u�A�p���X�v�B���̔����ɂ́A�X�R�b�g�̌l�G���u�����ł���坂̊G���傫���`����Ă���B�T�`���i��n��D�҂�������A�t�H���h�ɐF�X�Ɖ�����Ă����������@�̈���A�{���ɃX�R�b�g�ɓn����邱�ƂɂȂ����̂��B������A����y�������ɂ��Ă���̂������͖����Ɩl�͎v���B�U�X�����щ���Ă����l�炾���ɁA��b�P���͔����B���H�I�ȌP����ς�ō���̐퓬�ɔ�����A�Ƃ������ƂŁA�X�R�b�g�̑�����ɂ̓I�[�����A���e�n���珵�ق����\�\�Ƃ����Ă������I�ɂ͂ǂ����E�X�e�B�I�ɔh�����˗������炵���\�\�b�������瑊�����I��邱�ƂɂȂ��Ă����B�J�C�g�����c���Ă���A�t�@���[�G�t���т��~�b�h�K���c���т����̑���ɂȂ�̂��낤���A�ނ�͂܂��v�i������n�ɑ؍ݒ��B���K�R�o�g�҂̕����͂܂��ĕҒ��B�����Ȃ�A�K�R�I�Ɏ���o���L�x�ȗb���ɘb���s�����A�Ƃ����킯���B

�i�[�ɂ̒�����A�^�V�����@�̂��������Ǝp�������B�ׂł̓X�R�b�g�̓z���{���Ɋ��������ɃX�L�b�v����l�œ���ő������Ă���B�ꑫ��Ƀh�N�^�[�X�g�b�v���������ꂽ�X�R�b�g�́A��������V���ȗ��̏K�n�P���ɓ���̂������BXFA-24S�u�A�p���X�v�B���̔����ɂ́A�X�R�b�g�̌l�G���u�����ł���坂̊G���傫���`����Ă���B�T�`���i��n��D�҂�������A�t�H���h�ɐF�X�Ɖ�����Ă����������@�̈���A�{���ɃX�R�b�g�ɓn����邱�ƂɂȂ����̂��B������A����y�������ɂ��Ă���̂������͖����Ɩl�͎v���B�U�X�����щ���Ă����l�炾���ɁA��b�P���͔����B���H�I�ȌP����ς�ō���̐퓬�ɔ�����A�Ƃ������ƂŁA�X�R�b�g�̑�����ɂ̓I�[�����A���e�n���珵�ق����\�\�Ƃ����Ă������I�ɂ͂ǂ����E�X�e�B�I�ɔh�����˗������炵���\�\�b�������瑊�����I��邱�ƂɂȂ��Ă����B�J�C�g�����c���Ă���A�t�@���[�G�t���т��~�b�h�K���c���т����̑���ɂȂ�̂��낤���A�ނ�͂܂��v�i������n�ɑ؍ݒ��B���K�R�o�g�҂̕����͂܂��ĕҒ��B�����Ȃ�A�K�R�I�Ɏ���o���L�x�ȗb���ɘb���s�����A�Ƃ����킯���B