姿無き襲撃者

航空母艦「シルメリィ」のアイランド内にいくつか設置されているブリーフィングルームの一つは、私の所属する「カイト隊」専用として位置付けられているため、会議室だというのに隊員たちの私物も転がっているという状況にある。仮に全作戦機出動という場合には、2つ下のフロアにある大会議室が使用されることになるが、そんな事態はごく稀であるし、事実私がここに配属されてからそんな緊急事態が発生したことはない。現在の警戒レベルでは艦内の複数の部隊が交代で哨戒活動に出撃する程度なので、他部隊のパイロットたちと顔を合わせるのはもっぱら甲板の上ということが多いのだ。中でもネーミングだけは可愛いペリカン隊に至っては傭兵中心の編成ということもあって、独特の凄みの効いた人間が多い。一番キレた騒ぎっぷりを発揮するのも彼らなので、艦隊の「運営」担当の士官たちは彼らが浪費するアルコールとつまみ類の調達で頭を悩ませているのはどうやら本当のようだった。とりあえず今日はそんなおめでたいパイロットたちとは無縁に、馴染みとなったカイト隊の面々とアルウォール司令がこの部屋に座ることとなる。私とミッドガルツが到着したときには、私たちを除く部隊員は全員揃っている状況にあった。"サピンの豪傑"フェリス・グランディス大尉、"ユークの沈黙の獅子"ユーリー・ブーニン・ファレーエフ中尉、グランディス隊長の部下としての経験の長いロベルタ・ノリエガ少尉――私たちと比べれば、歴戦のエースと呼ぶに相応しい3人は、早くも手元に配られた複数のレジュメに目を通し始めていた。

「遅くなりました!」

「問題無し――早く座って」

「ありがとうございます」

どうやら面子はこれだけらしい。グランディス隊長が頷くと、今日は珍しくアルウォール艦長がコンソールを操作していく。プロジェクターのスイッチを入れられると、すっかりと見慣れてきたオーレリア全域の地図が表示され、続けてレサス軍によって占領された地域の色が反転していく。唯一残されたオーブリー岬の周辺だけがもともとの色で示され、その近郊の空域に大きく×印が表示された。

「では、今日は私が進行役を務めさせてもらおう――。既に話は聞いていると思うが、オーレリア軍の部隊としては唯一無傷と言って良かったオーブリー岬の航空基地に所属する航空部隊が、レサスのグレイプニルの手によって全滅した。これで、オーレリアの命運は尽きた――と我々も判断していたのだが、ちと面白い通信と情報を"アンドロメダ"がキャッチした。さらに、今では占領軍司令部の置かれているグリスウォールからはMr.Gのタレコミまで届けられたよ。まずは見てくれたまえ」

レサス軍の占領下に置かれたパターソン港から、爆撃部隊を含む航空戦力がアイコンとして表示され、オーブリー岬へと向かっていく。これが事実だとすれば、既に反撃戦力の無いオーブリーはレサスの手によって壊滅したことになる――だが、その瀬戸際。レサス軍のアイコンはオーブリー基地直前の海上で停止し、そこから先へと進むことが無かった。さらに、オーブリーから「unknown」で表示されたアイコンが飛び立ち、パターソンとは別口で飛来したレサス軍部隊を全滅させていったのだ。

「私も最初は半信半疑だった。だがアンドロメダが傍受したレサス軍の交信記録は、オーレリアの戦闘機によって制圧部隊が全滅したことを繰り返し伝えている。どうやら、オーレリアにはまだ骨のある連中が僅かながら残っているようなのだ。マスコミ好きのディエゴ・ナバロのことだ、もしオーレリアの完全制圧が達成されていれば夜中であっても勝利宣言を行うはずが、未だにその気配が無い。Mr.Gもその点を見抜いて第一報を送ってきてくれたに違いない。さすが、ラーズグリーズの目撃者だよ。そこで、我々の対応だ。グランディス大尉」

グランディス隊長は「豪傑」と喩えられるだけあって、背格好までが豪快だ。何しろアルウォール艦長よりも大きい。そのせいで乗ることが出来る戦闘機が限られるというのはあながち冗談とは言えないだろう。筋肉質の身体の上に乗ったショートカットの凛々しい顔を艦内の男性陣は軒並み恐れているが、時々見せる笑い顔はそれなりにキュート……と言ったらミッドガルツが顔を左右に何度も振って否定していたから、同性のひいきもあるのかもしれない。

「現時点で彼らとの連絡は取れていないが、貴重なオーレリア反攻の芽を見捨てるわけにはいかないと司令部も判断した。そこで、目下のところ彼らの最大の脅威である空中要塞の足を止めて、側面から彼らの反撃を支援する。反攻戦力の出現のおかげで、IFFを偽装しての出撃も可能になったからね。さて、作戦の内容だ――」

オーブリー岬から地図が移動し、より南極に近いターミナス諸島が拡大されて表示される。そこにグレイプニルのアイコンが表示され、続けてレサス本国から移動する船団の姿が映し出される。

「ターミナス諸島は石油資源をはじめとした豊富な鉱産資源が存在する重要な戦略地域だが、グレイプニルはそこに陣取って補給の真っ最中のようだ。ここに仕掛けるのはちょっと辛いが、ここに向かっている船団自体は油断丸出しというか、護衛艦すら引き連れていないらしい。グレイプニル補給に関る部隊であることは間違いない――そこで、あたいたちの出番というわけさね。この船団に対し夜襲をかけて、グレイプニルが飛び立つのを少しでも遅らせる。まずはここから始めるとするよ。作戦開始は本日2100時。久々の夜間戦闘だ、海面にキスしないよう、気を引き締めてかかんなさい。話は以上、質問は?」

少し手を挙げるのを躊躇いつつ、結局私は控えめに右手を挙げた。グランディス隊長が苦笑しつつ顎をしゃくる。

「聞きたいことがあるなら堂々としなさいっていつも言ってるでしょう?」

「ごめんなさい。いえ、オーブリー基地から出撃したアンノウンの正体は判明しているのですか?その……レサス軍の攻撃部隊を1機で殲滅したという……」

「フム、面白いところに着目したな。情報班がプライドに賭けて調査を進めているが、現在のところ該当する機体データが見つかっていない。ただ、オーレリアには何機か試作型の戦闘機が持ち込まれていたらしい。もしかすると、そのうちの1機かもしれない。だとしても、単機であれだけの敵を迎撃するとはたいしたもんだ。この艦隊でスカウトしても良いかもしれないね」

「レサスの連中も、通信で随分とそいつの話をしていたらしい。"あんな機体見たこと無いぞ"――って話が平文で交わされる始末だからね。ま、そんな凄腕が抵抗しているのに、あたいたちが何もせずにいるのは耐えられん、というわけさ。ねぇ艦長?」

アルウォール艦長が口元を歪ませて苦笑を浮かべる。どうやら激しい戦いの末に、Mr.G――ジュネットおじ様のタレコミを証拠にとってグランディス隊長が説き伏せたらしい。――忙しくなるわね。久しぶりの実戦、それも夜間戦闘。でも、これがオーレリアへの支援になるのなら、やるだけの意義はある。ウスティオ解放作戦の頃、きっと父親もこんな気持ちを抱いていたのだろうか――心の中で呼びかけた当の相手は、ちょっと困ったような苦笑を浮かべて、頭を掻いて見せた。……自分で考えなくちゃ。配布されたレジュメを手に取り、私は作戦に必要な情報を頭に叩き込むことに意識を専念させた。生き残るためにすべきことは、いくらでもあるのだから――。

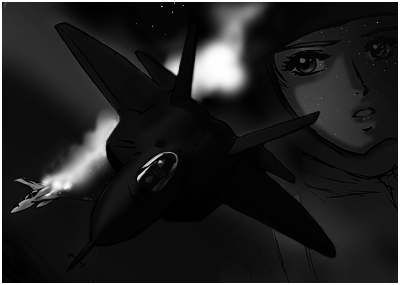

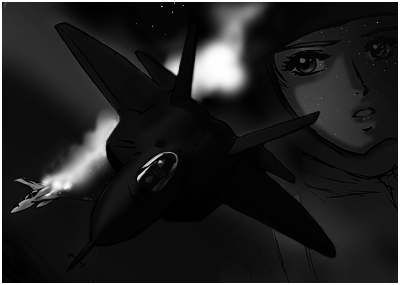

キャノピーの外には、漆黒の海と漆黒の空に散りばめられた無数の星たちが瞬いている。言わば過去の輝きの残滓というべき星たちの輝きが織り成す美しい星空は、これが戦闘任務でなければいつまでも見上げていたい程のものだ。その中に、一際明るく輝いている星座がある。――南十字星。南半球のシンボル。決して北半球の国々からは見ることが出来ない星座。まるで私たちの行き先の道案内役のように、星たちが静かに瞬いている。視線を前方へと戻せば、星の代わりに戦闘機の翼端灯の光が明滅している。漆黒の空では、私たちの機体を肉眼で捉えるのはなかなか難しい。黒をベースとしたカラーリングの機体を、地上から肉眼で見分けられる者はまずいないだろう。さらに、私たちの姿はレーダーであっても捉えにくい。部隊を構成する5機が全てステルス機能を持っているのだから、輸送艦などに搭載されているチンケなレーダーなどではまず捕捉されるはずもなかった。それでも万が一に備えて……というアルウォール司令やホーランド整備班長たちの主張により、私たちの機体の放つIFF信号はオーレリア空軍のものに偽装されていた。

「カイト・リーダーより各機へ。獲物はレサス軍の輸送艦隊、もし迎撃機がいるようなら1機残らず叩き落すからそのつもりでいなさい。隊長機のロングレンジ攻撃後、各機は低空から侵入、攻撃を敢行せよ。――海面にキスだけはしないように」

「カイト4、ファレーエフよりカイト3、高度計からは決して目を離すなよ。こういうときは空間識失調症が最も起こりやすい。自分の身体の感覚だけを決して頼りにするな」

「――カイト3、フィーナ、了解です」

レーダーレンジを広域に切り替えると、肉眼ではまだその姿すら捉えられない敵船団の姿が早くも映し出される。飛行機に比べれば遥かにゆっくりと海面を動く艦艇の姿は、まるで固定目標のようにも見えてくる。オーレリア軍の主力部隊は既に壊滅しているとはいえ、護衛艦を僅かに2隻だけ従えた編成は油断のし過ぎではなかろうか?空にも今のところ敵の姿はなく、奇襲攻撃を妨げるものは何もなかった。私は全兵装のセーフティを解除し、ミサイルを選択してHUDに集中した。CGによる補正画像がヘルメットのバイザーに連動したディスプレイに表示されているおかげで、海面の見分けははっきりと付く。むしろCG画像独特のちらつきが気になるといったところか。カイト・リーダー――グランディス隊長のADF-01Sの異形を先頭にしたカイト隊のトライアングルが、夜空を駆け抜けていく。

「……さあ、始めるよ。さっさと終わらせて、シルメリィのシャワーにあり付こうじゃないか」

「カイト2、了解。カイト3のサポートに付く」

「カイト5よりカイト4、先行する」

いよいよだ。攻撃態勢を取るべく上昇していく隊長機を見送りつつ、私たちはゆっくりと高度を下げて攻撃ポジションへと移動を開始する。奇襲のポイントは第一撃にある。一撃離脱の襲撃で、どれだけの相手を仕留められるかが肝心だ。接近戦になって、敵戦闘艦の対空砲で狙われてはステルス戦闘機でもいささか手に余る。だから、隊長機のロングレンジ攻撃は極めて有効だが、反面、狙点を敵に察知されるデメリットもある。その余裕を相手に与えずに叩き伏せる――やや力押しではあるが、もっとも効率的な方法がこれなのだから仕方がない。夜空に、星とは異なる赤い光が膨れ上がり、そして空と海上とをまばゆい光芒が一気に結んだ。その光の伸びた先で連続して真っ赤な炎が膨れ上がるのが見えた。その炎はすぐさまさらに大きな炎の塊と化し、敵護衛艦の姿をうっすらと海面に照らし出した。それは漆黒の海に突如そびえ立った巨大なキャンプファイアーのようだった。炎に照らし出される海面に、敵輸送船の姿も照らし出され、その姿を晒している。ふう、と息を吐き出した私は、スロットルレバーをゆっくりと押し込んでいく。上昇した出力がF-22Sの機体をスムーズに加速させていく。私の左後方をカイト2、ミッドガルツのYF-23Sがぴたりと付いて同様に加速。突然の攻撃に敵が慌てふためいている間が好機。隊長機が第二撃の発射体勢に入るよりも早く、私たちは敵艦隊の喉元へと襲い掛かる。私は自分の針路上に位置する敵艦2隻を獲物として捉え、射程内に敵の姿を収めるや否やミサイルを放った。一瞬ミサイルの炎の明かりで機体のシルエットが映し出され、あっという間に見えなくなったミサイルは、少しの時間をおいて敵艦の横っ腹に突き刺さった。膨れ上がった爆炎が瞬時に敵艦の左舷側を引き裂いて炎の舌で舐め回していく。ほぼ同時にその前方の船にもカイト2の攻撃が命中し、こちらは真っ赤な火柱を空へと吹き上げて船体が激しく燃え上がる。弾薬か燃料か、その類を運んでいた船のようだった。敵艦と接触しないように少し高度を上げつつ、紅蓮の炎に包まれる敵艦の上を飛び越えてもう一つの目標に狙いを定める……ロックオン!トリガーを引きつつ離脱機動。コクピット内に警報が鳴り響く。フットペダルを蹴飛ばして、機体を何度かローリングさせながら加速、敵の追尾を振り切る。再び空が白く光り、カイト・リーダー機から放たれた光芒が敵護衛艦の片割れに襲い掛かる。直撃を被った艦橋部が真ん中から切断され、横倒しになっていく。無線を敵の悲鳴が占有し、言葉にならない絶叫が飛び交う。

「何だ!?オーレリアの潜水艦隊が残っていたのか!?」

「馬鹿、空だ!オーレリアにこんな戦力が残っているなんて、聞いてないぞ!!救援要請を出せ、早く!!」

結局護衛艦以外に大した戦力も無い敵船団に私たちに対抗する術など無い――第一撃で護衛艦と何隻かの船舶が燃え上がる光景を目の当たりにした敵船団に動揺が走る。衝突を避けつつ、針路を変更しようとする船の群れが、炎によって照らされる海面の上で揺れている。なけなしの対空砲から遅ればせながらの火線が空へと打ち上げられるが、まともにこちらの姿を捉えられない状態では単なる弾の無駄遣いでしかない。一撃離脱を徹底しつつ、私たちは反復攻撃を繰り返して、確実に敵船団を追い詰めていった。完全なる撃沈の必要は無かったが、少なくともレサスの誇るグレイプニルの元へは辿り着けないくらいにしなければならない。海面に並ぶ炎の列は今や数百メートルに達し、ミサイルや機銃を浴びて炎上する船からは、乗組員たちが海へと飛び込んでいく姿も見える。これが北半球の海だったらひとたまりも無いだろうが、ここは南洋、これから夏を迎える世界だ。例え海へ落ちたとしても、低体温症などによって死亡する危険性は極めて低い。もちろん自分たちの攻撃によって多くの人命が失われるのは避けられないが――。レーダー上に表示される敵艦の数があっという間に減少していく。最早対空攻撃の危険すらなくなった低空では、グランディス隊長が戦術レーザーを横薙ぎに払って、多数の船舶の横っ腹を引き裂いていく。危うく翼を抉られそうになったファレーエフ中尉とノリエガ少尉の抗議に豪快に笑いながら謝罪する隊長の声にも余裕がある。文字通り七面鳥撃ちの様相を呈してきた戦場だったが、なかなか最後まで思う通りにいかないのが世の常でもある。

「――シルメリィ・コントロールより、カイト隊。のんびりやり過ぎだ、敵航空戦力接近!」

「叩き落せば同じだよ。フィーナ、ミッドガルツ、二人で相手しておやり!」

「りょ、了解!!」

迎撃を任されるのはこれが初めてだったが、やることは一緒。いつも通り、動じず、自分の出来ることをすること、敵の動きを把握すること、そして自分の技量を信じること――私は自分にそう言い聞かせながら、レーダーに視線を飛ばしつつ、敵部隊への攻撃ポジションを定める。敵船の発した救難信号に応じたのだろうが、それでも敵の数は4機。これが全滅するとレサスも本腰を入れて部隊を繰り出してくるだろうが、それまでの時間は稼げるし、私たちは逃げてしまえばいい。そこまでグランディス隊長たちが見越していたのだとすれば、やっぱりこの部隊の上層部の面々は相当に人が悪い。敵はまだこちらの姿を捕捉していないようで、とりあえず船団目指してまっすぐ直進をしている。私は敵部隊を迂回しつつ、背後から強襲をかけるルートを頭の中に描き、そして漆黒の空に引かれたルートへと機体を乗せていく。ミッドガルツも私の側にピタリと付けてその後に続く。船団の燃え盛る炎が後方へと遠ざかり、再び私の周りは満天の星空と漆黒の海面に塗りつぶされていく。隊長たち3機は、残存船舶に徹底的に攻撃を加えている。敢えて派手に動き回ることで敵の目を引き付けて、別働隊たる私たちの存在を敵に察知させない思惑もあるに違いない。

「……クソッ、オーレリアの死に損ないどもめ、こんなところにまで現れやがったか」

「まさかオーブリーの"死神"がここまで来たんじゃないだろうな!?」

オーレリアじゃないけどね――聞こえてきた交信に私は思わず苦笑を浮かべてしまう。IFFを偽装している以上、敵に察知された場合にはオーレリアのふりをしなければならないとはいえ……レサスにしても、安全区域と思っていたエリアにオーレリアの戦力が出現したことが信じられないと同時に、脅威でもあるのだ。それはレサスによるオーレリアの征服がまだ完全には完了していないことを裏付けている。それにしても、"死神"か。恐らくは単機で出撃して、レサスの戦力を葬り去ったというアンノウンのことを指しているのだろう。充分な距離を確保したことを確認して、私たちは高度を上げていく。敵編隊は私たちの上方、9時方向を相変わらずの直進ルートで進む。こういうとき、ステルス戦闘機に乗っていると楽だ。これが通常の機体であれば既に敵との戦闘を余儀なくされているに違いない。任務の特性上、ステルス機を多く擁しているレイヴンたいならではの戦い方とも言えるだろう。ゆっくりと左旋回をしながら、敵の後方へと回りこむ。再び私たちの前方に、燃え盛る海面の赤い光が広がっていく。この好機、逃すことはない。レーダーロックはこちらの姿をしらせることになると判断し、ガンモードを選択。少しずつ彼我距離を縮めていく。CGで補正された外の光景。前方に敵機の後姿がはっきりと映し出される。敵の機体はF/A-18E。内戦で明け暮れていた国にしては、随分と高価で良い機体を持っているとしか言いようがない。向こうのレーダーではまだこちらの部隊の姿は見えていないだろうが、のんびりとしているわけにもいかない。――行くわよ。心の中で敵部隊に対して宣戦布告を呟いて、私はスロットルを一気に押し込んだ。エンジンが甲高い咆哮を挙げて、機体を弾き飛ばすように加速させる。1000……800……600!HUDに表示される敵との彼我距離を口で読み上げながら、照準レティクルを睨み付ける。射程内に充分に敵の姿を捉えたところでトリガーを引き、私は敵に対して機関砲弾の雨を浴びせた。

オーレリアじゃないけどね――聞こえてきた交信に私は思わず苦笑を浮かべてしまう。IFFを偽装している以上、敵に察知された場合にはオーレリアのふりをしなければならないとはいえ……レサスにしても、安全区域と思っていたエリアにオーレリアの戦力が出現したことが信じられないと同時に、脅威でもあるのだ。それはレサスによるオーレリアの征服がまだ完全には完了していないことを裏付けている。それにしても、"死神"か。恐らくは単機で出撃して、レサスの戦力を葬り去ったというアンノウンのことを指しているのだろう。充分な距離を確保したことを確認して、私たちは高度を上げていく。敵編隊は私たちの上方、9時方向を相変わらずの直進ルートで進む。こういうとき、ステルス戦闘機に乗っていると楽だ。これが通常の機体であれば既に敵との戦闘を余儀なくされているに違いない。任務の特性上、ステルス機を多く擁しているレイヴンたいならではの戦い方とも言えるだろう。ゆっくりと左旋回をしながら、敵の後方へと回りこむ。再び私たちの前方に、燃え盛る海面の赤い光が広がっていく。この好機、逃すことはない。レーダーロックはこちらの姿をしらせることになると判断し、ガンモードを選択。少しずつ彼我距離を縮めていく。CGで補正された外の光景。前方に敵機の後姿がはっきりと映し出される。敵の機体はF/A-18E。内戦で明け暮れていた国にしては、随分と高価で良い機体を持っているとしか言いようがない。向こうのレーダーではまだこちらの部隊の姿は見えていないだろうが、のんびりとしているわけにもいかない。――行くわよ。心の中で敵部隊に対して宣戦布告を呟いて、私はスロットルを一気に押し込んだ。エンジンが甲高い咆哮を挙げて、機体を弾き飛ばすように加速させる。1000……800……600!HUDに表示される敵との彼我距離を口で読み上げながら、照準レティクルを睨み付ける。射程内に充分に敵の姿を捉えたところでトリガーを引き、私は敵に対して機関砲弾の雨を浴びせた。

「!?後方から敵襲!!」

「馬鹿な、ステルスだとぉ!」

夜空に赤い炎の筋を引いて痙攣する敵機を追い越して、私は左急旋回。敵の残り部隊の前方に飛び出すリスクを避けて次なる攻撃ポジションを取るべく回避機動。敵も馬鹿ではない。すぐさま編隊を解いてこちらの攻撃をかわしにかかるが、そのうちの1機にミッドガルツの放ったミサイルが突き刺さる。パイロットの断末魔の悲鳴が空に木霊して、真っ赤な火球が夜空に膨れ上がった。さすがにこの至近距離ともなると、こちらの姿は敵機に捕捉される。私の後方に回り込んだ敵機の腕は決して悪くない。左旋回から機体をローリングさせて、反対方向へと急旋回。少しこちらよりも大きな径を描いて、敵機が食らいついてくる。距離が離れれば不利になることが分かっている以上、意地でもこちらを追撃するつもりに違いない。ならば――私は旋回のタイミングを図って機体を真っ逆さまにし、そして海面目掛けて急降下をかける。全く距離感のない海面との間を知らせてくれるのは高度計の数字のみ。冷や汗が吹き出して背中を冷たく濡らし、胃の辺りに何とも言えない感覚が走る。600フィートまで一気に降下して機首を引き上げて水平に戻す。身体に圧し掛かったGに思わずうめきが漏れる。休んでいる暇はない。少し荒くなった呼吸をそのままに、機首を跳ね上げて急上昇。再び上空へと舞い上がって、敵機の上、絶好の攻撃ポジションへと付く。形勢逆転、旋回中の敵戦闘機の後背へと付いた私は、今度こそミサイルのレーダーロックを敵にかける。必死の機動で逃げ惑う敵機は、そう簡単にはやらせてくれない。だけど、無茶な機動はそれだけパイロットの身体に負担をかける。我慢比べなら負けない――ミサイルの射程をキープしつつ、ぴたりと離れないポジションを取ったまま私は敵機を追撃していく。次第に敵の動きが緩慢なものとなっていく。

「――"死神"以外にも、こんな腕利きがオーレリアに残っていたというのか?グレイプニルめ、とんだ取りこぼしをしやがって――!」

ロックオン。ごめんなさい――呟きながら、私はミサイルを敵機に対して発射した。ミサイルの吹き出す赤い炎があっという間に視界から消え去り、攻撃を回避しようと降下しかけた敵機のすぐ後ろで炸裂した。エンジンに直撃を被った敵機は瞬時に炎に包まれ、引き裂かれた機体の破片が海面へと降り注いでいく。やがて海面に衝突した敵機は水しぶきをあげながら四散し、漆黒の海の中へと引きずり込まれていった。あと1機――だが、援護の必要はなさそうだった。既にミッドガルツによって捕捉された敵機に最早逃げる術はない。程なく、新たな火球が夜空を一瞬明るく照らし出し、そして空は再び静けさを取り戻した。敵航空戦力の増援なし。そして隊長たちはと言えば、ほとんどの敵輸送船を航行不能に陥れることに成功していた。

「カイト4よりカイト2、3へ。――やるじゃないか。それにしても驚いたな……」

「こちらカイト5、同感よ。さすがは"鬼神の娘たち"……ここまでやるとは思わなかったわ」

何だかこそばゆい気分だ。初陣ではないとしても、そんなにほめられるような飛び方を私はしていない。だって、私は"鬼神"ではないのだから――。

「上出来だよ、この短時間で敵機全滅さ。――さて、敵さんに見つからないうちに今度こそずらかるよ。付いてきな!」

先行する隊長機の後を追って、私たちは編隊を組みなおしていく。いつものポジションへと付くと、グランディス隊長は"よくやった"というように機体を何度か軽く左右へと振った。隊長らしい気の使い方だった。シルメリィまでの帰り道は、既にコンピュータが道筋を示してくれている。迷うことはまずなかった。ほっ、とため息を軽く吐き出して緊張を解くと、今日の勝利を得た喜びが静かに胸の中に広がっていった。ラーズグリーズの子供たちを意味する黒い翼を持つ5機の戦闘機は、夜空を赤く焦がす敵船団の炎を背に、その姿すらまともに捉えさせず、漆黒の空に溶け込むように消えていった。

これが、カイト隊の、そしてシルメリィ艦隊のオーレリアにおける記念すべき初勝利となった。まだ、南十字星の存在を私ははっきりと捉えてはいない。けれど、邂逅の時は、静かに、そして確実に私の前へと迫りつつあった。

南十字星の記憶&偽りの空 トップページへ戻る

トップページへ戻る

オーレリアじゃないけどね――聞こえてきた交信に私は思わず苦笑を浮かべてしまう。IFFを偽装している以上、敵に察知された場合にはオーレリアのふりをしなければならないとはいえ……レサスにしても、安全区域と思っていたエリアにオーレリアの戦力が出現したことが信じられないと同時に、脅威でもあるのだ。それはレサスによるオーレリアの征服がまだ完全には完了していないことを裏付けている。それにしても、"死神"か。恐らくは単機で出撃して、レサスの戦力を葬り去ったというアンノウンのことを指しているのだろう。充分な距離を確保したことを確認して、私たちは高度を上げていく。敵編隊は私たちの上方、9時方向を相変わらずの直進ルートで進む。こういうとき、ステルス戦闘機に乗っていると楽だ。これが通常の機体であれば既に敵との戦闘を余儀なくされているに違いない。任務の特性上、ステルス機を多く擁しているレイヴンたいならではの戦い方とも言えるだろう。ゆっくりと左旋回をしながら、敵の後方へと回りこむ。再び私たちの前方に、燃え盛る海面の赤い光が広がっていく。この好機、逃すことはない。レーダーロックはこちらの姿をしらせることになると判断し、ガンモードを選択。少しずつ彼我距離を縮めていく。CGで補正された外の光景。前方に敵機の後姿がはっきりと映し出される。敵の機体はF/A-18E。内戦で明け暮れていた国にしては、随分と高価で良い機体を持っているとしか言いようがない。向こうのレーダーではまだこちらの部隊の姿は見えていないだろうが、のんびりとしているわけにもいかない。――行くわよ。心の中で敵部隊に対して宣戦布告を呟いて、私はスロットルを一気に押し込んだ。エンジンが甲高い咆哮を挙げて、機体を弾き飛ばすように加速させる。1000……800……600!HUDに表示される敵との彼我距離を口で読み上げながら、照準レティクルを睨み付ける。射程内に充分に敵の姿を捉えたところでトリガーを引き、私は敵に対して機関砲弾の雨を浴びせた。

オーレリアじゃないけどね――聞こえてきた交信に私は思わず苦笑を浮かべてしまう。IFFを偽装している以上、敵に察知された場合にはオーレリアのふりをしなければならないとはいえ……レサスにしても、安全区域と思っていたエリアにオーレリアの戦力が出現したことが信じられないと同時に、脅威でもあるのだ。それはレサスによるオーレリアの征服がまだ完全には完了していないことを裏付けている。それにしても、"死神"か。恐らくは単機で出撃して、レサスの戦力を葬り去ったというアンノウンのことを指しているのだろう。充分な距離を確保したことを確認して、私たちは高度を上げていく。敵編隊は私たちの上方、9時方向を相変わらずの直進ルートで進む。こういうとき、ステルス戦闘機に乗っていると楽だ。これが通常の機体であれば既に敵との戦闘を余儀なくされているに違いない。任務の特性上、ステルス機を多く擁しているレイヴンたいならではの戦い方とも言えるだろう。ゆっくりと左旋回をしながら、敵の後方へと回りこむ。再び私たちの前方に、燃え盛る海面の赤い光が広がっていく。この好機、逃すことはない。レーダーロックはこちらの姿をしらせることになると判断し、ガンモードを選択。少しずつ彼我距離を縮めていく。CGで補正された外の光景。前方に敵機の後姿がはっきりと映し出される。敵の機体はF/A-18E。内戦で明け暮れていた国にしては、随分と高価で良い機体を持っているとしか言いようがない。向こうのレーダーではまだこちらの部隊の姿は見えていないだろうが、のんびりとしているわけにもいかない。――行くわよ。心の中で敵部隊に対して宣戦布告を呟いて、私はスロットルを一気に押し込んだ。エンジンが甲高い咆哮を挙げて、機体を弾き飛ばすように加速させる。1000……800……600!HUDに表示される敵との彼我距離を口で読み上げながら、照準レティクルを睨み付ける。射程内に充分に敵の姿を捉えたところでトリガーを引き、私は敵に対して機関砲弾の雨を浴びせた。